新生儿如同初绽的花蕾,每个细微的生理需求都牵动着父母的心。在这份稚嫩的生命里,睡眠不仅是简单的闭眼休憩,更是大脑神经网络构建、生长激素分泌的黄金窗口。当新手父母发现宝宝时而酣睡如天使,时而频繁夜醒,难免会疑惑:怎样的睡眠时长才算健康?这份困惑背后,藏着对生命成长规律的敬畏与探索。

一、新生儿睡眠的生物学密码

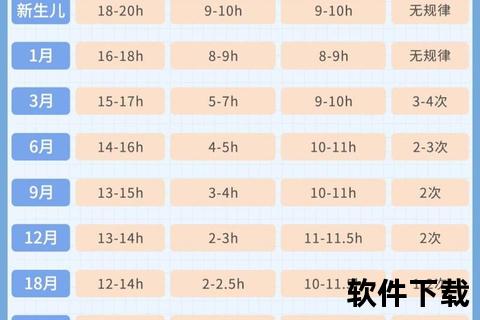

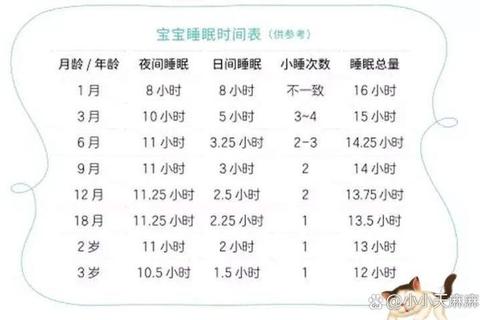

新生儿(出生至28天)的睡眠特征与成人截然不同,其每日睡眠总时长通常为16-20小时,呈现出片段化、无昼夜节律的特点。这种看似"嗜睡"的状态,实则蕴含着生命初期独特的生理机制:

1. 快速眼动睡眠(REM)占比高达50%:此阶段大脑神经元连接速度是清醒时的2倍,突触修剪与神经网络优化在此阶段高效完成。REM睡眠时的面部抽动、呼吸不均等现象,常被误认为"睡不安稳",实则是神经发育的必经过程。

2. 胃容量限制与代谢需求:新生儿每2-3小时需哺乳1次,频繁清醒与睡眠交替与其消化系统发育程度直接相关。母乳喂养儿较配方奶喂养者清醒频率更高,这与母乳更易消化吸收的特性有关。

3. 昼夜节律未建立:负责调节生物钟的松果体在出生后3个月才逐渐分泌褪黑素,因此新生儿常出现"昼夜颠倒"现象,此阶段强行调整作息可能干扰自然发育进程。

二、解码健康睡眠的黄金标准

判断新生儿睡眠是否健康,需建立多维评估体系:

| 核心指标 | 健康范围 | 预警信号 |

||||

| 24小时总睡眠时长 | 14-18小时(个体差异±2小时) | 持续<12小时或>20小时 |

| 单次睡眠持续时间 | 2-4小时(哺乳后自然接觉) | 持续<1小时或>5小时不醒 |

| 觉醒期状态 | 眼神明亮、哺乳有力 | 眼神呆滞、拒奶、异常哭闹 |

| 呼吸节律 | 40-60次/分钟,无暂停 | 呼吸暂停>20秒或伴随皮肤青紫 |

需特别注意:约30%新生儿存在"假性睡眠不足"现象——虽总时长达标,但频繁短觉(30-45分钟/次)引发家长焦虑。此时需观察清醒期精神状态,而非单纯计算睡眠时间。

三、影响睡眠质量的隐形推手

1. 环境干扰因素

研究表明,新生儿对声音、光线的敏感度是成人的3倍。临床常见误区包括:

2. 喂养与睡眠的蝴蝶效应

母乳中含有的核苷酸(如5'单磷酸腺苷)具有镇静作用,但哺乳姿势不当导致吸入空气,可能引发肠胀气干扰睡眠。建议哺乳后保持竖抱20分钟,采用"飞机抱"缓解腹部不适。

3. 病理性睡眠异常识别

当睡眠异常伴随以下症状时需立即就医:

四、构建安全睡眠的防护网络

基于美国儿科学会最新指南,安全睡眠环境需满足:

1. ABC原则:独睡(Alone)、仰卧(Back)、空床(Crib)。婴儿床内禁止放置防撞垫、毛绒玩具,床垫硬度以手指按压无凹陷为宜。

2. 温湿度调控:使用恒温睡袋(室温22-24℃时选择1.0TOG),颈部温热无汗为适宜状态。加湿器湿度建议维持在50%-60%。

3. 监测技术应用:呼吸监护仪虽可缓解焦虑,但需避免过度依赖。建议每日进行3次人工呼吸观察(喂奶前后、换尿布时)。

五、特殊情境的应对策略

生命的初程如同精密调适的生态系,新生儿睡眠既是生理需求的表达,也是环境适应的演练。当父母学会用科学视角解读睡眠密码,用温柔耐心回应生命节律,那些辗转反侧的夜晚终将成为共同成长的珍贵印记。记住,每个宝宝都是独特的宇宙,我们无需执着于数字的绝对精准,而要在观察与理解中,找到最适合那颗小星星的运转轨迹。