月经是女性自然的生理现象,但面临重大考试、旅行或特殊场合时,部分女性希望通过科学手段暂时调整周期。本文将基于医学证据,解析推迟月经的安全方法、适用人群及注意事项,帮助读者理性决策。

一、推迟月经的医学原理与适用场景

月经周期的核心是子宫内膜在激素调控下的周期性剥脱。通过外源性补充孕激素或抑制排卵,可延缓内膜脱落,实现推迟效果。

适用情况:

1. 严重痛经:如经期剧烈腹痛、呕吐、晕厥,影响日常活动。

2. 月经量过多:导致贫血、乏力,需频繁更换卫生用品。

3. 特殊事件需求:如高考、竞技比赛、长途旅行等。

禁忌证:肝肾功能不全、血栓病史、未控制的高血压、激素依赖性肿瘤及药物过敏者。

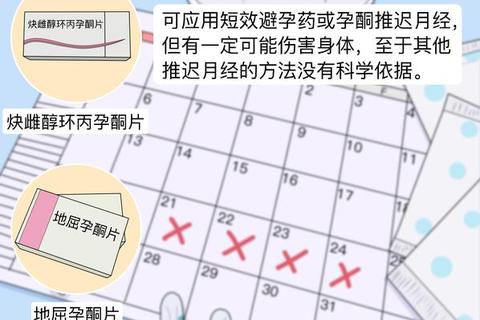

二、主流药物方案及科学使用指南

1. 口服短效避孕药

作用机制:通过雌孕激素抑制排卵,维持子宫内膜稳定。

适用人群:月经周期规律,且距离下次月经≥7天者。

推荐药物:

用法:

注意事项:

2. 孕激素类药物

作用机制:直接补充孕激素,抑制内膜剥脱。

适用场景:月经后半周期(经前7-14天)开始干预。

推荐药物:

注意事项:

3. 黄体酮注射液

适用情况:经前3-5天临时干预,每日肌注20mg。

局限性:需频繁就医注射,目前已较少使用。

三、潜在风险与副作用管理

1. 常见副作用

2. 长期风险

3. 应对策略

四、替代方案与应急准备

1. 非药物干预

2. 心理调适

五、行动建议与就医指引

1. 提前规划:至少提前1个月咨询妇科医生,评估个体适应性。

2. 药物试验:在非关键期试药,观察身体反应。

3. 动态监测:用药期间记录出血、副作用情况,及时复诊。

推迟月经是一项短期医学干预手段,需权衡收益与风险。对于大多数经期无不适的女性,保持自然周期仍是优选。若确需调整,务必在专业指导下规范用药,并做好应急预案。健康的内分泌平衡远比一次周期调整更重要。