月经是女性健康的“晴雨表”,规律的周期与适中的经量反映着气血运行与脏腑功能的平衡。当月经周期紊乱、经量异常或伴随剧烈疼痛时,往往提示身体已发出健康警报。中医将这类问题统称为“月经不调”,其根源常与寒热失调、气血失衡密切相关。本文从中医视角系统解析月经不调的调治方案,帮助女性科学应对这一常见健康困扰。

一、识别月经不调的类型与症状

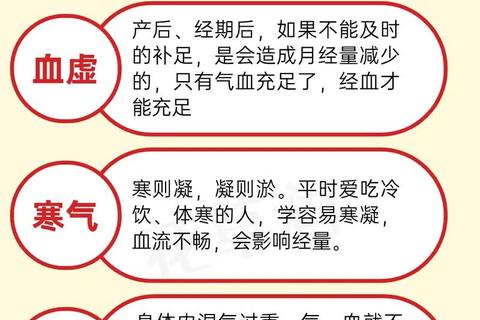

中医将月经不调细分为六大核心证型,每种类型对应不同的症状与调理原则:

1. 寒湿凝滞型:经前小腹冷痛,热敷缓解,经血色暗有血块,常伴畏寒肢冷。多因长期接触冷水或居住潮湿环境导致。

2. 气血瘀滞型:经前胀痛、情绪烦躁,经血色紫暗伴血块,周期推迟。常见于压力大、情绪波动频繁的女性。

3. 湿热型:经血粘稠色深,白带黄稠有异味,面部易出油长痘。多与嗜食辛辣、湿热内蕴有关。

4. 气血亏虚型:经量少色淡,面色苍白,乏力头晕。多见于贫血、产后或久病体虚者。

5. 肝肾不足型:腰膝酸软,经期延长,经后头晕耳鸣。常见于熬夜频繁、过度劳累人群。

6. 脾肾阳虚型:经期腹泻,畏寒怕冷,经血色淡如水。多因饮食生冷损伤脾阳所致。

二、中医调治的“三步疗法”

(一)内服调理:辨证施治的经典方剂

中医强调“同病异治”,根据体质差异选择药方:

(二)外治疗法:经络调理的增效手段

(三)生活方式干预

三、饮食调理的“四宜四忌”

(一)推荐食疗方案

1. 温补类

2. 活血类

3. 滋阴类

(二)饮食禁忌指南

四、特殊人群注意事项

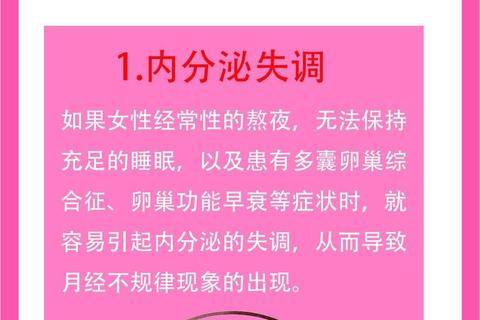

1. 青春期女性:初潮后2年内周期不稳属正常,若持续紊乱需排查多囊卵巢综合征。

2. 备孕女性:周期紊乱超过3个月建议检测基础体温,配合滋肾膏方调理。

3. 更年期女性:经量突然增多需警惕子宫内膜病变,可配伍仙鹤草、地榆炭止血。

五、就医预警信号

出现以下情况应立即就诊:

月经不调的本质是身体发出的调理信号。通过中医“内调外治+饮食协同”的综合方案,多数患者可在3-6个月经周期内恢复规律。值得注意的是,持续3个月以上的周期紊乱需进行激素六项、B超等西医检查,排除器质性病变后,再结合中医体质调理,方能实现标本兼治。