激素消炎:作用机制解析与临床抗炎应用新策略

19429202025-03-30健康指南7 浏览

当皮肤突然红肿热痛、关节肿胀难以活动、哮喘发作呼吸急促时,医生常会开具“激素类药物”快速缓解症状。这类药物强大的抗炎效果令人惊叹,但其可能引发的副作用又让人望而生畏。作为人体天然存在的“抗炎指挥官”,糖皮质激素如何精准调控炎症?如何在临床中平衡疗效与风险?本文将揭示其作用原理,并提供实用应对策略。

一、糖皮质激素:从基因调控到细胞代谢的抗炎密码

糖皮质激素(如氢化可的松、泼尼松)通过多维度机制抑制炎症反应,其核心作用可归纳为三类:

1. 基因层面的“刹车系统”

糖皮质激素进入细胞后,与受体结合形成复合物,直接调控炎症相关基因的表达:

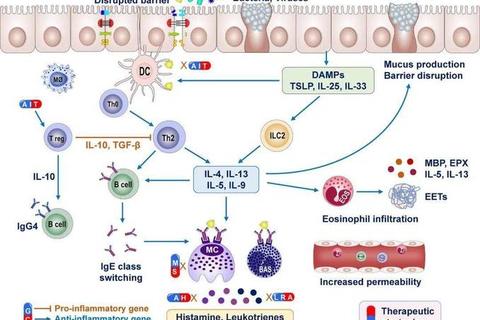

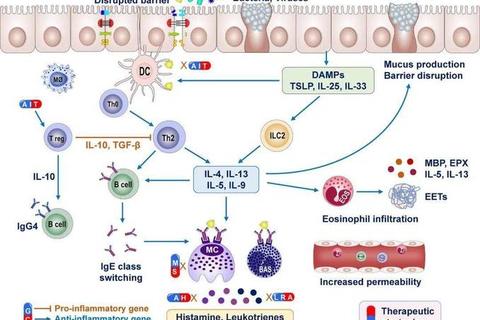

抑制促炎因子:阻断IL-1β、TNF-α等炎症介质的合成,减少免疫细胞聚集与活化。

激活抗炎蛋白:诱导脂皮素等抗炎蛋白生成,抑制磷脂酶A2活性,减少前列腺素和白三烯的释放。

2. 线粒体代谢的重编程

2024年《自然》杂志的研究揭示了糖皮质激素抗炎的新机制:通过重塑巨噬细胞线粒体代谢,促进三羧酸(TCA)循环加速,持续生成抗炎代谢物衣康酸(Itaconate),从而抑制NF-κB等促炎信号通路。这种代谢调控不依赖基因转录,为开发靶向抗炎药物提供了新方向。

3. 免疫细胞的“战略调整”

减少白细胞迁移:抑制血管内皮黏附分子表达,阻止中性粒细胞向炎症部位浸润。

诱导细胞凋亡:促进嗜酸性粒细胞、淋巴细胞等凋亡,缩短炎症反应周期。

二、临床应用:精准把握治疗窗口

1. 急性炎症的“快速灭火”

哮喘急性发作:吸入布地奈德可快速缓解气道水肿,儿童需选择低剂量(如32微克/次)并配合雾化器使用。

痛风性关节炎:短期口服泼尼松(20-30mg/日)可替代非甾体抗炎药,尤其适用于肾功能不全患者。

2. 慢性炎症的“长期管控”

类风湿性关节炎:小剂量泼尼松(≤7.5mg/日)联合免疫抑制剂可延缓关节破坏,但需监测骨质疏松风险。

炎症性肠病:局部作用于肠道的布地奈德制剂可减少全身副作用,适合孕妇等特殊人群。

3. 特殊人群的用药警示

儿童:优先选择弱效激素(如0.1%氢化可的松乳膏),避免长期使用强效制剂影响生长发育。

孕妇:妊娠早期慎用全身性激素,必要时可选择胎盘透过率低的泼尼松龙,并严格监测胎儿发育。

三、副作用防控:从科学认知到自我管理

1. 常见不良反应的识别

短期风险:血糖升高、失眠、食欲亢进(如“满月脸”现象)。

长期隐患:骨质疏松、免疫力下降、伤口愈合延迟。

2. 预防策略的“四步法则”

营养强化:每日补充1000mg钙+800IU维生素D,减少高盐高糖饮食。

运动干预:每周3次负重训练(如快走、深蹲)可增强骨密度。

用药规范:严格遵循阶梯减量原则,避免突然停药诱发肾上腺危象。

监测体系:长期用药者每3个月检测骨密度、血糖及眼底。

四、家庭应急与就医指南

1. 居家护理要点

皮肤炎症:局部红肿可冷敷15分钟/次,外涂弱效激素药膏不超过1周。

关节急性肿痛:短期口服泼尼松(遵医嘱)联合支具固定,48小时内无效需就医。

2. 必须就医的警示信号

发热伴皮疹快速扩散

激素使用后出现呕血或黑便

儿童用药后生长停滞或行为异常

理性看待“抗炎利刃”

糖皮质激素如同精准的手术刀——用对时机和剂量可挽救生命,滥用则可能伤及自身。随着代谢重编程等新机制的发现,未来靶向抗炎药物或将突破现有局限。对于普通患者,理解药物特性、掌握自我管理技能,才是驾驭这把“双刃剑”的关键。