胆汁是人体内一种看似普通却蕴含复杂功能的“黄金液体”,它不仅是消化脂肪的“乳化剂”,更是调控代谢平衡的“信号员”,其功能异常可能引发从消化不良到黄疸、胆结石等多种健康问题。本文将从科学机制与生活实践角度,解析胆汁如何影响人体健康,并提供实用维护建议。

一、脂肪消化的核心:胆汁的乳化作用

胆汁由肝细胞合成,主要成分为胆盐、胆固醇、磷脂和胆色素。其中,胆盐是脂肪消化的关键角色:它能将大分子脂肪乳化成微小的脂肪颗粒,使脂肪酶更容易将其分解为可吸收的甘油和脂肪酸。这一过程如同“洗洁精分解油污”,若胆汁分泌不足,未被乳化的脂肪会直接进入肠道,导致腹泻、腹胀,甚至脂溶性维生素(A、D、E、K)缺乏。

值得注意的是,胆汁与胰液的协同作用至关重要。胰液中的脂肪酶需要在胆汁乳化后的脂肪表面“锚定”才能高效工作。若胆道梗阻(如胆结石)导致胆汁无法进入肠道,即使胰液正常分泌,脂肪也无法被有效消化。

二、代谢调节的枢纽:胆汁酸的信号功能

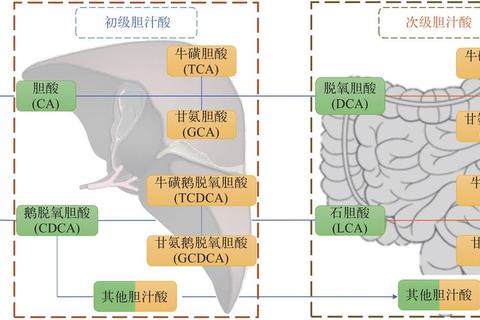

胆汁酸不仅是消化助手,更是调控代谢的“信号分子”。约95%的胆汁酸在回肠末端被重吸收,经门静脉返回肝脏,形成肠肝循环。剩余的胆汁酸进入结肠,被肠道菌群转化为次级胆汁酸(如脱氧胆酸、石胆酸),参与免疫调节和菌群平衡。

近年研究发现,胆汁酸通过激活两类受体发挥广泛生理作用:

1. 核受体FXR:调控胆固醇代谢、抑制胆汁酸过度合成,维持脂质稳态;

2. 膜受体GPBAR/TGR5:促进白色脂肪褐化(增加能量消耗)、改善胰岛素敏感性,对糖尿病和肥胖有潜在治疗价值。

异常警示:胆汁酸代谢紊乱可能导致高胆固醇血症、非酒精性脂肪肝,甚至与心血管疾病相关。若出现皮肤瘙痒、黄疸或粪便颜色变浅,提示胆汁排泄受阻,需及时就医。

三、胆汁功能异常与常见疾病

1. 胆汁淤积

病因:胆结石、胆囊收缩功能障碍、基因突变(如ABCB11基因缺陷影响胆汁排泄)。

症状:右上腹隐痛(进食油腻后加重)、恶心、皮肤黄染。

诊断:血液检查(直接胆红素升高)、腹部超声或磁共振胰胆管成像(MRCP)。

2. 胆汁反流

机制:幽门括约肌功能异常导致胆汁反流至胃或食管,与胃酸混合后损伤黏膜。

高危人群:胃部手术患者、长期高脂饮食者。

症状:胃灼热、口苦、呕吐黄绿色液体。

3. 胆结石

形成机制:胆汁中胆固醇过饱和、胆盐/磷脂比例失衡。

预防关键:避免长期低脂饮食(胆囊收缩不足)或高胆固醇饮食,女性、肥胖者风险更高。

四、维护胆汁健康的实用策略

1. 饮食调整

2. 生活方式干预

3. 特殊人群注意事项

五、何时需要就医?

出现以下情况需立即就诊:

1. 持续性右上腹疼痛伴发热;

2. 粪便呈陶土色或尿液深黄;

3. 皮肤巩膜黄染进行性加重。

胆汁的健康状态如同一面镜子,映照出肝脏与肠道的协作效率。通过科学认知其功能机制,调整饮食与生活习惯,我们不仅能改善脂肪消化与代谢,更能预防从胆结石到代谢综合征的多种疾病。正如中医所言“肝胆相照”,护胆即是护肝,更是守护全身健康的第一步。