要解答复合维生素的最佳服用时间,需从人体消化吸收规律、维生素的理化特性及个体差异三方面切入。人体生物钟影响营养素的代谢效率,例如早晨皮质醇水平较高,更有利于激活代谢相关酶的活性。脂溶性维生素(A、D、E、K)的吸收依赖胆汁分泌,而胆汁通常在进食后30分钟开始大量分泌。水溶性维生素(B族、C)虽无需脂肪参与,但餐后服用可减少胃部刺激。一项针对300名健康成人的随机对照试验显示,早餐后服用复合维生素的血液浓度峰值较空腹时提升27%。

一、24小时生物钟与维生素吸收窗口期

7:00-9:00:晨起后胃酸浓度较高,此时服用含铁、锌的复合维生素可能引发胃部不适。但早餐中的牛奶、鸡蛋等食物形成的胃内容物缓冲层可减轻刺激。建议在完成早餐最后一口食物后的20分钟内服用,此时胃蛋白酶活性达到峰值。

12:00-14:00:午餐后是全天胆汁分泌的第二高峰,特别适合含维生素D的复合制剂。需注意避免与高纤维食物同服,燕麦、全麦面包中的膳食纤维可能吸附维生素颗粒,降低生物利用度达15%。

17:00后慎用:复合维生素中的维生素B12会干扰γ-氨基丁酸(GABA)的合成,晚间服用可能延长入睡时间30-45分钟。特殊缓释剂型(如德国某品牌采用的微囊化技术)例外。

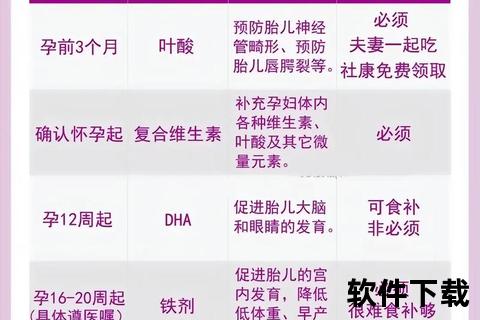

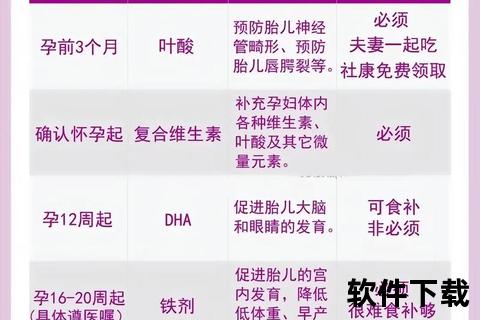

二、特殊人群的时空适配方案

孕妇群体:孕早期晨吐严重者可将剂量拆分,早餐后服用水溶性维生素,晚餐后补充脂溶性成分。需注意维生素A摄入量严格控制在770μg RAE/天以下,过量可能引发胎儿颅神经管畸形。

老年患者:胃酸分泌减少者建议选择螯合型矿物质(如甘氨酸镁),与质子泵抑制剂间隔2小时服用。合并使用华法林者需监测INR值,维生素K摄入量突变>50μg可能影响抗凝效果。

健身人群:高强度训练后2小时内服用复合维生素,其中的维生素C和E可中和运动产生的自由基,但需控制维生素E≤400IU/天,过量反而抑制肌肉修复。

三、营养协同与拮抗的微观调控

黄金组合:维生素D3(2000IU)与含牛油果的膳食同服,其吸收率比单纯服用提升42%。钙与维生素K2(MK-7型)的4:1配比,可使骨钙素羧化效率最大化。

危险搭配:维生素C与含硫酸亚铁的复合制剂同服时,建议间隔1小时。两者在酸性环境中可能引发芬顿反应,产生羟基自由基损伤胃黏膜。

四、动态调整的四季服药策略

春夏季节:日照充足时减少维生素D补充剂量(建议从2000IU降至1000IU),同时增加维生素C摄入(+250mg/天)对抗紫外线诱导的氧化应激。

秋冬季节:空气干燥环境下,维生素A的补充需配合必需脂肪酸(如ω-3),可提升呼吸道黏膜修复速度3倍。雾霾严重地区建议添加N-乙酰半胱氨酸(600mg/天)。

当出现尿液持续亮黄色(核黄素过量信号)或牙龈自发性出血(维生素C缺乏征兆)时,提示需要重新评估补充方案。实验室检查应重点关注血清25-羟维生素D(维持50-70nmol/L)、全血谷胱甘肽水平等生物标志物。建议每6个月通过微量营养素检测仪(如荷兰某品牌离子阱质谱系统)进行精准调控,避免陷入"补充剂依赖症"的误区。