作为中国古代规模最大的百科全书,《永乐大典》的编纂不仅是一部文献工程的奇迹,更是明代文化实力的集中展现。这部约3.7亿字的巨著,诞生于南京国子监这一国家级学术中心,凝聚了三千余位学者的智慧,却在历史长河中历经浩劫,仅存4%的残卷。这场跨越六百年的文献传奇,揭示的不仅是古代知识体系的辉煌,更映射出文化传承的脆弱与珍贵。

一、明代国子监:文献工程的学术心脏

南京国子监的选址暗含深意。明太祖朱元璋将这座最高学府定址于鸡鸣山下,背倚玄武湖,怀抱珍珠河,形成“延袤十里”的学术生态。其建筑群包含105间教学堂、藏书楼、宿舍及刻书工坊,甚至配备疗养所和菜圃,堪称集教育、出版、生活于一体的文化城邦。这里汇聚了宋元两代遗留的珍贵书版,仅西湖书院一处便贡献了十余万片雕版,为国子监的文献工程奠定了物质基础。

刻书技术的革新推动了知识传播。国子监独创的“监本”采用多层宣纸硬裱封面,书页以厚实树皮纸制作,每半页8行、每行28字的标准化排版,使书籍既可直立存放又便于阅读。从洪武年间修补宋元旧版,到永乐时期大规模新刻,国子监形成了“随坏随补”的动态维护机制,仅《新唐书》一书就历经成化至崇祯朝十余次修补。

二、《永乐大典》编纂始末:一场国家级的文化工程

编纂动因交织着政治与文化诉求。明成祖朱棣通过“靖难之役”夺权后,急需文化工程重塑统治合法性。他提出“凡书契以来经史子集百家之书……备辑为一书”的编纂宗旨,既是对洪武朝未竟事业的继承,更暗含构建文化正统的深意。1405年重启编纂时,特别增设佛道医卜等“杂家”内容,突破传统类书偏重儒学的局限。

编纂团队构成体现学术包容性。以姚广孝、解缙为首的监修团队,吸纳了苏州学者张洪、赵友同等地方精英,更有林刚伯、怀瑾等僧道人士参与。编纂者需通过“糊名考试”选拔,书法家滕用亨以七十高龄入选,专司篆隶书体誊写。这种“专业人做专业事”的分工模式,使绘画、校勘、装帧各环节均达极致。

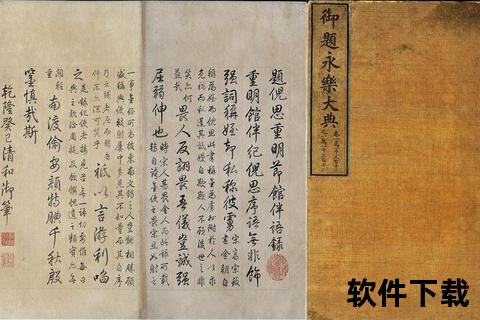

技术突破保障工程实施。编纂者创新采用《洪武正韵》音序检索法,实现“因韵求字,开卷无隐”的查阅效率。装帧工艺上,黄绢封面配朱丝栏宣纸内页,重要条目辅以白描插图,仅单册高度就达50.3厘米,形成独特的“典籍美学”。

三、工程遗产:文明火种的存续启示

文献命运折射历史沧桑。嘉靖年间重录副本时,百名书手每日限抄3页,耗时6年方完成。但战乱使正本失踪(或陪葬永陵),副本从11095册锐减至现存400余册,英法联军劫掠导致三百余册流散海外。现存残卷中仍保留着《旧五代史》等592种佚书,成为古籍复原的“时间胶囊”。

现代启示凸显保护急迫性。乾隆修《四库全书》时已发现2422卷缺失,但辑佚工作受正统观念局限,舍弃科技、军事类内容。当今数字化技术虽使残卷实现“虚拟合璧”,但原件酸化、虫蛀问题依然严峻。2018年法国吉美博物馆归还2册的案例,提示国际协作的必要性。

对公众的文化唤醒价值。通过《典籍里的中国》等节目,永乐大典从学术殿堂走入大众视野。国家图书馆开展的“大典巡展”,让观众亲眼目睹书中记录的142种中药方剂、57项农业技术,这些古代智慧对现代健康生活仍具参考意义。

文化传承的行动指南

1. 古籍保护参与:支持图书馆古籍修复众筹项目,如国图“大典守护人”计划

2. 知识活态转化:将典籍中的养生智慧(如《大典》卷2345载“四时调摄法”)转化为现代健康指南

3. 历史场景体验:参观南京鸡鸣寺遗址公园,通过AR技术重现永乐年间国子监编纂场景

4. 数字资源利用:访问“中华古籍资源库”在线查阅大典高清影像,注意辨别网络伪养生知识

这场始于南京国子监的文化壮举提醒我们:文明的传承既需要国家工程的系统支撑,更离不开每个个体对文化火种的珍视。当我们在数字时代重读这些泛黄书页,不仅能触摸古代智慧的温度,更能理解何谓“文脉不绝,民族长青”。