当浙江衢州一位男子因生吞蛇胆导致脑组织被寄生虫“吃掉”的新闻引发关注时,人们开始重新审视这一传统药材的“双刃剑”属性。蛇胆,这一承载千年中医智慧的天然药材,既因其清热解毒、明目护肝的功效被广泛使用,也因不当使用带来的健康风险令人警惕。本文将基于科学研究和临床实践,全面解析蛇胆的作用机制、适用场景与风险防范,帮助公众在传统与现代医学的交汇中找到安全有效的健康方案。

一、蛇胆的传统功效与科学验证

1. 清热解毒的天然“灭火器”

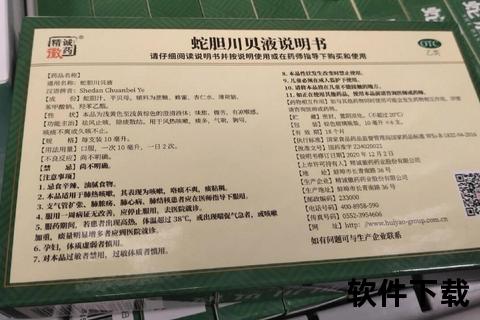

中医认为,蛇胆性凉味苦,能清泻肝火、化解热毒。现代药理学发现,其胆汁酸、生物碱及微量元素(如铜、铁、锌)可抑制细菌生长、中和毒素,对肺热咳嗽、咽喉肿痛、皮肤疮疡等热毒症状有显著效果。例如,蛇胆川贝液通过蛇胆与川贝母的协同作用,成为治疗支气管炎和肺炎的经典中成药。

2. 明目护肝的双重保护

蛇胆中的维生素A、牛磺胆酸等成分能改善肝火上炎引起的目赤肿痛和视力模糊。实验表明,其抗氧化特性可减轻肝细胞损伤,促进肝功能恢复。临床上,蛇胆常与菊花、决明子配伍,用于缓解干眼症和早期白内障。

3. 止咳化痰与免疫调节

蛇胆通过稀释痰液、抑制气道炎症缓解咳嗽,尤其适用于肺燥型慢性支气管炎。其含有的免疫活性肽还能激活巨噬细胞,增强机体对病毒感染的防御能力。

二、蛇胆的潜在风险与使用禁区

1. 寄生虫感染:隐匿的健康杀手

蛇类因捕食习性成为寄生虫(如曼氏裂头蚴)的中间宿主,生食蛇胆可能导致寄生虫侵入脑、肝等器官,引发癫痫、失明甚至死亡。研究显示,野生蛇的寄生虫感染率高达96%以上,且虫卵耐受力强,普通酒泡或冷冻难以彻底灭活。

2. 毒性反应与器官损伤

蛇胆中的组织胺、等毒素可能引发急性中毒,表现为呕吐、头晕,严重者出现肝肾衰竭。一项病例分析指出,过量服用蛇胆可能导致溶血性贫血和神经毒性。

3. 特殊人群的禁忌

孕妇、儿童及过敏体质者需严格避免使用。蛇胆的寒凉属性可能加重虚寒体质者的腹泻、畏寒症状,而其免疫调节作用可能干扰妊娠期生理平衡。

三、安全使用蛇胆的实践指南

1. 规范加工:高温灭活是关键

2. 剂量与疗程的科学把控

3. 症状识别与就医指征

| 症状类型 | 家庭处理 | 需紧急就医的情况 |

||--|-|

| 轻度咳嗽、眼干 | 口服蛇胆制剂+观察 | 高热不退、呼吸急促、意识模糊 |

| 皮肤红肿、瘙痒 | 外用蛇胆膏(避开黏膜) | 皮疹扩散、喉头水肿 |

四、替代方案与未来研究方向

1. 天然替代品的开发

研究发现,熊去氧胆酸(人工合成胆汁酸)和植物提取物(如穿心莲)可部分替代蛇胆的清热解毒功能,且安全性更高。

2. 现代医学的融合创新

基因工程技术已实现蛇胆活性成分(如抗炎肽)的体外合成,既能保留药效,又可避免生态破坏。例如,蛇胆粉胶囊通过纳米技术提升生物利用度,减少肠胃刺激。

3. 生态保护与可持续利用

全球蛇类数量因滥捕持续下降,建议通过人工养殖和成分替代减少对野生种群的依赖。

蛇胆作为传统医学的瑰宝,其价值在于科学认知与合理应用的平衡。公众需摒弃“生吞活剥”的迷信,在医生指导下选择规范制剂,让这一古老药材真正服务于现代健康。正如《本草纲目》所言:“用药如用兵,贵在制宜。”唯有敬畏自然规律与医学边界,方能将蛇胆的“良药”属性转化为守护健康的切实力量。