睡眠是生命不可或缺的修复机制,但全球约三分之一的人正面临失眠、浅眠或碎片化睡眠的困扰。本文结合神经科学、临床医学及行为心理学研究,拆解睡眠质量的核心要素,并提供一套覆盖环境、习惯与生理调节的解决方案。

一、睡眠质量不佳的“隐形杀手”

1. 生理信号识别

2. 特殊人群差异

二、睡眠质量的科学调控机制

1. 黄金90分钟法则

睡眠初期进入的深度非快速眼动期(NREM)决定整夜修复效果。若错过此阶段,即使延长睡眠时间也难以弥补认知功能损伤。

实用技巧:固定就寝时间误差不超过30分钟,利用体温下降(睡前温水浴)加速深度睡眠启动。

2. 体温节律的双向调节

3. 大脑代谢物清除系统

睡眠中脑脊液通过“类淋巴系统”清除β-淀粉样蛋白等神经毒素。睡眠中断会降低40%的清除效率,增加神经退行性疾病风险。

三、环境与行为的双重优化策略

1. 睡眠环境改造清单

| 要素 | 科学参数 | 工具选择建议 |

|||-|

| 光线 | 色温≤3000K,照度≤10 lux | 遮光窗帘+琥珀色夜灯 |

| 噪音 | 持续声压级≤30 dB | 白噪音机(频率500-1000Hz) |

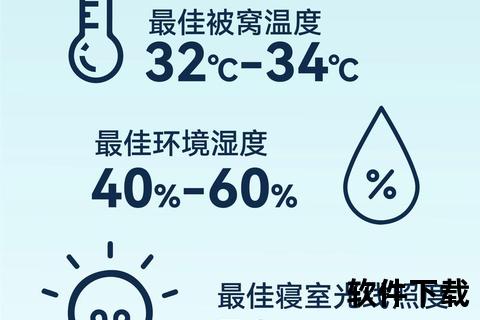

| 温湿度 | 温度16-19℃,湿度40-60% | 凝胶记忆棉床垫+透气床品 |

| 嗅觉 | 薰衣草精油扩散(浓度0.5%) | 超声波香薰机 |

2. 习惯重塑四步法

四、特殊情况应对与医疗介入节点

1. 应急处理方案

2. 就医指征

若出现以下情况需进行多导睡眠监测(PSG):

五、长效维护:个性化睡眠方案设计

建议通过两周睡眠日志记录入睡时间、觉醒次数及日间功能状态,绘制个体化睡眠效率曲线。结合可穿戴设备(如WHOOP手环)监测心率变异性(HRV),动态调整行为干预强度。

睡眠质量的提升是系统工程,需兼顾生理规律与环境交互。当自我调节效果有限时,及时寻求睡眠医学中心的多学科支持(包含神经科、呼吸科及心理学),通过认知行为疗法(CBT-I)等循证手段实现根本改善。