乙肝:病毒性肝炎的全面解析与防治知识

19429202025-04-14健康指南4 浏览

乙型病毒性肝炎(简称乙肝)是一种由乙型肝炎病毒(HBV)引起的肝脏感染性疾病,全球约有2.57亿慢性感染者,而我国仍有约7500万携带者。它不仅可能导致肝硬化、肝癌等严重后果,还因传播隐匿性高、早期症状不典型等特点,成为威胁公众健康的“隐形杀手”。本文将从科学认知、防治策略及特殊人群管理三方面展开,帮助读者系统掌握乙肝防控要点。

一、乙肝的病原体与传播途径

1. 病毒特性

HBV属于嗜肝DNA病毒,其核心抗原(HBcAg)和表面抗原(HBsAg)是感染标志物。病毒在外界环境中生存力极强,60℃高温下可存活4小时,但煮沸10分钟或使用2%过氧乙酸可灭活。

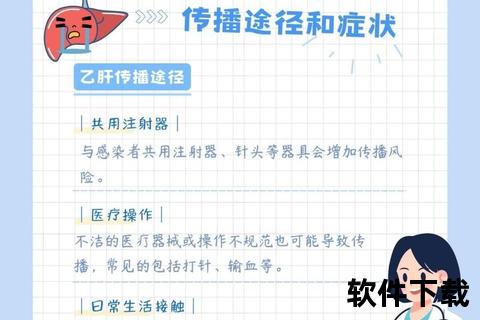

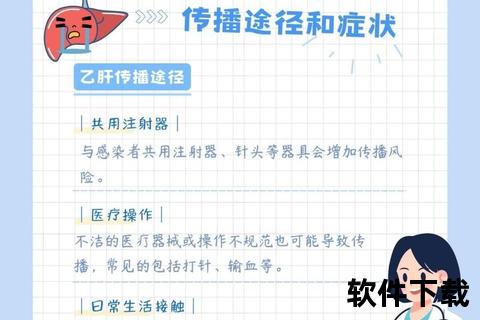

2. 传播方式

母婴垂直传播:我国约40%-50%的新发感染源于母婴传播,尤其HBeAg阳性且高病毒载量的母亲风险更高。

血液/体液传播:包括输血、共用针具、纹身器具消毒不彻底等,甚至性接触中黏膜破损也可能导致感染。

日常接触误区:共餐、拥抱等行为不会传播,蚊虫叮咬亦无证据支持传染。

二、症状识别与诊断方法

1. 临床表现的分型

急性肝炎:分为黄疸型与无黄疸型,典型表现为乏力、恶心、右上腹痛,黄疸期可见皮肤巩膜黄染。

慢性肝炎:病程超过6个月,可能出现肝掌、蜘蛛痣,甚至进展为肝硬化。

重型肝炎:起病急骤,10天内出现肝性脑病、凝血功能障碍,病死率高达70%。

2. 诊断“金标准”

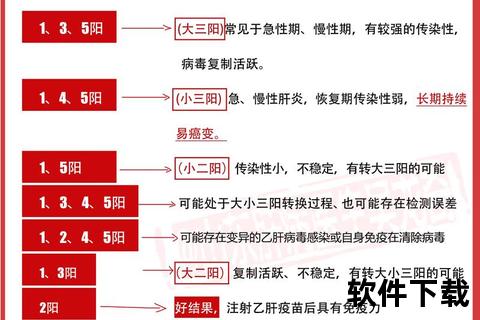

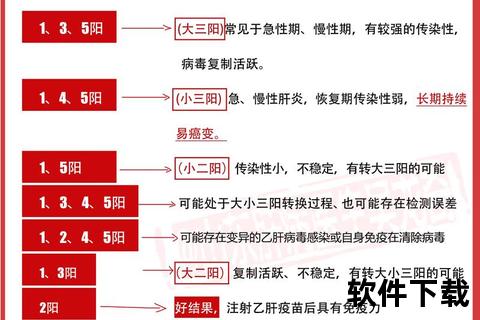

血清学检测:乙肝五项(“两对半”)可区分“大三阳”(HBsAg、HBeAg、抗-HBc阳性)与“小三阳”(HBsAg、抗-HBe、抗-HBc阳性)。

病毒载量检测:高灵敏度HBV DNA检测能发现低至20 IU/mL的病毒,助力早期干预。

三、治疗策略:从控制到临床治愈

1. 抗病毒治疗的核心地位

药物选择:一线药物如恩替卡韦、富马酸丙酚替诺福韦可有效抑制病毒复制,需终身服药者应定期监测耐药性。

治疗目标:2023年我国新版指南强调,即使转氨酶轻度升高或30岁以上携带者,也需积极治疗以降低肝癌风险。

2. 辅助治疗手段

免疫调节:胸腺肽α1可增强非特异性免疫,与抗病物联用提高疗效。

肝纤维化逆转:中药复方鳖甲软肝片等可辅助抗纤维化,但需以抗病毒为基础。

3. 何时需紧急就医?

若出现意识模糊、呕血、腹水或黄疸急剧加深,提示可能进展为肝衰竭,须立即住院。

四、预防:切断传播链的三道防线

1. 疫苗接种

新生儿:出生24小时内接种首剂疫苗+乙肝免疫球蛋白,阻断率达90%。

成人补种:高危人群(医务工作者、性活跃者等)应按0-1-6月程序完成三针接种。

2. 高危行为规避

避免共用剃须刀、牙刷等个人物品,美容医疗选择正规机构。

性行为中使用安全套,配偶/伴侣应同步检测HBV标志物。

3. 母婴阻断升级方案

病毒载量≥5.3 log10 IU/mL的孕妇,妊娠晚期需口服替诺福韦,结合新生儿联合免疫,可实现零传播。

五、特殊人群管理要点

儿童:感染后慢性化风险达90%,需每3-6个月监测肝功能及病毒载量。

孕妇:孕早期筛查HBV标志物,高病毒载量者孕28周起抗病毒治疗。

老年人:合并代谢性疾病时,需谨慎评估抗病物与降压/降糖药的相互作用。

乙肝防控需贯穿“早筛-早治-全程管理”链条。普通人群应定期检测乙肝五项,感染者每6个月复查肝脏超声与甲胎蛋白。世界卫生组织提出“2030年消除病毒性肝炎”目标,这需要个人防护意识提升与公共卫生策略的双重推进。记住:乙肝不是“绝症”,科学管理下,患者完全可能获得与常人无异的寿命与生活质量。