月经是女性健康的“晴雨表”,规律的周期与正常的经量是生殖系统功能良好的标志。现代女性因工作压力、作息紊乱、饮食失衡等因素,约60%的人群在不同阶段经历过月经周期紊乱、经量异常或伴随疼痛等问题。中医通过整体辨证施治,将月经不调分为八大核心证型,结合千年传承的方药与针灸体系,形成个性化诊疗方案。本文从症状识别到干预措施,全面解析中医调经智慧。

一、中医辨证分型:八大证型与核心症状

1. 气血两虚型

典型症状:月经周期紊乱,经量偏少或淋漓不尽,色淡如洗肉水,质地稀薄。伴随面色萎黄、头晕心悸、乏力倦怠,舌质淡白、脉象细弱。

病因溯源:长期节食减肥、慢性失血或产后失养导致气血生化不足,冲任失于濡养。

2. 肝肾阴虚型

典型症状:经期提前或延后,经量少而色鲜红,质地粘稠。伴有潮热盗汗、五心烦热、失眠多梦,舌红少苔、脉细数。

病因溯源:熬夜透支、房劳过度或更年期肾阴亏损,虚火扰动血海。

3. 肝郁气滞型

典型症状:经期先后不定,经量忽多忽少,经血紫暗夹血块。胸胁胀痛、胀硬、情绪抑郁,舌边瘀斑、脉弦涩。

病因溯源:长期精神压力导致肝气郁结,气滞则血瘀,冲任气血运行受阻。

4. 血寒凝滞型

典型症状:经期延后,量少色黯如咖啡渣,小腹冷痛拒按,得热则缓。畏寒肢冷、大便溏薄,舌苔白腻、脉沉紧。

病因溯源:经期涉水受寒、嗜食冷饮,寒邪客于胞宫,血行凝滞。

5. 湿热瘀阻型

典型症状:经期延长,经血暗红粘腻有异味,白带黄稠如豆腐渣。小腹灼痛、小便短赤,舌苔黄厚、脉滑数。

病因溯源:长期湿热环境或过食辛辣肥甘,湿热胞宫,与血相搏成瘀。

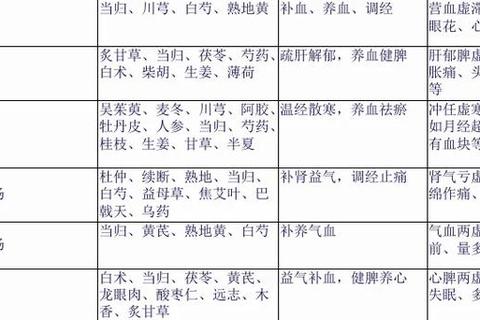

二、中药调理:经典方剂与对症选药

1. 补益类方剂

2. 理气活血类方剂

3. 温经散寒类方剂

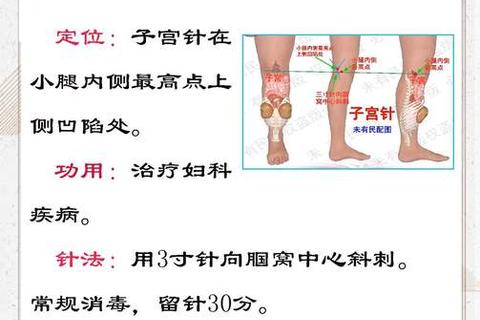

三、针灸疗法:穴位配伍与操作要点

1. 基础配穴原则

2. 周期疗法

四、特殊人群注意事项

1. 青春期少女

初潮后2年内周期不稳定属生理现象,若持续紊乱需排查多囊卵巢综合征。避免过早使用活血破瘀药,以四物汤为基础方温和调养。

2. 围绝经期女性

更年期月经紊乱常伴潮热失眠,可配合耳穴贴压(内分泌、神门)缓解症状,中药选用二至丸合甘麦大枣汤。

3. 备孕女性

周期疗法中,经间期(排卵期)针灸可提高受孕率。血瘀型患者孕前需提前3个月化瘀,避免着床障碍。

五、自我管理与就医指征

1. 居家调理建议

2. 预警症状

出现以下情况需及时就医:

中医调经强调整体观与个性化,通过“辨体质-调气血-通经络”三步疗法,从根源改善内分泌环境。建议月经紊乱持续3个月以上者,选择具备妇科专长的中医师系统调理,配合月经日记(记录周期、经量、伴随症状)提升诊疗精准度。日常可练习八段锦、揉按三阴交,建立“防大于治”的健康管理意识。