肿瘤溃烂外用药研发突破:局部治疗新策略与创面修复机制探析

19429202025-04-13健康指南5 浏览

面对肿瘤溃烂的挑战,医学界正迎来局部治疗与创面修复技术的双重变革。本文将从病理机制、创新药物研发进展及患者日常护理等方面展开分析,为公众提供兼具科学性与实用性的指导。

一、肿瘤溃烂的病理机制与治疗挑战

肿瘤溃烂多由晚期恶性肿瘤侵袭皮肤或术后创面愈合不良引起,表现为皮肤破损、渗液、感染甚至坏死。其核心机制包括:

1. 微环境失衡:肿瘤细胞分泌的炎性因子(如TNF-α、IL-6)抑制正常细胞增殖,破坏血管生成。

2. 免疫抑制:肿瘤相关巨噬细胞阻碍创面修复细胞(如成纤维细胞)的功能。

3. 感染风险:开放性创面易滋生细菌(如金黄色葡萄球菌),导致慢性炎症和愈合延迟。

临床痛点:传统外用药物(如抗生素软膏)常因耐药性、无法穿透深层组织或刺激性强而效果有限,亟需更精准的修复策略。

二、局部治疗新策略:从靶向药物到生物技术突破

1. 靶向免疫调节药物

TL1A单抗:通过抑制促炎通路减少创面炎症反应,已在溃疡性结肠炎中验证疗效,未来或拓展至肿瘤溃烂。

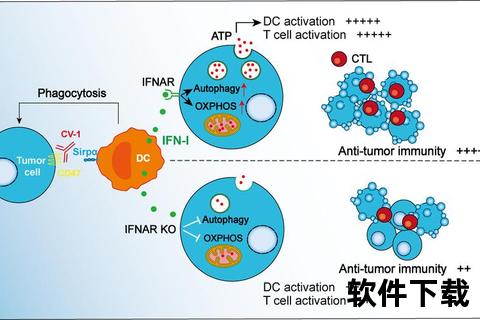

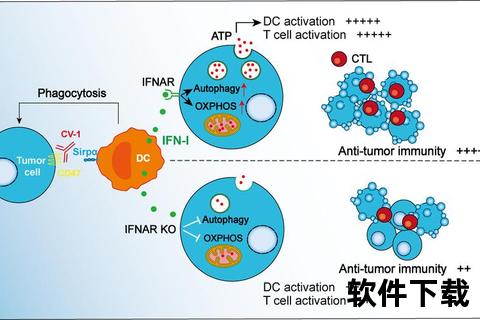

PD-1/PD-L1抑制剂外用制剂:局部应用可激活创面周围T细胞,增强抗肿瘤免疫应答,减少全身副作用。

2. 生物材料与再生医学

重组胶原蛋白凝胶:如Ⅲ型人源化胶原蛋白,可加速表皮再生,减少疤痕形成,临床验证显示愈合时间缩短30%。

干细胞衍生外泌体:携带生长因子(如VEGF、EGF),促进血管生成和细胞迁移,适用于放射性皮肤损伤。

3. 基因技术与新型递送系统

mRNA外用制剂:例如瑞宏迪医药的RGL-2102,通过编码修复蛋白直接作用于创面,在糖尿病足溃疡中已进入临床试验。

纳米载药技术:将抗生素或抗肿瘤药物包裹于脂质体,提升局部药物浓度并减少全身暴露。

三、家庭护理与就医指南:分场景应对策略

居家护理要点

清洁与消毒:使用生理盐水冲洗创面,避免酒精或双氧水(可能损伤新生组织)。

敷料选择:

渗出期:采用藻酸盐敷料吸收渗液。

修复期:使用含透明质酸或胶原蛋白的水凝胶。

症状监测:若出现红肿扩散、发热或恶臭,提示感染加重,需立即就医。

特殊人群注意事项

儿童与老年人:皮肤屏障脆弱,优先选择低刺激性药物(如黄连提取物软膏),避免长期使用激素类制剂。

化疗患者:血小板减少者需预防出血,可使用止血类中药(如地榆)辅助。

就医指征与治疗流程

紧急情况:创面直径>5cm、深达肌肉或骨骼、伴随大出血。

多学科联合治疗:

1. 血管外科:通过介入手术改善局部血供(如糖尿病足合并动脉闭塞)。

2. 肿瘤科:评估原发肿瘤控制情况,必要时调整全身治疗方案。

3. 创面修复科:采用富血小板凝胶(PRP)或负压引流技术促进愈合。

四、预防与长期管理:降低复发风险

营养支持:每日摄入≥1.2g/kg蛋白质(如乳清蛋白)及维生素C(如猕猴桃、西兰花),促进胶原合成。

压力缓解:使用减压垫或气垫床,避免创面受压(尤其骶尾部)。

心理干预:加入患者支持小组,缓解因外观改变导致的焦虑。

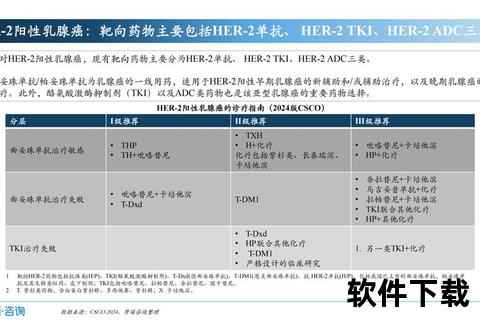

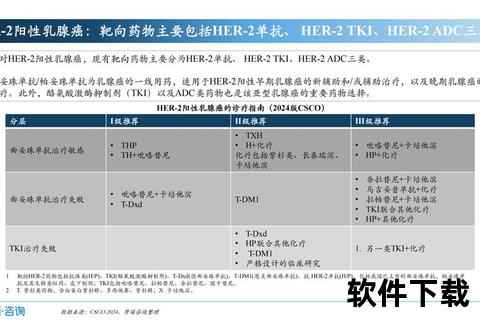

肿瘤溃烂的治疗已从被动清创迈向精准修复的新阶段。患者需结合医学进展与科学护理,在医生指导下制定个性化方案。未来,随着ADC药物(抗体偶联药物)和双抗技术的突破,局部治疗有望进一步兼顾抗肿瘤与促修复的双重目标。