当皮肤下的小血管因碰撞、挤压或外伤破裂时,血液渗出至皮下组织,便会形成肉眼可见的淤青。这种青紫斑块不仅影响美观,还可能伴随疼痛、肿胀,甚至隐藏健康隐患。掌握科学处理方法,既能加速修复,又能避免因错误操作加重损伤。

一、淤青的形成与病理过程

1. 病因与机制

2. 颜色变化的生物学意义

淤青的紫红→青紫→黄绿色演变,反映了血红蛋白分解产物的代谢过程。初期血液中的氧合血红蛋白呈红色,随后分解为胆红素(黄色)和含铁血黄素(蓝绿色)。

二、科学处理四步法

第一步:急性期处理(0-48小时)

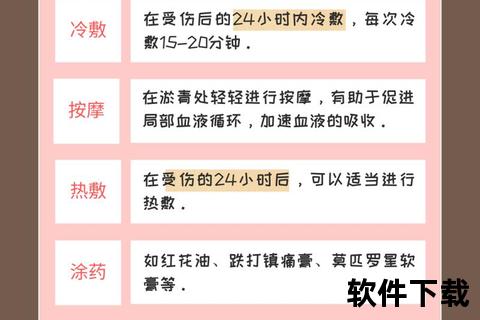

1. 冷敷

2. 压迫与抬高

第二步:修复期干预(48小时后)

1. 热敷

2. 按摩与理疗

三、药物选择与使用指南

外用药物

| 药物类型 | 代表药物 | 适用阶段 | 注意事项 |

||-|-||

| 抗炎镇痛类 | 多磺酸粘多糖乳膏 | 急性期(48小时内) | 避免开放性伤口使用 |

| 活血化瘀类 | 云南白药、红花油 | 修复期 | 皮肤破损禁用,过敏者慎用 |

| 天然成分制剂 | 七叶树提取物(Arnica) | 全程适用 | 孕妇需咨询医生 |

口服药物

特殊人群用药提醒:

四、三类高危信号:立即就医!

1. 异常症状:淤青伴发热、关节剧痛、血尿或黑便,提示内脏出血。

2. 范围扩大:48小时后淤青持续扩散,或出现硬结、波动感,可能并发血肿或感染。

3. 无诱因淤青:皮肤自发出现多处淤青,需排查白血病、血小板减少症等血液疾病。

五、预防与日常护理

1. 减少外伤风险:运动前充分热身,儿童活动区域做好软包防护,老年人居家安装防滑设施。

2. 医疗操作后护理:抽血或输液后按压针眼5分钟,避免屈肘或提重物。

3. 增强血管韧性:补充维生素C(柑橘类水果)、维生素K(菠菜、芥蓝),避免吸烟和过量饮酒。

淤青是身体发出的“警示信号”,正确处理需兼顾时效性与科学性。牢记“冷敷早、热敷晚,药物分阶段,高危速就医”的原则,不仅能加速康复,更能为潜在健康问题争取干预先机。若淤青反复出现或伴随异常症状,务必及时寻求专业医疗评估,切勿迷信偏方延误治疗。