尿液的颜色是反映身体健康状态的“晴雨表”,淡黄色至琥珀色的变化往往牵动着人们的神经。当发现尿液颜色异常加深时,有人焦虑不安,也有人置之不理。实际上,这种看似平常的生理现象背后,可能隐藏着从生活习惯到疾病信号的多重信息。

一、生理性原因:无需过度担忧的暂时现象

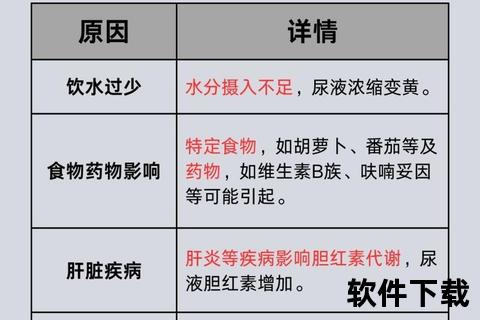

1. 水分摄入不足

人体每天通过肾脏过滤约180升体液,最终形成1-2升尿液。当饮水量不足或大量出汗时,尿液中尿色素浓度升高,呈现深黄色甚至琥珀色。这种情况常见于晨起第一次排尿,通过增加饮水量即可缓解。

2. 食物与药物影响

胡萝卜、甜菜根、火龙果等含天然色素的食物可能暂时改变尿液颜色。维生素B族(尤其是B2)、利福平、大黄类药物等,也会导致尿液呈现亮黄色或橙黄色,停药后颜色可恢复正常。

3. 剧烈运动与高温环境

高强度运动或高温作业导致大量水分通过汗液蒸发,肾脏浓缩尿液以维持体液平衡,此时尿液颜色加深属于正常生理代偿。

二、病理性警示:需警惕的健康信号

1. 泌尿系统疾病

尿路感染、膀胱炎、肾结石等疾病常伴随尿液浑浊、异味加重,可能合并尿频、尿痛等症状。感染导致的脓尿会使尿液呈现乳黄色或混浊状。

2. 肝胆系统异常

当胆汁代谢障碍时,胆红素通过尿液排出,形成浓茶色尿液。这种情况常见于肝炎、胆管梗阻等疾病,常伴有皮肤黄染、乏力、食欲减退等表现。

3. 血液系统疾病

溶血性贫血、输血反应等导致红细胞大量破坏,血红蛋白经肾脏滤过形成酱油色尿液,属于急症信号。

4. 代谢性疾病

糖尿病患者血糖过高可能导致尿液泡沫增多且颜色加深;痛风患者尿酸结晶沉积也可能改变尿液性状。

三、特殊人群的差异表现

1. 儿童群体

婴幼儿尿液浓缩能力较弱,出现持续深黄色尿液需警惕脱水或遗传代谢疾病。学龄儿童突然出现尿色改变需排除食物染色或泌尿系统感染。

2. 孕妇群体

妊娠期血容量增加导致尿液相对稀释,若持续出现深黄色尿液,需排查妊娠期肝内胆汁淤积症等并发症。

3. 老年群体

前列腺增生患者可能出现排尿困难导致的尿液浓缩;长期服药者需注意药物性肝损伤引发的尿色改变。

四、诊断与应对策略

1. 居家观察指南

2. 医学检查手段

3. 分级处理原则

| 尿液状态 | 处理建议 |

|||

| 短暂性深黄色,无其他症状 | 增加饮水量至每日2000ml,观察48小时 |

| 持续3天以上,伴随异味 | 就诊进行尿常规检查 |

| 浓茶色/酱油色/红色 | 急诊科就诊 |

| 泡沫尿持续不散 | 肾内科专科检查 |

五、预防与管理

1. 科学饮水方案

采用“分段式饮水法”:晨起300ml温水激活代谢,上下午各补充500ml,睡前2小时饮用200ml。避免一次性过量饮水加重肾脏负担。

2. 饮食调整建议

3. 药物使用规范

维生素补充剂需遵医嘱,避免超量服用。长期服药者每3个月检查肝肾功能,特别是使用抗结核药物、化疗药物人群。

当尿液成为身体的“报警器”,我们需要的是理性观察而非恐慌。记住这个简单原则:短期、孤立性的颜色变化多与生活方式相关,而持续性异常合并其他症状时,及时医学检查才是守护健康的关键。养成排尿后回看的习惯,让这个简单的动作成为健康管理的第一道防线。