在抗生素领域,阿莫西林与双氯西林的组合(简称阿莫西林-双氯西林)因其广谱抗菌活性与协同增效作用备受关注。这一药物的合成工艺复杂,临床应用中不良反应和特殊人群用药问题常被忽视。本文从合成工艺的优化进展、临床疗效的循证数据及患者用药安全等角度,为公众提供科学解读与实用建议。

一、合成工艺的优化:从化学法到酶法的革新

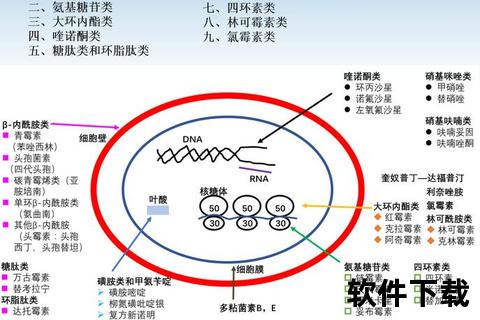

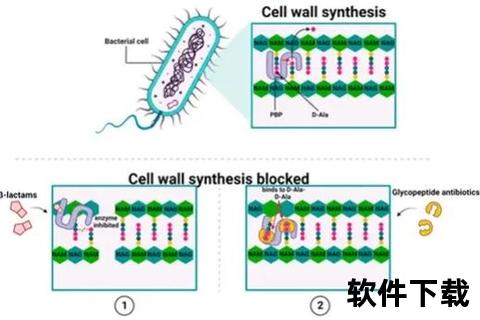

阿莫西林-双氯西林的合成核心在于如何高效结合两种有效成分,同时减少杂质生成。传统化学合成法以丹麦酸酐法为主(图1),需通过多步反应引入侧链,但存在工艺复杂、污染大、能耗高等问题。近年来,酶法合成因其环保、高效成为研究热点:

1. 酶的选择与固定化技术:青霉素酰化酶(PGA)是催化反应的关键。研究发现,利用磁性载体(如Fe3O4-GMH微球)固定化酶,可使阿莫西林转化率提升至90%以上,同时减少有机溶剂使用。

2. 杂质控制:酶法可能产生致敏性杂质(如阿莫西林杂质L),需通过保护基修饰和结晶工艺优化,将杂质含量控制在0.1%以下。

3. 成本与效率平衡:化学法总收率可达91.49%,而酶法虽纯度更高,但需解决酶的高成本问题。未来方向包括开发耐高温酶或连续化生产流程。

二、临床应用效果:高效与风险的并存

(一)适应症与疗效

阿莫西林-双氯西林对社区获得性感染具有显著疗效:

(二)不良反应与应对

尽管疗效显著,其副作用需警惕:

1. 常见反应:胃肠道不适(腹泻、恶心,发生率约15%)、皮疹(5%-8%)。

2. 严重风险:

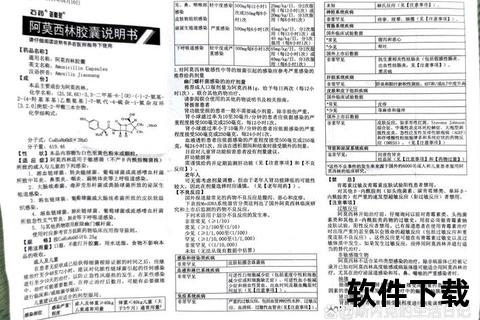

三、特殊人群用药:安全边界的把控

1. 孕妇与哺乳期:动物实验显示药物可透过胎盘,但人类安全性证据不足。仅在明确细菌感染且无替代药物时谨慎使用,并需医生评估风险。

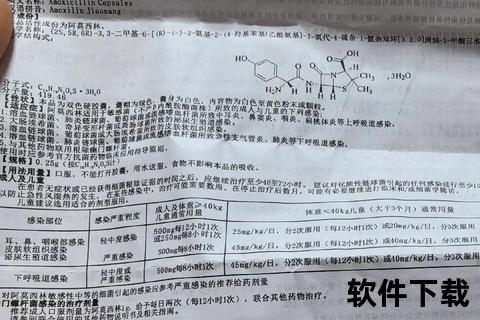

2. 儿童:剂量需按体重精确计算(5 mg/kg/次),避免因代谢差异导致毒性蓄积。

3. 肝肾功能不全者:需调整剂量或延长给药间隔,严重肝功能异常者禁用。

四、患者用药指南:何时用?如何用?

(一)适应症判断

出现以下症状可考虑使用:

(二)用药规范

1. 正确服用:空腹或餐后2小时服用,避免食物影响吸收。

2. 疗程管理:一般疗程5-7天,不可擅自停药或延长。

3. 紧急处理:用药后出现呼吸困难、全身性皮疹,立即停药并拨打急救电话。

(三)预防耐药性

五、未来展望与患者行动建议

1. 合成工艺的持续优化:酶法有望通过基因工程改造提升催化效率,降低生产成本。

2. 个体化用药发展:通过基因检测预判过敏风险或代谢差异,实现精准治疗。

给患者的实用建议:

阿莫西林-双氯西林的合成与临床应用是医学与化学协同创新的典范。对患者而言,科学认知其疗效与风险,严格遵循医嘱,方能最大化治疗收益。未来,随着工艺优化与精准医疗的进步,这一经典药物将更好地服务于人类健康。