妇科病传染途径解析-女性健康防护与预防要点指南

19429202025-03-28健康指南9 浏览

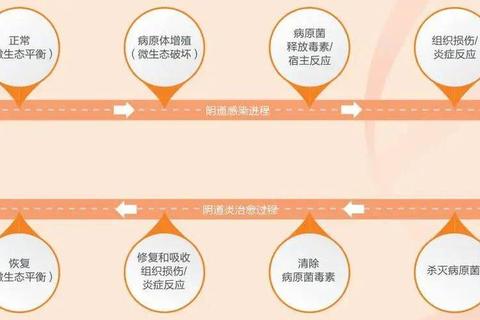

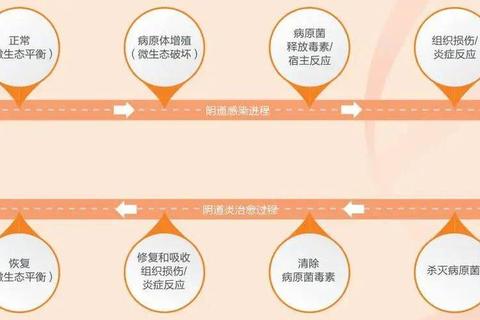

妇科疾病作为女性健康的重要议题,其传播途径和预防方法直接影响着个人健康与生活质量。许多人对妇科病的认知存在误区,例如认为“只有性生活混乱才会感染”,实际上,病原体可能通过日常接触、医疗操作甚至母婴传播入侵人体。本文将系统解析妇科病的传染机制,并提供切实可行的防护建议,帮助女性建立科学防护屏障。

一、妇科病的四大核心传播途径

妇科病的传播方式多样,不同病原体的感染路径存在差异,主要可分为以下四类:

1. 性接触传播

性行为是多种妇科感染的主要传播途径。例如:

性传播疾病:、、衣原体感染等病原体通过黏膜接触直接传播,可能引发炎、宫颈炎甚至盆腔炎。

HPV病毒:高危型HPV持续感染与宫颈癌密切相关,性接触是其主要传播方式,使用避孕套可降低60%的感染风险。

2. 间接接触传播

共用物品或接触污染环境可能导致感染:

霉菌性炎:公共浴池、游泳池或未消毒的毛巾可能携带念珠菌,引发外阴瘙痒和白带异常。

滴虫感染:马桶坐垫、浴缸等潮湿环境易滋生滴虫,接触后未及时清洁可能引发炎症。

3. 母婴垂直传播

妊娠期或分娩过程中,病原体可通过胎盘、产道或母乳传播:

HIV/:未经治疗的孕妇可能通过胎盘或分娩将病毒传给胎儿,导致先天性感染。

B族链球菌:顺产时新生儿可能因接触产道细菌引发肺炎或脑膜炎。

4. 医源性传播

医疗操作中的消毒疏漏可能造成交叉感染:

器械污染:人工流产、宫腔镜检查等手术若器械消毒不彻底,可能引发子宫内膜炎或盆腔炎。

抗生素滥用:不规范使用抗生素可能破坏菌群平衡,诱发耐药菌感染。

二、实用防护策略:从日常细节筑牢防线

预防妇科病需结合传播特点,针对性调整生活习惯与医疗行为:

1. 个人卫生管理

清洁原则:每日用温水清洗外阴,避免使用碱性洗液破坏酸性环境;如厕后从前向后擦拭,防止肠道细菌污染。

衣物选择:穿着透气棉质内裤,避免紧身裤压迫外阴;清洗后阳光下晾晒,高温可杀灭多数病原体。

2. 安全性行为规范

物理屏障:全程使用避孕套,即使已采取其他避孕措施,仍建议用套预防病原体交换。

伴侣管理:若确诊滴虫或,需伴侣同步治疗,避免“乒乓感染”。

3. 公共环境防护

卫生用品:外出时携带一次性马桶垫,避免皮肤直接接触公共设施。

泳池/温泉:选择氯浓度达标的场所,结束后立即淋浴并更换干燥衣物。

4. 医疗场景注意事项

就诊选择:妇科检查或手术优先选择有消毒资质认证的医疗机构,主动询问器械灭菌方式。

术后护理:人流或宫颈治疗后避免盆浴,遵医嘱使用抗生素预防继发感染。

三、特殊人群的针对性防护建议

不同生理阶段的女性需采取差异化防护措施:

1. 孕期女性

筛查重点:孕早期需完成HIV、、乙肝等传染病筛查,必要时进行阻断治疗。

用药安全:妊娠期炎需在医生指导下选择局部栓剂,避免口服药物影响胎儿。

2. 绝经后女性

雌激素补充:在医生指导下使用雌激素软膏,增强黏膜抵抗力,预防老年性炎。

定期检查:每年至少一次妇科超声,监测子宫内膜厚度及卵巢形态。

3. 青少年女性

教育普及:家长需尽早进行生理卫生教育,指导正确使用卫生巾,避免经期感染。

疫苗防护:9-15岁女孩建议接种HPV疫苗,预防宫颈癌及生殖器疣。

四、症状识别与就医时机

及时识别感染信号可避免病情恶化:

高危症状:异常出血(后/绝经后)、恶臭分泌物、持续下腹痛需48小时内就诊。

自检方法:观察内裤残留物,豆腐渣样白带提示霉菌感染,灰白色鱼腥味分泌物多为细菌性炎。

五、行动建议:构建健康防护体系

1. 定期筛查:21岁以上或有性生活的女性每年进行TCT+HPV联合检测,及时发现癌前病变。

2. 家庭防护:家庭成员毛巾、浴盆分开使用,感染者衣物单独高温清洗。

3. 心理调适:避免因妇科病产生羞耻感,及时与医生沟通治疗疑虑,减少焦虑引发的免疫力下降。

妇科病的预防是系统工程,需将科学知识转化为日常行动。通过强化卫生习惯、规范医疗行为、定期健康监测,女性可显著降低感染风险,守护生殖健康与生活质量。