在日常生活中,切菜、削水果或使用工具时,稍有不慎就可能被刀具划伤皮肤。许多人面对这类伤口时,往往陷入“是否需要用消炎药”的纠结,甚至因错误处理导致感染或疤痕增生。本文将从科学角度解析刀伤处理的核心原则,帮助公众在紧急情况下做出正确决策。

一、刀伤感染的风险评估

刀伤的严重程度直接决定后续处理方式。根据伤口污染程度和深度,可分为三类:

1. 清洁伤口:刀具本身干净,伤口浅表且及时用生理盐水冲洗。

2. 污染伤口:刀具生锈或接触泥土,伤口内有异物残留,或处理时间超过8小时。

3. 感染伤口:已出现红肿、流脓或发热,提示细菌侵入深层组织。

关键判断指标:

二、外用护理:比消炎药更重要的三步处理法

1. 紧急止血与清创

2. 消毒剂的选择与使用误区

| 消毒剂类型 | 适用场景 | 注意事项 |

||-|-|

| 碘伏 | 开放性伤口 | 无需脱碘,刺激性低 |

| 酒精 | 完整皮肤消毒 | 破损伤口禁用(导致蛋白质变性) |

| 双氧水 | 污染伤口初次冲洗 | 需二次冲洗,避免长期使用 |

3. 包扎原则:湿性愈合优于干燥结痂

三、口服抗生素:严格遵循“三不原则”

1. 需要用药的四种情况

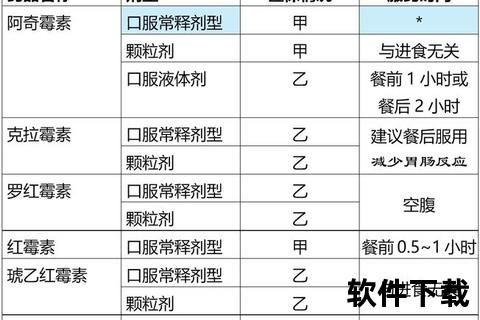

2. 药物选择指南

| 药物类别 | 代表药物 | 适用人群 | 注意事项 |

|-|--|||

| 头孢一代 | 头孢氨苄 | 普通污染伤口 | 青霉素过敏者禁用 |

| 头孢二代 | 头孢呋辛 | 感染高风险伤口 | 需整疗程服用(通常5-7天) |

| 大环内酯类 | 阿奇霉素 | 青霉素过敏者 | 可能引起胃肠道反应 |

| 喹诺酮类 | 左氧氟沙星 | 复杂感染(如合并肠道损伤)| 18岁以下禁用 |

重要提示:

四、特殊人群处理要点

1. 儿童:

2. 孕妇/哺乳期女性:

3. 糖尿病患者:

五、预警信号:必须就医的五大指征

1. 压迫15分钟后仍渗血不止;

2. 伤口呈现灰白色或黑色(提示组织坏死);

3. 48小时内出现跳痛、红肿扩散;

4. 伴随发热(体温>38℃)或寒战;

5. 受伤后未接种破伤风疫苗超过5年。

六、预防感染的核心策略

1. 家庭急救包必备物品:

2. 日常防护建议:

正确处理刀伤的关键在于“评估-清创-监测”的三步逻辑链。记住:90%的浅表伤口通过正确护理即可自愈,过度依赖抗生素反而增加耐药风险。当无法判断伤情时,及时就医永远是最安全的选择。