月经周期是女性生殖健康的“晴雨表”,其变化常与卵巢功能、内分泌系统密切相关。近年来,越来越多的女性发现自己的月经周期逐渐缩短,从原本规律的30天变为25天甚至更短。这种变化背后,可能隐藏着卵巢储备功能下降、内分泌紊乱甚至生殖系统疾病的信号。

一、卵巢功能减退:周期缩短的“核心推手”

卵巢作为女性激素分泌的核心器官,其功能衰退直接影响月经周期。研究表明,女性35岁后卵泡数量以每年1%-3%的速度递减,卵泡期缩短导致月经周期提前。更值得关注的是,卵巢早衰(40岁前绝经)患者中,约68%以月经周期缩短为首发症状。

典型表现:

二、内分泌失调:月经紊乱的“隐形推手”

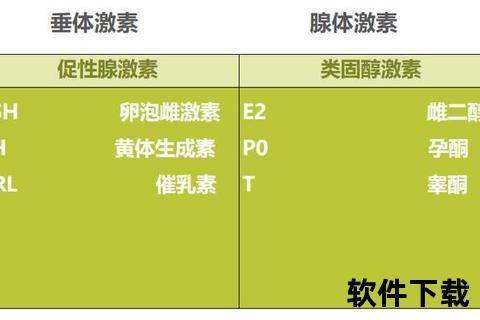

下丘脑-垂体-卵巢轴(HPO轴)的精密调控是维持月经周期的关键。当激素分泌失衡时,可能引发以下问题:

1. 黄体功能不全

黄体期从正常的12-14天缩短至8-10天,孕酮分泌不足导致子宫内膜提前脱落。此类患者基础体温监测显示高温相不足10天,B超提示子宫内膜薄(<8mm)。

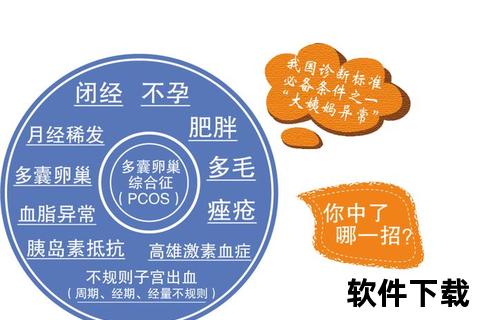

2. 多囊卵巢综合征(PCOS)

虽然PCOS以月经稀发为典型表现,但临床数据显示12%的患者因无排卵性出血导致周期缩短。这类患者常伴随痤疮、多毛、胰岛素抵抗等症状。

3. 甲状腺功能异常

甲状腺激素可直接作用于卵巢颗粒细胞。甲亢患者中23%出现月经周期缩短,TSH水平每升高1mIU/L,周期缩短风险增加17%。

三、其他影响因素的交织作用

四、三步自检与专业诊断

▶ 居家观察法

1. 基础体温监测:连续3个月绘制体温曲线,高温相<10天提示黄体功能异常

2. 周期记录:使用经期管理APP记录出血模式,计算周期变异度(正常波动≤7天)

3. 症状筛查:出现潮热、减退、干涩等2项以上症状需警惕卵巢衰退

▶ 医学检查组合

| 检查项目 | 临床意义 | 适用人群 |

||--|--|

| 抗缪勒管激素(AMH) | 评估卵巢储备(<1.1ng/ml提示衰退)| >30岁女性 |

| 性激素六项 | 判断HPO轴功能(FSH>10IU/L异常) | 周期紊乱者 |

| 甲状腺功能五项 | 排除甲亢/甲减影响 | 伴心悸、手抖等症状者 |

| 三维超声 | 检测窦卵泡数(AFC<5提示衰退) | 疑似卵巢早衰者 |

五、分级干预策略

1. 生活方式调整(适用于周期波动≤3天)

2. 药物干预(周期缩短>7天且持续3个月)

3. 手术指征

六、特殊人群注意事项

▶ 备孕女性

周期缩短至<24天者,建议在月经第3天检测AMH和窦卵泡数。若AMH<1.1ng/ml,需在生殖科医生指导下进行卵泡期长方案促排卵,可提高临床妊娠率至42%。

▶ 围绝经期女性

周期缩短伴随经量减少时,优先选择组织选择性雌激素(如替勃龙),既能缓解症状,又可降低子宫内膜增生风险(发生率<1.2%)。

▶ 青少年女性

初潮后2年内周期波动属正常现象,但若周期持续<21天且血红蛋白<110g/L,需排除凝血功能障碍(发生率约13%)。

月经周期的微妙变化是身体发出的健康信号。当发现周期持续性缩短时,建议在1-2个月经周期内完成初步筛查。记住:规律的月经不仅关乎生育能力,更是全身健康的镜像反映。通过科学管理,85%的周期异常可在3-6个月内得到改善。