蚕豆病是一种遗传性血液疾病,患者因体内缺乏葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD),红细胞易受氧化损伤而破裂,引发溶血性贫血。此病虽无法根治,但通过科学规避风险,患者可正常生活。本文将从症状识别、致病机制、用药禁忌到日常防护,提供全面指导。

一、蚕豆病的警示信号:识别溶血的“红色警报”

患者接触诱发因素后,可能在 24-48小时内 出现以下症状:

1. 早期表现:乏力、头晕、恶心、腹痛、发热等类似感冒的症状。

2. 典型溶血反应:

3. 重症风险:若未及时干预,可能进展为急性肾衰竭、休克甚至昏迷。

特殊人群差异:

二、蚕豆病的核心机制:为什么这些物质会致命?

G6PD酶是红细胞的“抗氧化盾牌”,缺乏时,氧化性物质会破坏红细胞膜,导致溶血。常见的氧化性诱因包括:

1. 食物:新鲜蚕豆(比熟蚕豆风险更高)、蚕豆制品(酱油、粉丝)、薄荷、蓝莓等;

2. 药物:部分抗生素、解热镇痛药、中药成分(如金银花、牛黄)等;

3. 日用品:樟脑丸(含萘)、紫药水、含薄荷的牙膏/护肤品等。

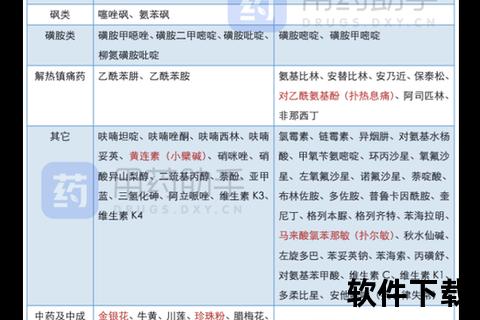

三、用药禁区:这些药物可能引发致命溶血

1. 西药禁用与慎用清单

| 类别 | 高风险药物(禁用) | 低风险药物(慎用) |

|--|--|--|

| 抗感染药 | 磺胺类(复方新诺明)、呋喃类(呋喃妥因)、氯霉素、伯氨喹、左氧氟沙星 | 青霉素、头孢类(需医生评估) |

| 解热镇痛药| 阿司匹林、氨基比林、非那西丁 | 布洛芬(儿童首选)、对乙酰氨基酚(低剂量) |

| 其他 | 维生素K3/K4、亚甲蓝、硝酸甘油、柳氮磺吡啶 | 维生素C(小剂量)、苯海拉明 |

注意:复方感冒药(如小儿氨酚黄那敏)常含对乙酰氨基酚,需避免使用。

2. 中药及中成药风险

3. 特殊场景用药警示

四、日常风险点:容易被忽视的“隐形杀手”

1. 饮食禁忌:

2. 日用品风险:

3. 母婴防护:哺乳期母亲需严格忌口,避免通过乳汁传递风险。

五、急救与就医:抓住溶血的“黄金6小时”

1. 家庭应急处理:

2. 送医指征:

3. 医院治疗:轻症通过补液、蓝光治疗缓解;重症需输血或换血。

六、终身防护策略:科学管理,降低风险

1. 筛查与监测:

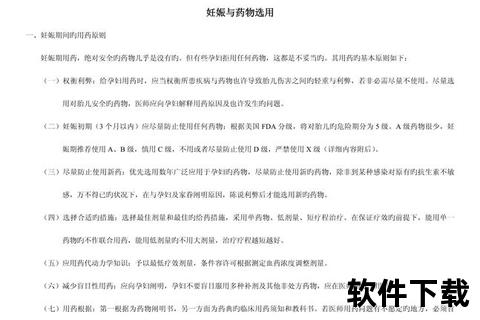

2. 用药原则:

3. 生活教育:

与蚕豆病和平共处

蚕豆病不是生命的枷锁,而是需要科学管理的健康课题。通过精准规避风险、合理用药和定期监测,患者可最大程度减少溶血发作,享受正常生活。记住:每一次用药前多问一句,每一次饮食前多看一眼,就是对生命最好的守护。