在生殖健康领域,关于“月经后两天同房是否会导致怀孕”的疑问长期存在。许多女性因对生理周期和避孕原理缺乏科学认知,常陷入“安全期绝对安全”的误区,或因意外怀孕而身心受创。本文将从生理机制、风险因素及科学避孕方法三方面,结合医学研究数据与临床案例,系统解析这一问题的核心矛盾。

一、月经后两天同房的怀孕风险:生理机制与数据

1. 安全期的定义与计算误区

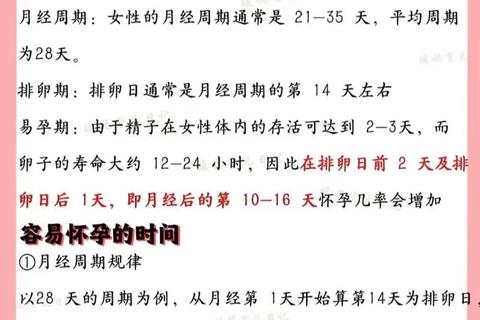

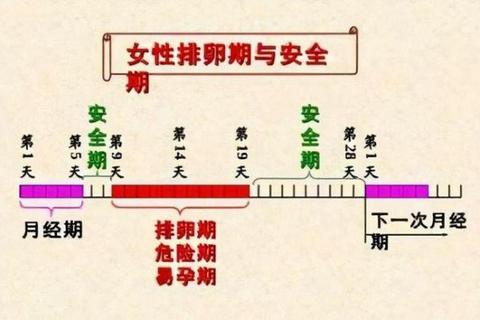

传统认知中,月经后两天属于“安全期”,即非排卵阶段。理论上,排卵多发生在下次月经前14天左右,排卵日及其前后5天为易孕期,其余时间视为安全期。但这一计算基于理想化假设——女性月经周期绝对规律(28天周期),而现实中仅约30%女性符合这一标准。

2. 影响怀孕风险的关键变量

3. 医学研究数据

根据《人类生殖医学期刊》统计,安全期避孕的年失败率高达15%-24%,显著高于避孕套(2%-18%)和短效避孕药(0.1%-0.5%)。临床案例显示,月经后两天同房怀孕的案例多与周期不规律、存活时间长相关。

二、安全期避孕的五大风险因素

1. 生理周期波动

压力、疾病、药物(如抗生素)均可扰乱激素水平,导致排卵提前或延后。例如,一项针对2000名女性的调查显示,40%受访者曾经历非预期排卵。

2. 经血与排卵期的混淆

异常出血(如排卵期出血)易被误认为月经,导致安全期误判。曾有病例报告显示,女性将排卵期出血视为“月经”,最终意外怀孕。

3. 存活时间个体差异

部分男性活性强,在宫颈黏液中存活时间可达5天,大幅增加受孕窗口期。

4. 紧急避孕药的局限性

事后服用紧急避孕药的成功率约85%,且对体重≥75kg者效果显著下降。频繁使用还可能扰乱月经周期。

5. 特殊人群的高风险性

三、科学避孕策略与健康管理建议

1. 高效避孕方法对比

| 方法 | 原理 | 有效率 | 适用人群 | 注意事项 |

|||--|-|-|

| 短效避孕药 | 抑制排卵 | 99% | 无禁忌症女性 | 需每日定时服用 |

| 避孕套 | 物理阻隔 | 98% | 所有人群 | 需全程正确使用 |

| 宫内节育器 | 干扰受精卵着床 | 99% | 已生育女性 | 需专业医生操作 |

| 皮下埋植剂 | 缓释孕激素 | 99% | 哺乳期外女性 | 可能引起月经改变 |

(数据来源:WHO避孕有效性指南)

2. 特殊场景应对方案

3. 健康监测与就医指征

四、认知升级:从个体到系统的健康管理

避孕不仅是技术问题,更是系统工程。建议:

1. 教育普及:学校与社区应开展生殖健康课程,破除“安全期迷信”。

2. 技术服务可及性:推广避孕药具自助发放机,降低青少年获取门槛。

3. 伴侣责任共担:鼓励男性参与避孕决策,如主动使用避孕套或接受输精管结扎。

生理周期的复杂性决定了“安全期”本质上是风险概率问题。在医学技术高度发达的今天,依赖科学避孕工具、建立个体化健康档案,才是真正掌控生育自主权的关键。正如英国皇家妇产科学院指南所述:“没有完美的避孕方法,但有最适合个体的选择”。