儿童用药不良反应:临床特征分析及安全用药建议

19429202025-04-09健康指南7 浏览

儿童用药安全是每个家庭必须重视的健康议题。由于生理结构特殊、肝肾功能发育不完善,儿童对药物的代谢能力和耐受性远低于成人。数据显示,我国每年约有3万名儿童因用药不当导致听力损伤,近7000例死亡,新生儿药物不良反应率甚至是成人的4倍。这些触目惊心的数字背后,隐藏着用药剂量错误、药物选择不当、家庭用药知识匮乏等复杂原因。

一、儿童用药不良反应的临床特征

1. 高发反应类型

肝肾功能损伤:占儿童药物不良反应的62%,常见于抗菌药(如头孢类)、解热镇痛药(如对乙酰氨基酚过量)以及中药制剂(如何首乌)。新生儿因肝酶系统未成熟,更易出现药物蓄积中毒。

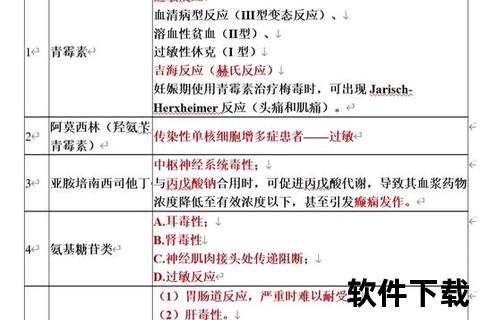

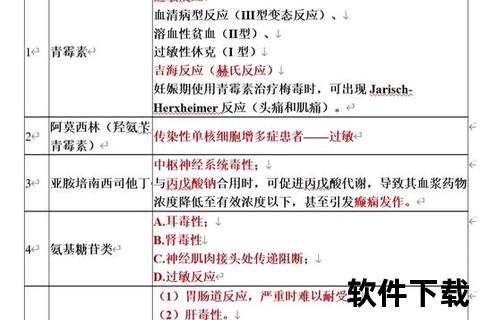

过敏反应:严重过敏反应(如喉头水肿、休克)在0-3岁婴幼儿中主要由牛奶、鸡蛋诱发,学龄期儿童则以小麦、坚果更常见。抗癫痫药、抗生素(如青霉素)是主要致敏药物。

神经系统损害:喹诺酮类抗生素可影响软骨发育,阿司匹林可能引发Reye综合征(表现为呕吐、意识障碍),这两类药物已被明确禁用于儿童。

2. 症状识别要点

轻度反应:皮疹、腹泻、食欲减退等易被忽视的非特异性表现。

中度至重度反应:黄疸(提示肝损伤)、血尿(肾毒性)、喘息(苯甲醇等辅料诱发)、心律失常(某些止咳药成分导致)。

隐匿性反应:长期使用糖皮质激素可能抑制生长发育,需通过定期监测身高、骨密度发现。

3. 高风险药物与年龄段关联

| 年龄段 | 高风险药物 | 典型不良反应 |

|--|||

| 新生儿 | 磺胺类、氯霉素 | 核黄疸、灰婴综合征 |

| 1-3岁 | 含苯甲醇的注射剂 | 喘息、代谢性酸中毒 |

| 6岁以上 | 孟鲁司特钠 | 神经精神症状(如攻击行为)|

二、儿童用药错误的深层原因

1. 医疗环节漏洞

剂量计算错误:儿童需按体重或体表面积调整剂量,但临床中“成人剂量简单折算”仍普遍存在。例如,某研究显示将“每日总量”误作“单次剂量”的案例占错误报告的30%。

剂型不适配:仅有1.7%的药品为儿童专用剂型,导致家长不得不将药片掰分或溶解,造成剂量不均。

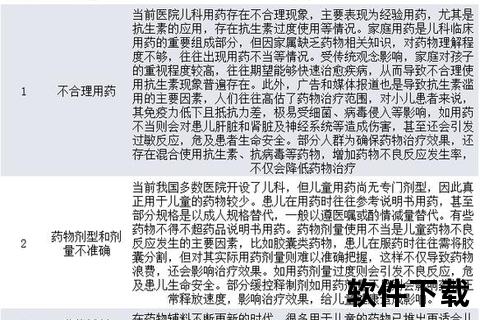

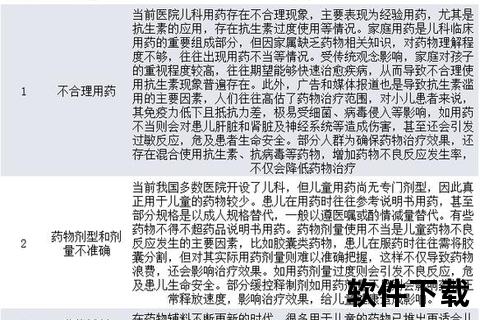

2. 家庭用药误区

盲目联合用药:40%的家长会同时使用中药和西药,增加肝肾负担。例如,感冒药与退热药叠加可能引发对乙酰氨基酚过量。

错误给药方式:将药物混入牛奶或果汁(影响吸收)、凭经验调整疗程(如抗生素过早停用)等。

三、安全用药的实践策略

1. 医疗机构防控措施

技术层面:推行儿科处方权认证制度,3岁以下患儿处方需精确到月龄,嵌入医院信息系统的自动剂量计算公式可减少人为错误。

管理层面:药师需审核超说明书用药,如孟鲁司特钠用于6岁以下儿童时必须评估精神病史。

2. 家庭用药行动指南

用药前“四查”原则:

1. 查禁忌:核对说明书“儿童禁用”条款;

2. 查剂量:按体重计算(如布洛芬5-10mg/kg),使用专用量具;

3. 查相互作用:避免与益生菌、蒙脱石散等同时服用;

4. 查性状:拒绝使用变色、结块药物。

紧急处理步骤:

误服成人药物:立即催吐(意识清醒时),并携带药瓶就医;

严重过敏反应:肌注肾上腺素(0.01mg/kg),保持气道通畅。

3. 技术创新与个体化用药

基因检测可预判药物代谢差异。例如,CYP2C9基因突变者使用布洛芬时,代谢效率可能下降50%,需调整剂量。目前核酸质谱技术已能快速检测12种药物相关基因,为精准用药提供支持。

四、特殊场景下的注意事项

慢性病长期用药:如哮喘患儿使用吸入激素后需漱口,预防口腔真菌感染。

疫苗接种后反应:发热≤38.5℃且精神良好时可观察,出现皮疹扩散或呼吸困难需急诊。

儿童用药安全需要医疗机构、家庭和社会协同发力。家长应主动学习用药知识(如参与《0-12岁儿童安全用药与护理课》),医疗机构需强化处方审核与不良反应监测。当孩子出现用药后异常表现时,及时保留药物样本并就医,远比自行观察更关键。只有建立从“精准处方”到“科学用药”的全链条防护,才能真正守护儿童健康成长。