月经周期20天正常吗-解析过短原因与健康影响

19429202025-03-28健康指南9 浏览

月经是女性生殖健康的“晴雨表”,但不少女性发现自己的月经周期仅20天左右,甚至更短。这种现象是否正常?背后可能隐藏哪些健康风险?本文将结合医学证据与实用建议,为不同人群提供针对性解答。

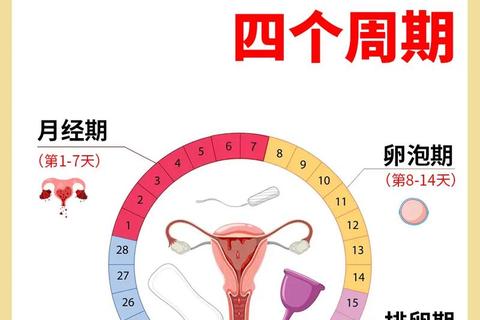

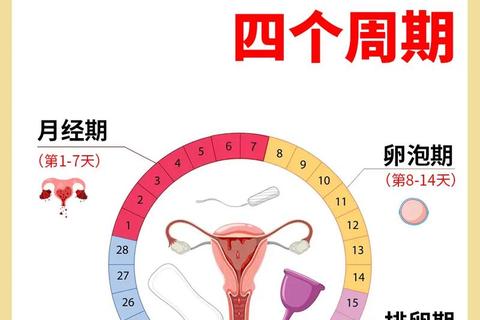

一、月经周期的“正常”与“异常”

根据国际妇产科联盟(FIGO)的定义,月经周期指两次月经第一天的间隔时间,正常范围为21-35天,平均28天。若周期持续短于21天,则属于“月经频发”或“周期过短”。但需注意以下两种情况:

1. 偶尔缩短:因压力、环境变化或饮食不规律导致的暂时性周期缩短(如20天),若未伴随其他症状(如腹痛、经量剧增),通常无需过度担忧。

2. 长期异常:连续3个月以上周期≤20天,或伴随经期延长(超过7天)、经量异常(需频繁更换卫生巾)等,需警惕潜在疾病。

二、月经周期过短的常见原因

1. 内分泌失衡

黄体功能不全:卵巢排卵后形成的黄体分泌孕激素不足,导致子宫内膜提前脱落,周期缩短。

卵巢储备功能下降:随着年龄增长或卵巢早衰,卵泡数量减少,卵泡期缩短,导致周期缩短至20天左右。

甲状腺功能异常:甲亢或甲减均可扰乱下丘脑-垂体-卵巢轴,引起月经紊乱。

2. 生殖系统疾病

子宫肌瘤或息肉:黏膜下肌瘤或子宫内膜息肉可能刺激内膜异常脱落。

多囊卵巢综合征(PCOS):部分患者因稀发排卵或无排卵,可能表现为周期混乱,包括周期缩短。

慢性子宫内膜炎:炎症导致内膜修复延迟,易出现频繁出血。

3. 外部因素

药物影响:长期使用抗凝药、激素类药物或紧急避孕药可能干扰周期。

生活方式:长期熬夜、过度节食或剧烈运动可导致激素分泌紊乱。

心理压力:情绪焦虑或抑郁通过影响下丘脑功能,间接缩短周期。

三、周期过短的健康风险与症状识别

1. 直接健康影响

贫血风险:频繁出血可能导致铁元素流失,引发头晕、乏力等症状。

生育力下降:周期过短常伴随卵泡发育不良或黄体功能不足,增加不孕或流产风险。

生活质量下降:反复经期不适(如痛经、腹胀)可能影响日常活动。

2. 需警惕的“危险信号”

若出现以下情况,建议及时就医:

经期持续超过7天,或单日经血量浸透≥8片卫生巾。

非经期出血、后出血或绝经后再次出血。

伴随剧烈腹痛、发热或体重骤降。

四、诊断与应对:科学干预指南

1. 居家自测与记录

基础体温监测:排卵后体温上升0.3-0.5℃,若高温期短于11天,提示黄体功能不足。

月经日记:记录周期长度、经量及伴随症状,帮助医生判断模式。

2. 医学检查项目

激素六项检测:月经第2-3天抽血查FSH、LH、E2等,评估卵巢功能。

超声检查:观察子宫内膜厚度、卵泡发育及有无器质性病变。

甲状腺功能筛查:排除甲亢或甲减的影响。

3. 治疗方案选择

激素调节:黄体功能不全者可补充黄体酮;卵巢储备下降者可考虑雌孕激素周期疗法。

手术治疗:子宫肌瘤或息肉需根据大小及症状决定是否切除。

生活方式干预:均衡饮食(增加铁、维生素B12摄入)、规律运动及冥想减压有助于恢复周期。

五、特殊人群注意事项

备孕女性:周期缩短可能提示排卵障碍,建议尽早进行生育力评估。

围绝经期女性:40岁后周期逐渐缩短属正常,但突然频发需排除子宫内膜病变。

青少年女性:初潮后2-3年内周期不规律无需过度干预,持续缩短需排查先天性疾病。

六、预防与日常管理

1. 饮食建议:多摄入动物肝脏、红肉等补铁食物,避免生冷辛辣。

2. 运动原则:每周150分钟中等强度运动(如快走、瑜伽),避免经期剧烈运动。

3. 心理调适:通过正念冥想或心理咨询缓解压力,维持激素平衡。

周期异常≠疾病,但需科学应对

月经周期20天可能是身体发出的“预警信号”,也可能是短暂波动。关键在于观察伴随症状、记录周期规律,并在必要时寻求专业诊断。通过科学干预与生活调整,多数女性可恢复规律周期,守护生殖健康与生活质量。

> 小贴士:若您发现周期异常,可先通过“月经日记”记录3个月的数据,再携带记录就诊,帮助医生快速判断病因。