新生儿如同一颗刚刚萌芽的生命种子,需要以精确的养分灌溉才能茁壮成长。在生命最初的1000天里,科学喂养不仅关乎当下的营养摄入,更影响着孩子未来的代谢模式与健康基础。由于新生儿胃容量仅5-7ml且消化系统尚未成熟,精确掌握喂养规律成为每个家庭的必修课。

一、阶段化喂养指南:从樱桃到鸡蛋的胃容量演变

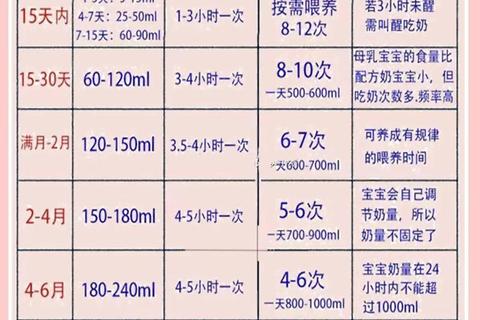

0-7日龄:出生初期胃容量如樱桃大小,母乳喂养需每日8-12次,单次5-15ml。此时初乳的免疫球蛋白含量是成熟乳的20倍,建议通过肌肤接触促进泌乳,即使未明显吸出乳汁也需坚持喂养刺激。配方奶喂养需严格按刻度冲调,避免过浓损伤肠胃。

8-30日龄:胃容量增至草莓大小(22-27ml),单次奶量提升至60-90ml。此阶段需警惕"黄昏闹"现象,可能与肠胀气相关,可采用飞机抱配合腹部按摩缓解。母乳喂养可延至单侧15分钟以上,确保后乳脂肪摄入。

1-3月龄:胃容量接近桃子(60-120ml),喂养间隔延长至3小时。此时婴儿开始形成昼夜节律,建议通过光线调节帮助建立生物钟,如白天维持自然光环境,夜间使用红光夜灯。配方奶总量控制在600-800ml/日,过量可能引发代谢负担。

二、喂养量精准判断:从生理信号到数据模型

短期观察指标:

长期监测工具:

三、特殊场景应对策略

母乳不足的三大干预:

1. 泌乳刺激:产后72小时内每2小时哺乳1次,配合电动吸奶器双重刺激

2. 气血补充:增加红肉、动物肝脏摄入,避免单一汤水补充造成水肿

3. 心理调节:皮质醇水平升高可抑制催产素,建议采用478呼吸法缓解焦虑

配方奶喂养的五个细节:

四、风险预警与医疗介入指征

需立即就医的情况:

家庭护理可处理的问题:

五、喂养方式差异化管理

母乳与配方奶的昼夜分配:

早产儿喂养要点:

生命早期的喂养如同一场精密编排的交响乐,需要根据婴儿的生理反馈实时调整节奏。建议家长每周记录喂养日志,包括喂养时间、奶量、排泄情况及行为反应,在儿保检查时携带此记录本,帮助医生精准判断发育状况。记住,每个婴儿都是独特的个体,标准化数据是参考而非教条,当喂养方案与婴儿需求产生冲突时,永远以婴儿的舒适度为优先考量。