输卵管堵塞自查指南:症状识别与医学检测方法

19429202025-04-08健康指南7 浏览

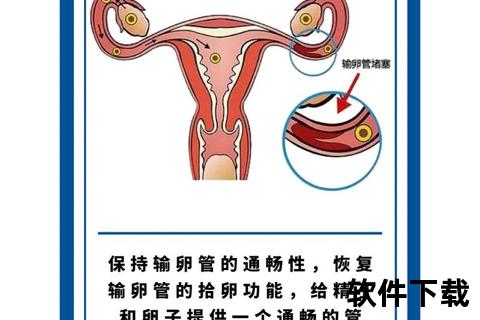

输卵管是女性生育的“生命通道”,承担着运送卵子、促成精卵结合及受精卵着床的重要任务。由于炎症、感染或手术等因素,输卵管可能发生堵塞,导致不孕或宫外孕风险增加。据统计,约30%-40%的女性不孕症与输卵管问题相关。本文将从症状识别、医学检测及预防治疗等角度,为读者提供科学、实用的指南。

一、输卵管堵塞的常见症状

输卵管堵塞初期可能无明显症状,但随着病情发展,身体会发出以下警示信号:

1. 月经异常

经期紊乱:周期缩短(如25天内来潮)、经量增多或经期延长,可能与输卵管炎症波及卵巢功能有关。

痛经加重:月经前一周开始下腹坠胀或疼痛,且疼痛随经期临近逐渐加剧,可能因盆腔充血引发。

2. 腹部不适

下腹隐痛或坠胀:单侧或双侧小腹持续性隐痛,劳累或后加重。

腰骶酸痛:部分患者伴随腰背部酸胀感,尤其在久坐或站立后明显。

3. 生殖系统异常表现

白带异常:分泌物量增多、颜色浑浊(黄绿色)、质地粘稠或伴有异味,提示可能存在输卵管或盆腔感染。

疼痛:深度时下腹疼痛,可能与输卵管粘连或扭曲有关。

4. 其他关联症状

尿频尿急:若炎症波及膀胱,可能引发尿道刺激症状。

久备不孕:规律性生活未避孕1年以上未孕,需警惕输卵管堵塞。

特殊人群注意:

宫外孕史女性:既往宫外孕可能提示输卵管功能异常,再次妊娠前建议筛查。

反复流产患者:流产操作可能引发上行感染,增加输卵管粘连风险。

二、民间自测方法的科学性与局限性

网络上流传多种“自测输卵管通畅性”的方法,但需谨慎对待其可靠性:

1. 民间方法的常见误区

小手指夹角法:传言通过小指与无名指夹角判断通畅性,实际无解剖学依据。

穴位按压法:如关元穴跳动与否,缺乏临床验证。

触摸脂肪颗粒:大腿内侧脂肪颗粒与输卵管堵塞无直接关联。

2. 可参考的观察性自测

尽管无法替代医学检查,以下症状组合可作为就医提示:

痛经+月经紊乱+疼痛

下腹隐痛+白带异常+久备不孕

注意:约20%-30%的输卵管堵塞患者无症状,仅通过体检发现。

三、医学检测方法:精准诊断的关键

1. 影像学检查

子宫输卵管造影(HSG)

原理:向宫腔注入造影剂,通过X光观察显影形态,判断堵塞部位及程度。

优势:准确率80%-90%,兼具轻微疏通作用,检查后3个月妊娠率可能提升。

适用人群:初筛输卵管问题,评估宫腔形态。

超声造影

原理:生理盐水或超声造影剂辅助下观察输卵管显影。

优势:无辐射,可重复操作,但无法区分单/双侧堵塞。

2. 内窥镜技术

腹腔镜检查

原理:全身下通过腹腔镜直接观察输卵管及盆腔粘连情况,可同步治疗。

优势:诊断金标准,准确率接近100%,适用于复杂病例。

适用人群:造影提示异常或合并子宫内膜异位症者。

宫腔镜联合检查

原理:宫腔镜评估宫腔环境,联合通液术检测输卵管通畅性。

3. 其他辅助检查

血液检查:检测C反应蛋白、白细胞等炎症指标,辅助判断感染状态。

病原体筛查:如衣原体、淋球菌检测,明确感染性病因。

四、治疗与预防:科学应对策略

1. 治疗方法选择

药物调理:针对轻度炎症或通而不畅,采用抗生素+活血化瘀中药(如妇炎丸)。

介入疏通:

导丝介入术:适用于近端堵塞,通过导管疏通。

腹腔镜手术:松解粘连、修复伞端,适用于远端堵塞或积水。

试管婴儿:双侧严重堵塞或术后1年未孕者的优选方案。

2. 日常预防措施

卫生管理:避免经期性行为,每日清洁外阴,减少感染风险。

炎症控制:及时治疗炎、盆腔炎,防止上行感染。

减少宫腔操作:避免频繁人流,降低医源性损伤。

3. 高危人群筛查建议

备孕1年未孕者

有盆腔手术或感染史者

曾患宫外孕或子宫内膜异位症者

五、总结与行动建议

输卵管堵塞的早期识别需结合症状观察与医学检查。若出现持续性下腹痛、月经异常或不孕,应及时就医,避免盲目依赖自测方法。诊断明确后,根据堵塞程度选择药物、手术或辅助生殖技术,并重视术后护理与定期复查。

关键行动点:

1. 症状持续1个月以上→妇科门诊初筛。

2. 造影检查提示堵塞→结合腹腔镜明确诊断。

3. 术后6-12个月未孕→考虑试管婴儿。

通过科学管理,多数输卵管问题可得到有效干预,为自然妊娠或辅助生殖争取机会。