月经不调是困扰许多女性的常见问题,当医生建议服用避孕药时,不少人会产生疑惑:这药不是用来避孕的吗?事实上,现代医学已将短效口服避孕药发展为调节月经的“多面手”。本文从科学视角解析其作用机制及临床应用,帮助读者正确认知这一治疗方案。

一、避孕药调节月经的核心机制

短效避孕药(COC)通过模拟人体自然激素周期,精准调控生殖内分泌系统。其核心作用包括:

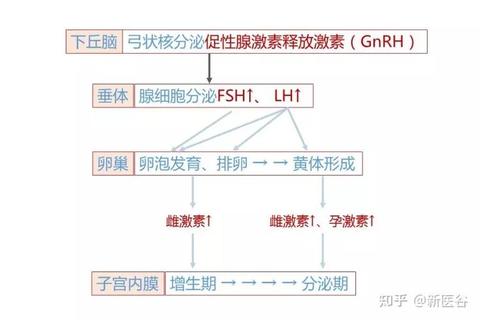

1. 抑制卵巢排卵:药物中的雌激素和孕激素通过负反馈机制,抑制下丘脑-垂体轴功能,使卵巢进入“休眠”状态,减少异常激素分泌。

2. 重塑子宫内膜:降低内膜厚度至0.8-1.2mm(正常经期内膜约10-14mm),减少经血量和前列腺素生成,从而缓解痛经。

3. 调节激素平衡:对高雄激素患者(如多囊卵巢综合征),可降低游离睾酮水平达50%,改善痤疮和多毛症状。

临床数据显示,规律使用COC可使月经周期控制有效率超过90%,痛经缓解率达75%以上。

二、四大典型适应症的临床应用

1. 异常子宫出血

适用于周期紊乱(<21天或>35天)、经量异常(>80ml/周期)患者。通过周期药21天+停药7天的方案,使内膜规律性脱落,重建正常周期。研究显示,持续用药3个月后,85%患者恢复正常月经模式。

2. 子宫内膜异位症

COC通过抑制异位内膜增殖,可使病灶体积缩小40%-60%。建议长期用药(6-12个月)降低复发风险,疼痛缓解效果与促性腺激素释放激素激动剂相当,但副作用更小。

3. 多囊卵巢综合征(PCOS)

针对月经稀发、高雄症状,COC可同步实现:

4. 围手术期管理

人工流产后立即服用COC,可使术后出血时间缩短至3-5天(自然恢复需7-14天),并降低宫腔粘连发生率。

三、科学用药的关键要点

▶ 用药方案选择

▶ 特殊人群注意事项

| 人群类型 | 用药建议 |

|||

| 青少年(<18岁) | 可作为原发性痛经一线治疗,不影响骨骼发育 |

| 哺乳期女性 | 产后6周后可使用仅含孕激素的避孕药 |

| 吸烟者(≥35岁) | 绝对禁忌,血栓风险增加3倍 |

▶ 常见副作用应对

四、认知误区与真相解读

误区1:“吃避孕药会致癌”

事实:COC使卵巢癌风险降低40%、子宫内膜癌风险降低50%,虽可能轻微增加乳腺癌风险(<1/1000),但定期乳腺筛查即可防控。

误区2:“停药后难怀孕”

数据反驳:95%女性在停药3个月内恢复排卵,生育保护作用体现在降低异位妊娠和盆腔炎风险。

误区3:“会使月经永久紊乱”

机制澄清:药物引起的月经改变为可逆性,停药后1-2个周期即可恢复自主月经。

五、患者自我管理指南

1. 症状日记:记录出血起止时间、疼痛程度(1-10分)、经量(卫生巾更换频率),复诊时提供可视化数据

2. 紧急处理:突发大量出血时,立即服用2片COC并卧床,2小时内未缓解需急诊

3. 定期监测:每年进行乳腺超声、宫颈癌筛查(TCT/HPV),尤其长期服药者

短效避孕药作为月经调控的“生物调节器”,其价值已远超避孕范畴。理解其科学机制,掌握个体化用药方案,女性可更从容地管理生殖健康。当出现月经异常时,建议尽早就医评估,让专业医生为您制定精准的激素调控策略。