新生儿脓疱疹是一种由细菌感染引发的急性化脓性皮肤病,常见于出生后4至10天的婴儿,尤其在湿热季节高发。由于新生儿皮肤屏障功能尚未完善,免疫系统较弱,感染后可能迅速扩散并引发严重并发症。本文将从症状识别、病因分析、家庭护理及预防措施等方面,为家长提供科学指导。

一、症状识别:警惕皮肤异常与全身反应

新生儿脓疱疹的早期症状容易被误认为普通皮疹或蚊虫叮咬,但若未及时处理,可能迅速恶化。以下是需重点关注的临床表现:

1. 皮肤症状

2. 全身反应

何时就医?

若出现以下情况,需立即送医:

二、病因与传播途径:为何新生儿易感染?

新生儿脓疱疹主要由金黄色葡萄球菌或溶血性链球菌感染引起,传播途径包括:

1. 直接接触:医护人员、家属的手部未彻底清洁,或接触感染者皮肤。

2. 间接传播:使用污染的衣物、毛巾、尿布等物品。

3. 环境因素:湿热环境促使细菌繁殖,塑料布包裹、过度出汗等加剧皮肤浸渍。

高危因素:早产儿、低体重儿、皮肤破损(如湿疹或尿布疹)的婴儿更易感染。

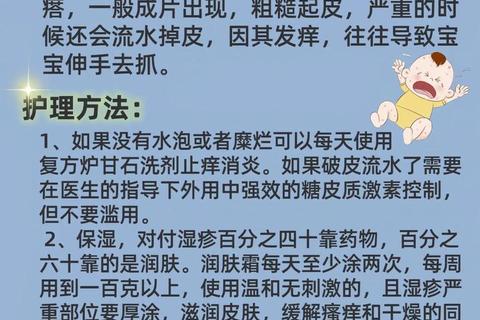

三、家庭护理:科学处理与日常防护

家庭护理的核心是控制感染、促进愈合并防止扩散。以下步骤需严格遵循:

1. 局部处理

2. 皮肤清洁

3. 衣物与环境

4. 隔离与防护

禁忌行为:

四、医疗干预:何时需要抗生素?

轻症可通过局部护理自愈,但以下情况需医生介入:

1. 口服或注射抗生素:如头孢类、青霉素(需皮试),疗程通常5~7天。

2. 支持治疗:严重感染需静脉补液或输注免疫球蛋白。

治疗期间观察要点:

五、预防措施:降低感染风险

1. 母婴卫生

2. 日常防护

3. 环境管理

特殊人群注意:

六、总结与行动建议

新生儿脓疱疹虽常见,但通过科学护理和及时干预可有效控制。家长需做到:

1. 建立观察日记:每日记录皮肤变化、体温及喂养情况。

2. 准备应急包:含无菌棉签、酒精、抗生素软膏和体温计。

3. 定期复查:即使症状消退,也需在1周后复查以确保无复发。

关键提醒:脓疱疹的传染期可持续至结痂后1周,期间避免外出或接触其他婴儿。

通过以上措施,家长可为新生儿筑起健康防线,降低感染风险。若对病情判断存疑,切勿自行用药,及时寻求专业医疗帮助才是最佳选择。

(本文参考医学指南及临床实践,内容客观中立,适用于普通家庭。具体治疗方案请以医生诊断为准。)

参考依据: