新生儿黄疸是宝宝出生后最常见的健康问题之一,约60%的足月儿和80%的早产儿会出现不同程度的皮肤黄染。这种现象源于新生儿体内胆红素代谢的特殊性,但如何区分正常与异常,却让许多家长焦虑不已。本文将从科学角度解析黄疸的成因、诊断标准及应对策略,帮助父母从容应对这一特殊阶段。

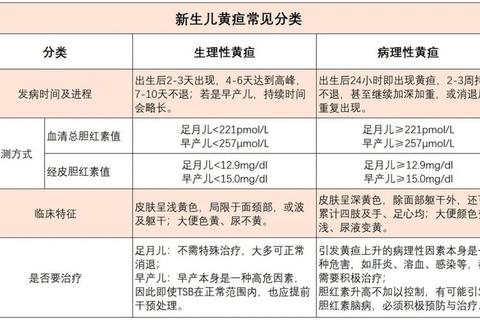

一、新生儿黄疸的形成机制与分类

胆红素是红细胞分解后的代谢产物。新生儿出生后,原本在母体内代偿增多的红细胞会加速破坏,产生大量胆红素。由于肝脏功能尚未成熟,胆红素无法快速代谢,便会在皮肤、黏膜等部位沉积,形成肉眼可见的黄疸。

根据发病机制,黄疸分为三类:

1. 生理性黄疸:出生后2-3天出现,4-5天达峰,7-10天消退,胆红素值在安全范围内。

2. 病理性黄疸:出生24小时内出现、数值超标或持续不退,需警惕溶血、感染等疾病。

3. 母乳性黄疸:纯母乳喂养的婴儿可能出现持续黄疸,但排除其他病因后多无需停母乳。

二、黄疸正常值范围:足月儿与早产儿标准对比

1. 足月儿(≥37周)黄疸参考值

2. 早产儿(<37周)黄疸参考值

特殊提示:早产儿因肝脏功能更弱,需更密切监测。若出生体重<2500g,黄疸干预阈值可能下调。

三、黄疸数值的动态变化与监测方法

1. 每日黄疸值变化规律

| 出生天数 | 足月儿TSB(mg/dl) | 早产儿TSB(mg/dl) |

|-|--|--|

| 1 | ≤5 | ≤5 |

| 2-3 | ≤9 | ≤9 |

| 4-5 | ≤12.9 | ≤15 |

| 6-7 | ≤12.5 | ≤14 |

| 8-15 | ≤9 | ≤12 |

| 15-30 | ≤5 | ≤8 |

(数据来源:多机构临床指南)

2. 居家监测技巧

四、病理性黄疸的预警信号与诊断流程

出现以下情况需立即就医:

✅ 出生24小时内出现黄疸

✅ 每日TSB上升>5mg/dl或每小时>0.5mg/dl

✅ 伴随发热、拒奶、抽搐等异常症状

✅ 大便呈白陶土色或尿液深黄

诊断流程:

1. 实验室检查:血清胆红素测定、血型鉴定、Coombs试验

2. 影像学检查:腹部超声排除胆道闭锁

3. 动态评估:采用AAP小时胆红素曲线图判断风险等级

五、分级干预策略与家庭护理要点

1. 光疗标准

| 出生小时 | 足月儿干预值(mg/dl) | 早产儿干预值(mg/dl) |

|-|--|--|

| <24 | ≥8 | ≥7 |

| 24-48 | ≥11 | ≥10 |

| >48 | ≥15 | ≥13 |

(基于2022年AAP最新指南)

2. 家庭护理核心措施

六、常见误区与科学应对

1. “喝葡萄糖水退黄”:无证据支持,反可能影响喂养

2. “黄疸必须停母乳”:仅严重母乳性黄疸需暂停3天,恢复后仍可继续哺乳

3. “晒太阳可替代光疗”:日光中蓝光波段不足,重度黄疸仍需专业治疗

七、何时需要紧急就医?

若宝宝出现以下症状,提示可能发生胆红素脑病:

⚠️ 肌张力异常(肢体僵硬或松软)

⚠️ 尖声哭闹、角弓反张

⚠️ 嗜睡与烦躁交替出现

新生儿黄疸的管理需要科学监测与适度干预。记住“三早原则”:早开奶促进排泄、早识别异常信号、早介入专业治疗。通过家庭护理与医疗支持的结合,绝大多数黄疸宝宝都能平稳度过这一特殊时期。当不确定时,请及时咨询儿科医生——宁可谨慎,切勿延误。