在养育新生儿的过程中,许多家长都会遇到宝宝出现腹胀、腹泻、肠绞痛等肠道问题。面对这些状况,益生菌常被推荐为"肠道救星",但关于其安全性的争议始终存在:早产儿使用益生菌是否会导致感染?长期补充是否影响肠道菌群自我调节?这些问题困扰着无数新手父母。

一、新生儿肠道菌群的独特生态

新生儿的肠道在出生时接近无菌状态,随着母乳喂养和环境接触,逐步建立以双歧杆菌为主的菌群结构。这种菌群在出生后1000天内快速发育,参与免疫系统成熟、营养吸收和代谢调节。研究显示,母乳喂养儿的双歧杆菌占比可达90%,而剖宫产或配方奶喂养的婴儿菌群多样性显著降低。

当出现以下症状时,提示肠道菌群可能失衡:

此时在医生指导下补充特定益生菌,可帮助重建肠道微生态平衡。

二、益生菌的作用机制与适用场景

益生菌通过分泌有机酸、竞争性抑制病原菌、增强肠黏膜屏障等多途径发挥作用。对新生儿具有三大核心价值:

1. 缓解功能性胃肠问题

2. 调节免疫应答

3. 特殊医疗场景应用

三、安全性风险的多维度解析

虽然国家卫健委批准了14种婴幼儿适用菌株,但使用不当仍存在隐患:

| 风险类型 | 具体表现 | 高危人群 | 预防措施 |

||-|--|-|

| 感染风险 | 菌血症、败血症 | 早产儿、免疫缺陷儿 | 严格遵医嘱选择菌株 |

| 代谢紊乱 | D-乳酸酸中毒 | 肠道屏障受损患儿 | 避免长期大剂量使用 |

| 菌群依赖性 | 停用后肠道功能紊乱 | 连续使用超过3个月者 | 采用间歇补充法 |

| 制剂相关风险 | 添加剂引发过敏 | 过敏体质婴儿 | 选择无麸质、无乳糖配方 |

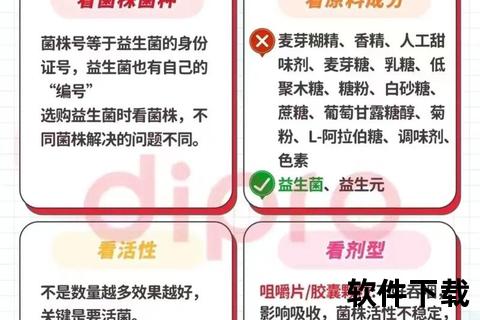

四、科学选择产品的六大准则

1. 菌株合规性

首选国家卫健委《可用于婴幼儿食品的菌种名单》中的菌株,如乳双歧杆菌HN019、鼠李糖乳杆菌LGG等。避免含动物源菌株的产品。

2. 活菌保障体系

3. 配方纯净度

警惕含甘露糖醇、菊粉等争议成分,优选添加母乳低聚糖(HMOs)或低聚半乳糖等益生元的配方。

4. 临床验证背书

如合生元益生菌含的婴儿双歧杆菌R0033,具有改善湿疹的临床试验数据;森永乳业BB536菌株拥有40年应用历史。

5. 剂型适配性

避免咀嚼片、胶囊等吞咽风险剂型。

6. 生产企业资质

选择通过HACCP认证、具备药品级生产标准的企业,如某些医院同款益生菌制剂。

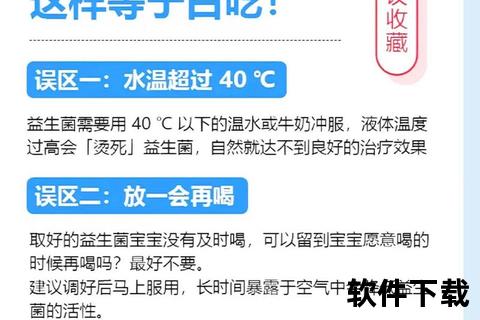

五、精准使用指南与误区澄清

正确服用要点:

常见认知误区纠正:

事实:仅作为辅助手段,严重感染需抗生素治疗

事实:3-5种协同菌株即可,过多可能引发竞争抑制

事实:建议症状缓解后继续服用1-2周巩固

六、特殊人群的补充策略

1. 早产儿群体

需选择不含乳酸杆菌的制剂,临床常用布拉氏酵母菌CNCM I-745,可降低NEC风险但需密切监测感染指标。

2. 剖宫产婴儿

出生后前3个月补充动物双歧杆菌BB-12,补偿产道菌群缺失。

3. 过敏高风险儿

母亲孕期最后1个月及哺乳期补充鼠李糖乳杆菌LGG,婴儿6月龄起补充。

七、家长行动指南

1. 就医判断标准

2. 家庭护理技巧

3. 自然调节方案

随着微生物组学的发展,未来可能出现基于基因检测的个性化益生菌方案。但目前家长仍需保持理性认知:益生菌是调节工具而非万能药,科学使用的核心在于"对症选菌、精准补充"。当宝宝出现健康问题时,专业儿科医生的个体化指导永远是不可替代的。