产后月经恢复是每位妈妈都会经历的生理过程,但它的到来时间却像一位“任性的访客”——有人满月即至,有人哺乳期结束才姗姗来迟。这种个体差异常让新手妈妈陷入困惑:究竟怎样的恢复节奏是正常的?哪些信号需要警惕?本文将用科学视角解析这一过程。

一、产后月经恢复的常见模式

产后首次月经(医学称“月经复潮”)并非真正的月经周期重启,而是卵巢功能逐渐恢复的标志。其时间跨度可从产后6周持续至哺乳结束后3-6个月。

1. 非哺乳妈妈:通常在产后6-10周恢复,约90%在12周内完成复潮。若超过3个月未恢复需排查子宫粘连、内分泌异常等问题。

2. 哺乳妈妈:受泌乳素抑制影响,月经复潮普遍延迟至产后4-12个月。纯母乳喂养者中,约15%可能持续闭经至哺乳结束。

值得注意的现象是:

二、影响恢复的五大核心因素

1. 哺乳方式与频率

哺乳时婴儿吸吮刺激会促使垂体分泌泌乳素,该激素直接抑制促性腺激素释放,形成生理性闭经。每日哺乳超过8次、夜间持续哺乳者,月经复潮时间平均比非哺乳者晚4个月。混合喂养或添加辅食后,抑制效应减弱,月经可能提前恢复。

2. 分娩创伤程度

剖宫产造成的子宫切口愈合不良、瘢痕憩室等问题,可能引发经期延长(超过7天)或经间期出血。研究显示,剖宫产女性经量异常发生率比顺产者高2.3倍。而顺产中严重会阴撕裂(Ⅲ-Ⅳ度)可能影响盆底肌肉功能,间接干扰卵巢血供。

3. 激素水平波动

产后雌激素、孕激素断崖式下降,需6-8周恢复基线水平。哺乳妈妈因持续高泌乳素状态,雌激素水平可能长期低于正常值,导致子宫内膜增生不足,出现经量减少(少于20ml)或点滴出血。

4. 营养与代谢状态

产后贫血(血红蛋白<110g/L)会延缓子宫内膜修复;维生素D缺乏(<20ng/mL)可能干扰卵泡发育;而BMI≥28的肥胖者,脂肪细胞中芳香化酶过度活跃,可能引发无排卵性月经。

5. 心理与生活方式

长期睡眠剥夺(如夜间哺乳3次以上)会导致皮质醇水平升高,抑制促黄体生成素分泌。调查显示,产后抑郁女性月经紊乱风险增加1.8倍。

三、需要警惕的异常信号

当出现以下情况时,建议在72小时内就医:

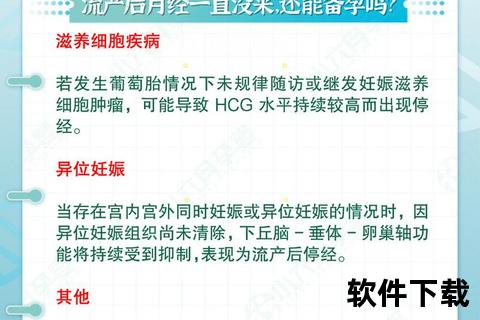

特殊案例警示:

四、促进恢复的实用策略

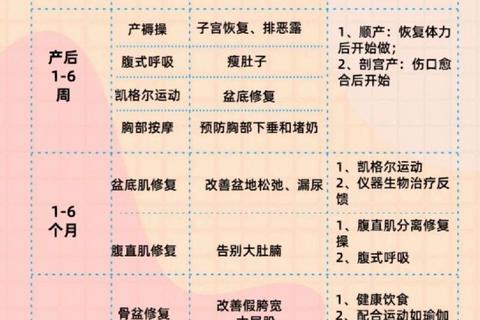

阶段调理建议

生活方式干预

医疗介入时机

五、误区澄清与特别提醒

1. 哺乳期避孕误区:

即使月经未恢复,产后6周起需采取避孕措施。哺乳期首选屏障避孕(避孕套有效率98%),避免服用雌激素类避孕药影响泌乳。

2. 痛经变化解读:

原发性痛经(无器质病变)者中,约30%顺产后痛感减轻,因宫颈管扩张改善经血排出;但剖宫产可能因瘢痕神经痛加重不适。

3. 哺乳与月经的平衡:

月经期乳汁钠含量暂时升高,可能使乳汁味道微咸,但营养价值不变。建议增加哺乳频率(每2小时1次)维持奶量。

产后月经恢复是身体发出的“健康晴雨表”,既要尊重个体差异,也要学会识别预警信号。通过科学管理营养、作息与心理状态,大多数妈妈能在产后一年内建立稳定周期。当异常迹象持续时,及时寻求专业妇科医生帮助,才能守护这份特殊的“生理密码”。