子宫内膜是胚胎着床的“土壤”,其厚度与健康状态直接影响妊娠成功率。许多女性在备孕或妇科检查中发现子宫内膜薄,引发担忧。本文将从科学角度解析内膜薄的成因、诊断及改善方法,并提供实用建议。

一、子宫内膜薄的定义与症状

子宫内膜厚度随月经周期波动:

若在卵泡成熟期或排卵前,内膜厚度持续低于7 mm,则定义为“薄型子宫内膜”。常见症状包括:

二、六大核心成因与科学解析

1. 激素失衡:雌激素不足与代谢异常

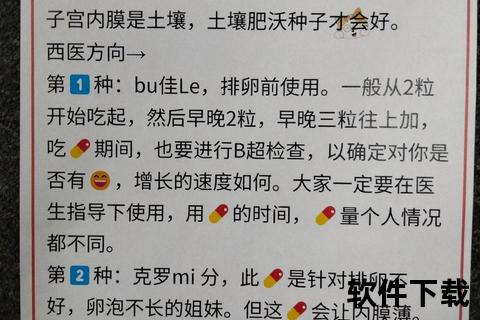

雌激素是内膜增生的主要驱动力。若卵巢功能减退(如早衰、多囊卵巢综合征)或卵泡发育不良,导致雌激素分泌不足,内膜无法正常增厚。长期口服避孕药或促排卵药物(如氯米芬)可能抑制雌激素受体活性,间接导致内膜薄。

改善方向:

2. 机械性损伤:宫腔操作与粘连

频繁人工流产、刮宫或宫腔手术(如肌瘤切除)可能损伤内膜基底层,造成不可逆的纤维化或粘连,导致内膜修复障碍。此类患者常伴随月经量锐减或闭经。

改善方向:

3. 血供不足:微循环障碍

子宫内膜生长依赖充足的血流供应。高雌激素水平、血栓倾向或慢性疾病(如高血压、糖尿病)可导致子宫动脉阻力升高,血流减少,内膜营养供给不足。

改善方向:

4. 慢性炎症与免疫失衡

子宫内膜炎、子宫内膜异位症或代谢性疾病(如胰岛素抵抗)可引发局部炎症反应,干扰内膜细胞分化与血管生成。长期炎症状态可能诱发免疫异常,降低胚胎容受性。

改善方向:

5. 年龄与卵巢功能衰退

35岁以上女性卵巢储备下降,雌激素分泌减少,内膜自然变薄。更年期后,内膜厚度通常小于5 mm,属生理性变化。

改善方向:

6. 其他因素

三、诊断与个体化治疗策略

诊断流程

1. 病史采集:重点询问流产史、手术史及月经模式。

2. 影像学检查:经超声(评估内膜厚度及形态)、宫腔镜(排查粘连或息肉)。

3. 激素检测:卵泡期雌激素(E2)、黄体期孕酮(P)水平测定。

4. 免疫与代谢筛查:包括抗磷脂抗体、甲状腺功能、血糖及胰岛素抵抗指数。

治疗原则

四、日常调理与预防建议

1. 饮食调整:

2. 运动管理:

3. 心理调节:

4. 高危人群预防:

五、何时需就医?

出现以下情况应及时就诊:

子宫内膜薄并非不可逆转。通过科学评估病因、个体化治疗及长期调理,多数患者可显著改善内膜状态。备孕女性需保持信心,在医生指导下制定方案,同时关注身心整体健康,为孕育新生命奠定坚实基础。