新生儿离开母体后,面对陌生环境的声光刺激和触觉变化,神经系统尚未发育完善,易因外界干扰产生受惊反应。数据显示,约80%的新生儿在出生后3个月内会因惊跳反射或环境刺激出现哭闹、睡眠中断等问题,若处理不当可能影响其情绪稳定和长期安全感建立。作为新手父母,科学识别症状、掌握安抚技巧并提前规避风险,是帮助宝宝平稳度过这一阶段的必修课。

一、新生儿受惊的核心表现与识别

1. 生理性惊跳反射

新生儿在入睡或清醒时,常因突然的声音或动作出现“双臂张开→快速收回”的惊跳反射(Moro反射),这是正常神经发育现象,通常在4-6个月消退。但若伴随以下症状需警惕:

2. 情绪与行为异常

3. 需就医的警示信号

若宝宝出现发热、呕吐、呼吸急促或持续24小时以上萎靡不振,需立即就医排除肠绞痛、脑膜炎等疾病。

二、受惊的五大诱因与科学解析

1. 感官刺激过载

2. 安全感知缺失

胎儿期被子宫包裹的触觉记忆与出生后的“无边界感”形成落差,襁褓过松或睡眠环境动荡(如推车移动中入睡)会加剧不安。

3. 强制性互动

强行洗澡、被陌生人搂抱等违背宝宝意愿的行为,会激活“战逃反应”。

4. 营养缺乏

缺钙导致神经兴奋性增高,表现为易惊、枕秃,需结合维生素D3补充。

5. 代际护理差异

老人迷信“叫魂”“戴红绳”等做法可能延误科学干预,需温和沟通并引导关注生理需求。

三、四步安抚法:从急救到长期调节

(一)紧急情况下的黄金5分钟

1. 触觉优先:立即环抱宝宝,一手托臀一手轻抚背部,指尖沿脊柱从颈部至尾椎缓慢画圈。

2. 声音干预:用低频哼唱(如“哦~哦~”)覆盖环境噪音,音调需低于正常说话声。

3. 视野重置:将宝宝转为“飞机抱”(面部向下趴于前臂)或竖抱,通过视角变化转移注意力。

4. 温度舒缓:用38-40℃温毛巾敷于腹部,模拟子宫内温暖环境。

(二)睡眠安抚策略

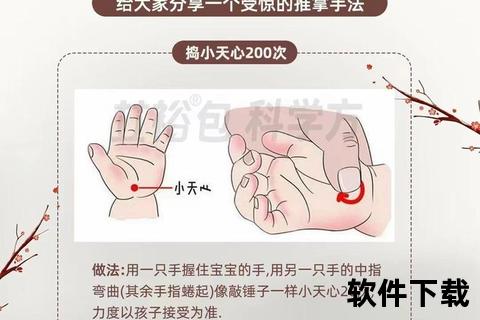

(三)饮食与按摩调节

(四)长期安全感构建

四、预防措施:从环境到行为的全面防护

1. 环境改造要点

2. 互动禁忌清单

3. 用品选择指南

4. 营养强化方案

五、特殊场景处理与就医指征

1. 疫苗接种后哭闹

2. 外出防护要点

3. 必须就医的情况

建立“安全基地”的养育哲学

理解新生儿受惊的本质是神经系统发育的必经之路,父母的从容应对比任何技巧更重要。记住“3S原则”——Swaddle(包裹)、Side/Stomach position(侧卧)、Shush(嘘声),这些源于进化本能的安抚方式,能帮助宝宝重建对世界的信任。当不确定如何操作时,请回归最原始的方法:温暖的怀抱、规律的呼吸和轻柔的抚摸——这是人类婴儿跨越百万年进化史依然奏效的终极安全感来源。