月经不调调理治疗指南:中医辨证与生活方式干预方案

19429202025-03-26健康指南15 浏览

月经是女性健康的晴雨表,其周期、经量、经色的变化往往反映着体内气血与脏腑功能的平衡状态。现代女性因工作压力、作息紊乱、情绪波动等因素,月经不调的发生率逐年上升。中医认为,月经不调并非孤立症状,而是气血失调、脏腑功能异常的外在表现。本文从中医辨证与生活方式干预角度,提供科学且实用的调理方案。

一、月经不调的核心表现与病因

月经不调主要表现为周期异常(提前、延后或不规律)、经量异常(过多或过少)、经期延长或缩短,以及伴随痛经、血块、腰酸等症状。中医将其病因归结为以下三类:

1. 气血失衡:气滞、血瘀、血热或气血虚弱,导致冲任二脉失调。

2. 脏腑功能失常:肝郁、脾虚、肾虚等影响气血生成与运行。

3. 外邪与生活方式:寒邪侵袭、饮食生冷、情绪压抑或过度劳累。

例如,长期熬夜可耗伤肝血,导致月经量少;情绪焦虑易引发肝气郁结,表现为经前胀痛;而贪食冷饮则可能引起寒凝血瘀,出现经血色暗、痛经加重。

二、中医辨证分型与针对性治疗

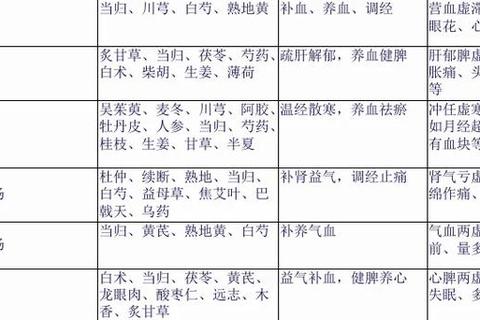

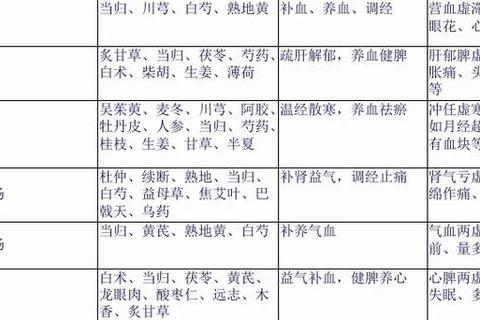

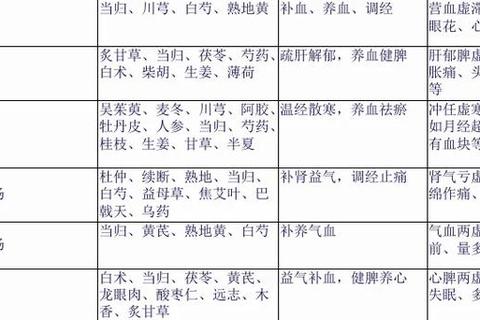

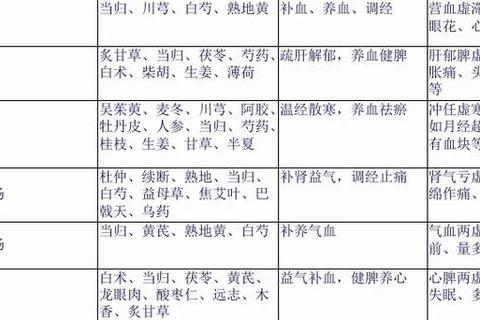

中医强调“辨证施治”,根据个体差异将月经不调分为以下证型,并制定个性化方案:

1. 肝气郁滞型

典型症状:经前胀痛、情绪烦躁、经期不定、经血色暗有块。

治疗原则:疏肝解郁,理气调经。

推荐方剂:逍遥散加减(柴胡、当归、白芍等)。

辅助疗法:针刺太冲、期门穴;日常饮用玫瑰花茶疏肝。

2. 气血虚弱型

典型症状:经量少、色淡,面色苍白,乏力头晕。

治疗原则:补气养血,健脾益肾。

推荐方剂:归脾汤或八珍汤(人参、白术、熟地黄等)。

食疗建议:当归生姜羊肉汤、红枣桂圆粥。

3. 肾虚型

典型症状:月经周期紊乱、腰膝酸软、畏寒肢冷或潮热盗汗。

治疗原则:补肾填精,调和阴阳。

推荐方剂:固阴煎(熟地黄、山药、枸杞子)或左归丸。

日常调理:艾灸关元、肾俞穴;避免熬夜及过度房劳。

4. 血瘀或血热型

血瘀症状:经血色暗有块、小腹刺痛拒按。

治疗:少腹逐瘀汤(桃仁、红花、川芎),配合针刺血海、地机穴。

血热症状:经量多、色鲜红、口干便秘。

治疗:清经散(牡丹皮、地骨皮),避免辛辣食物。

三、生活方式干预:从根源改善月经健康

1. 饮食调理

忌寒凉:减少冷饮、生冷瓜果,经期可饮用红糖姜茶温经散寒。

补气血:黑芝麻、红枣、枸杞、动物肝脏等富含铁和蛋白质。

分阶段调养:

经后期(月经结束1周):多吃山药、黑豆补肾养血。

排卵期:增加优质蛋白(鱼肉、豆类)促进卵泡发育。

2. 情绪与作息管理

疏解压力:练习瑜伽、冥想或户外散步,避免长期情绪压抑。

规律作息:保证23点前入睡,避免熬夜耗伤肝血。

3. 适度运动与保暖

运动选择:经期避免剧烈运动,可进行散步或温和瑜伽;非经期加强有氧运动(如游泳、慢跑)促进气血循环。

防寒保暖:尤其注意腰腹部保暖,睡前热水泡脚驱寒。

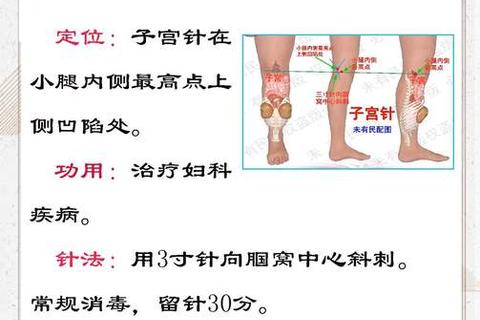

4. 中医外治法

艾灸:针对寒凝血瘀型,艾灸关元、神阙穴,每周2-3次。

穴位按摩:按压三阴交(健脾调经)、合谷穴(理气止痛)。

四、何时需就医?特殊人群注意事项

1. 紧急就医信号

经期持续超过10天或单次出血量骤增(1小时浸透一片卫生巾)。

剧烈腹痛伴发热、晕厥,可能提示宫外孕或妇科炎症。

2. 特殊人群调理

青春期女性:初潮后1-2年周期不规律属正常,若持续紊乱需排查多囊卵巢综合征。

更年期女性:肾精渐亏,可选用二至丸(女贞子、旱莲草)滋阴。

备孕女性:月经不调可能影响排卵,建议监测基础体温并咨询中医调整周期。

五、总结与行动建议

月经不调是身体发出的“失衡信号”,中医通过辨证分型与整体调理,能有效改善症状并预防远期健康风险(如不孕、早衰)。建议女性建立月经健康档案,记录周期、经量及伴随症状,便于早期发现异常。若居家调理3个月未见改善,应及时就诊,结合西医检查(如激素六项、B超)明确病因。

一日养生小贴士:晨起空腹饮用温开水+蜂蜜,促进肠道排毒;睡前按摩小腹(顺时针50圈),帮助气血畅通。

通过中医智慧与科学生活的结合,每位女性都能找回月经的规律,守护内在健康平衡。