新生儿呱呱坠地,每一位父母都渴望用最科学的方式守护这娇嫩的生命。面对哭闹不止的婴儿和刻度精准的奶瓶,无数家庭陷入困惑:究竟该喂多少奶粉?过量喂养可能引发吐奶、胀气,喂养不足又会导致体重增长缓慢。这种两难困境的背后,是新生儿消化系统的特殊性——出生时胃容量仅如樱桃大小,但营养需求却以日均30克体重的速度增长。

一、新生儿奶粉喂养量的科学依据

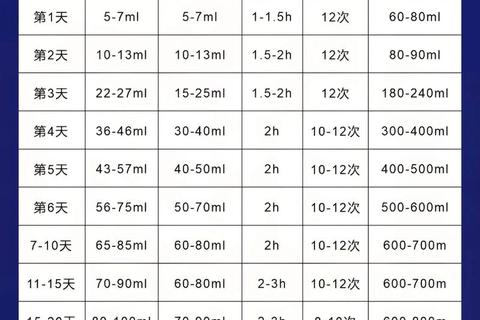

新生儿的胃容量与消化能力呈现动态变化。出生第1天胃容量仅5-7毫升,相当于一颗玻璃弹珠的体积;第3天扩展至22-27毫升,接近核桃大小;满月时可达80-150毫升,但依然需要间隔2-3小时喂养。这种生理特点决定了奶粉喂养必须遵循「少量多次」原则。

体重是计算喂养量的核心参数。国际通行的计算公式为:每日总奶量(ml)= 体重(kg)×(100-150ml)。例如3公斤新生儿每日需300-450ml,通过6-8次喂养完成。但需注意早产儿需采用校正月龄计算,且体重增长应控制在每周150-200克范围内。

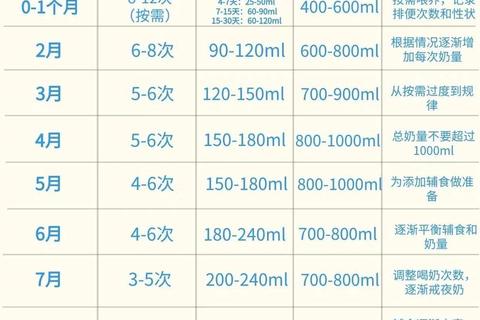

不同月龄的喂养模式呈现阶梯式变化。出生首周每次喂养量从10ml逐步增加至60ml,第二周达80-120ml,满月时可至90-150ml。这种渐进式调整需配合婴儿的吸吮反射强度,当出现连续有效吞咽(每分钟30-40次)时,提示单次喂养量适宜。

二、喂养实践中的关键控制点

精确的奶粉冲调关乎营养吸收与安全。40-50℃水温可最大限度保留营养素活性,先加水后加粉的步骤能确保浓度准确。常见误区包括:摇晃奶瓶产生气泡导致胀气,正确手法应是双手水平搓动奶瓶;用矿泉水冲调可能造成矿物质超标,煮沸后的自来水冷却至适宜温度才是最佳选择。

喂养信号识别需要多维观察。饥饿早期表现为张嘴、转头、吸吮手指,哭闹已是晚期信号。喂养充足的标准包括:每日6-8次小便,尿液呈淡黄色;每月体重增长600克以上;喂养后呈现放松状态,手掌自然张开。若出现喂养后持续哭闹、体重增长不足日均20克,需及时就诊评估。

特殊情况需要特殊处理。吐奶婴儿建议采用45度角抱姿,喂养后保持竖立拍嗝15分钟;腹泻时可暂时改用低乳糖配方奶,并按标准浓度的2/3冲调;过敏体质婴儿需在医生指导下使用深度水解蛋白奶粉。值得关注的是,约30%的喂养困难实际源于混淆,因此奶嘴流速应模拟母乳的脉动式出奶。

三、喂养误区与风险防控

过度喂养的警报信号包括:日均增重超过50克、喂养后频繁吐奶、大便中出现未消化的奶瓣。研究显示,婴儿期过度喂养会使成年后肥胖风险增加40%。而喂养不足则表现为皮肤弹性下降、卤门凹陷、觉醒时间缩短,严重时可导致脱水热。

器具消毒与保存规范容易被忽视。蒸汽消毒需持续10分钟以上,消毒后器具应在密闭容器内存放不超过24小时。开封奶粉要遵循「3周食用期」原则,舀取时需用专用量匙避免污染。值得警惕的是,约15%的婴儿肠炎源于不当的奶粉保存。

定期监测应建立系统记录。建议制作喂养日志,记录每次喂养时间、奶量、排泄情况。生长曲线图的应用至关重要,若体重连续两周低于第15百分位或高于第85百分位,需启动医学评估。智能喂养app可辅助分析数据,但需注意其算法可能不适用于早产儿等特殊群体。

在生命最初的100天里,科学喂养如同在显微镜下作画——既需要宏观的营养框架,又离不开微观的个体化调整。记住,每个婴儿都是独特的生命体,当标准表格与个体反应出现矛盾时,应以婴儿的实际表现为终极判据。建议家长每两周与儿科医生共同复盘喂养方案,必要时进行代谢筛查或营养评估。养育之道,在于把握精准与灵活的艺术,让每一滴奶粉都化作生命成长的阶梯。