乳酸杆菌胶囊_调节肠道菌群平衡与促进消化健康机制探析

19429202025-04-04健康指南6 浏览

当肠道发出“求救信号”——频繁腹胀、腹泻或便秘时,许多人会意识到肠道菌群可能失衡了。这种失衡不仅影响消化功能,还与免疫力下降、慢性炎症甚至代谢疾病密切相关。在众多调节手段中,乳酸杆菌胶囊因其明确的科学机制和广泛的应用场景,成为改善肠道健康的优先选择。本文将从肠道菌群失衡的根源出发,解析乳酸杆菌胶囊的作用机制,并提供针对不同人群的实用建议。

一、肠道菌群失衡:从症状到根源的全面解读

1. 失衡的典型表现与危害

肠道菌群失衡并非单一疾病,而是一种系统性紊乱状态。其症状可分为三个层级:

轻度失衡:偶发腹胀、排气增多,粪便形态异常(如松散或干硬),常被误认为“吃坏东西”。

中度失衡:持续性消化不良、反复腹泻或便秘,可能伴随皮肤问题(如痤疮、湿疹)和情绪波动。

重度失衡:炎症性肠病、肠易激综合征(IBS)风险显著增加,甚至与糖尿病、肥胖等代谢疾病相关。

研究发现,抗生素滥用、高脂低纤维饮食、长期压力等因素会显著减少双歧杆菌、乳酸杆菌等有益菌,导致产气荚膜梭菌、大肠杆菌等致病菌过度增殖。这种失衡会破坏肠道屏障功能,使内毒素进入血液引发慢性炎症。

2. 诊断与干预的黄金节点

通过粪便菌群检测可量化评估失衡程度:

球杆菌比值异常:健康成人肠道中球菌与杆菌比例约为1:3,失衡时可能升至1:1。

B/E值下降:双歧杆菌与肠杆菌的DNA拷贝数对数值低于1提示显著失衡。

早期干预(如补充乳酸杆菌)可逆转轻度失衡,而中重度需结合医生指导进行综合治疗。

二、乳酸杆菌胶囊的核心作用机制

1. 微生物层面的三重防护

乳酸杆菌通过以下途径重建菌群平衡:

物理屏障构建:优先定植于肠黏膜,占据病原菌的黏附位点,形成“生物防护膜”。

化学物质抑制:分泌乳酸降低肠道pH值(抑制大肠杆菌生长),产生过氧化氢、细菌素直接杀灭致病菌。

营养竞争:快速消耗环境中的葡萄糖、氨基酸等资源,限制有害菌增殖。

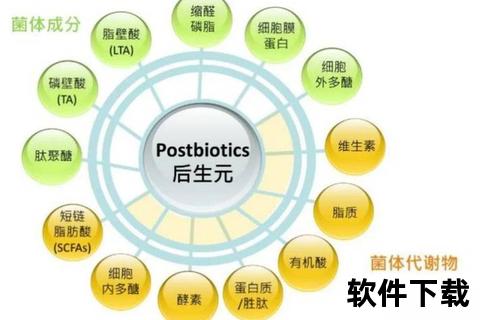

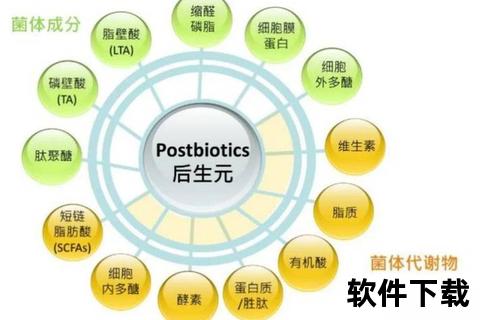

2. 代谢与免疫的系统性调节

短链脂肪酸(SCFA)生成:乳酸杆菌发酵膳食纤维产生丁酸等物质,修复肠黏膜并增强屏障功能。

免疫细胞激活:刺激肠道派尔结产生sIgA抗体,促进巨噬细胞吞噬能力,降低过敏反应。

神经信号调控:通过脑-肠轴影响血清素分泌,改善焦虑、抑郁等情绪问题。

3. 特殊场景下的靶向作用

抗生素后修复:缓解克林霉素等广谱抗生素导致的腹泻,恢复菌群多样性。

乳糖不耐受改善:分解残留乳糖,减轻腹胀、肠鸣症状。

致癌物降解:降低β-葡萄糖醛酸酶活性,减少肠道内亚硝胺等致癌物生成。

三、科学使用指南:人群差异与注意事项

1. 适用人群与菌株选择

| 人群特征 | 推荐菌株 | 作用重点 |

|--|--|--|

| 普通腹泻/便秘 | 鼠李糖乳杆菌LGG | 快速止泻、调节蠕动 |

| 肠易激综合征 | 植物乳杆菌299v | 缓解腹痛、降低内脏高敏感 |

| 抗生素相关腹泻 | 布拉氏酵母菌+乳杆菌 | 双重防护病原体定植 |

| 儿童肠道调理 | 婴儿双歧杆菌 | 增强免疫、减少过敏 |

2. 服用策略优化

时间与剂量:空腹服用提高存活率(胃酸分泌较少),每日剂量需达10⁸-10¹⁰ CFU。

协同增效:搭配低聚果糖等益生元可提升定殖率30%以上。

疗程管理:急性腹泻建议连续服用7天,慢性调节需持续1-3个月。

3. 风险预警与禁忌

免疫缺陷患者:HIV感染者、器官移植术后人群需谨慎,可能引发菌血症。

肠屏障严重受损者:如活动期克罗恩病,需在医生监测下使用。

药物相互作用:与抗真菌药氟康唑同服可能降低疗效,间隔2小时服用。

四、日常维护与进阶建议

1. 饮食协同方案

发酵食品补充:每日摄入200g无糖酸奶(含保加利亚乳杆菌)可维持基础菌群。

膳食纤维摄入:洋车前子壳(10g/日)为乳酸杆菌提供发酵底物。

2. 生活方式调整

压力管理:持续压力会使乳酸杆菌数量下降40%,冥想训练可显著改善。

运动干预:中等强度运动(如快走)促进肠道蠕动,提升益生菌分布均匀度。

3. 监测与复诊指征

出现以下情况需及时就医:

补充乳酸杆菌2周后症状无改善

伴随不明原因体重下降或血便

儿童出现脱水征象(眼窝凹陷、尿量减少)

肠道健康如同精密运转的生态系统,乳酸杆菌胶囊通过多靶点作用成为关键的“生态修复师”。理解其科学机制,结合个体化使用策略,能让更多人从“被动治疗”转向“主动健康管理”。记住:当腹胀成为常态时,身体正在发出失衡警报,及时干预才能避免系统性健康风险。