核磁共振检查(MRI)作为现代医学重要的影像诊断工具,其结果的准确性直接影响后续诊疗方案的制定。许多患者在完成检查后常陷入焦虑:“为什么结果不能当场拿到?”“哪些因素会影响出报告的时间?”本文将结合医学规范和实际案例,系统解析核磁共振检查的流程机制与时间影响因素,帮助公众科学认知这一过程。

一、检查结果出具时间的基本范围

根据临床实践,普通患者的核磁共振检查结果通常在24小时至3天内出具,但具体时间受多重因素影响。例如:

值得注意的是,影像处理与医生判读是时间消耗的关键环节。检查完成后,技师需对数百张图像进行三维重建和降噪处理,而放射科医生需逐层分析异常信号,必要时还需对比患者既往影像或组织多学科会诊。

二、检查全流程解析:从预约到报告

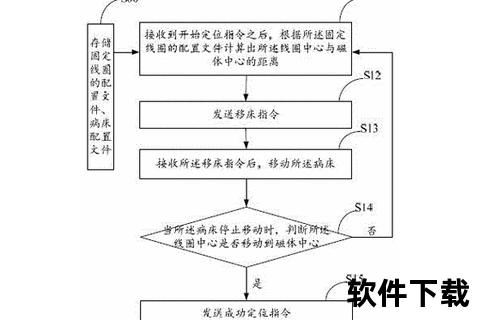

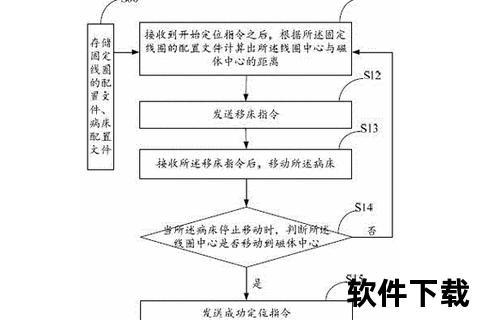

核磁共振检查并非“拍完即走”的简单操作,其标准化流程包含七个关键步骤(以三甲医院为例):

1. 预约登记

患者凭申请单到影像科登记,系统会根据检查部位和紧急程度分配检查时段。高峰期(如冬季心脑血管病高发期)可能出现3-5天的预约等待。

2. 检查前准备

3. 扫描实施

平均耗时30-60分钟,需保持静止姿势。儿童、幽闭恐惧症患者可能需服用镇静剂,这会额外增加准备时间。

4. 影像后处理

技师通过工作站对原始数据进行层厚优化、伪影校正等处理,复杂病例(如肿瘤增强扫描)可能耗费数小时。

5. 影像诊断

放射科医生需完成以下工作:

6. 报告审核

高级职称医师对初诊报告进行复核,确保与结论的一致性。

7. 结果发放

纸质报告可通过自助机打印,部分医院提供电子报告推送服务。需特别注意:胶片仅显示部分关键层面,完整数据需通过电子影像调阅。

三、影响报告时间的六大核心因素

1. 检查类型差异

2. 医院资源配置

3. 影像质量波动

约5%的检查因以下问题需要重扫:

4. 跨学科会诊需求

疑似肿瘤、罕见病等病例需组织多学科讨论,这类报告延迟率可达15%

5. 节假日与应急事件

春节等长假期间,报告时间普遍延长1-2天;大型公共卫生事件(如疫情)可能导致资源挤兑

6. 区域互认政策

已实施检查结果互认的地区(如重庆),患者携带既往影像资料可减少重复检查,节省1-2天等待时间

四、优化检查效率的实用建议

1. 检查前

2. 检查中

3. 检查后

4. 特殊群体注意

五、常见误区澄清

实际:报告速度与病情严重程度无必然联系,复杂病例需更谨慎的分析

真相:MRI无电离辐射,造影剂过敏率仅0.01%-0.1%,远低于CT造影剂

医学建议:电子影像包含全部数据,胶片仅作参考,就诊时优先提供DICOM数字文件

核磁共振检查的“等待时间”本质是医疗质量管控的重要环节。患者可通过合理规划检查时间、完善前期准备、善用数字医疗工具等方式提升就医效率。当报告时间超出常规范围时,建议主动与主治医生沟通,而非盲目焦虑——医疗团队始终将诊断准确性置于首位,这份严谨正是对生命健康的负责。