孕期是女性生命中的特殊阶段,任何用药行为都可能对胎儿产生深远影响。感染性疾病在孕期并不罕见,如尿路感染、呼吸道感染或妇科炎症等,合理使用消炎药(抗生素)成为保障母婴健康的关键。本文将从科学角度解析孕期消炎药使用的安全原则、禁忌及应对策略,帮助准妈妈们在必要时做出明智决策。

一、孕期生理变化与药物代谢特点

孕妇的生理状态与非孕期存在显著差异,直接影响药物吸收、分布和代谢:

1. 体液分布变化:孕期体液总量增加约8升,药物分布容积扩大,可能导致血药浓度降低,需根据个体情况调整剂量。

2. 肝肾功能改变:孕早期肾小球滤过率增加30%-50%,加速药物排泄;孕晚期可能因体位或并发症(如妊娠高血压)导致代谢减慢。

3. 胎盘屏障特性:分子量<500道尔顿、脂溶性高的药物更易通过胎盘。例如青霉素(分子量约334)穿透力强,而头孢曲松(分子量约554)相对受限。

4. 蛋白结合率影响:孕妇血浆白蛋白水平下降,游离药物浓度升高,可能增加不良反应风险。

二、孕期用药风险与关键时间窗

胎儿发育阶段决定药物危害性:

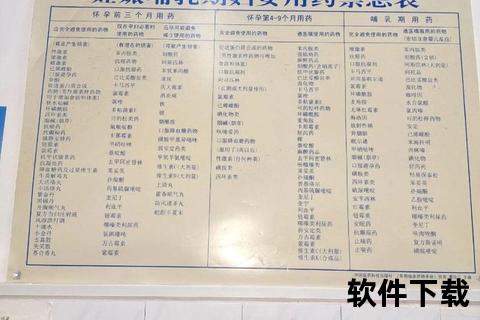

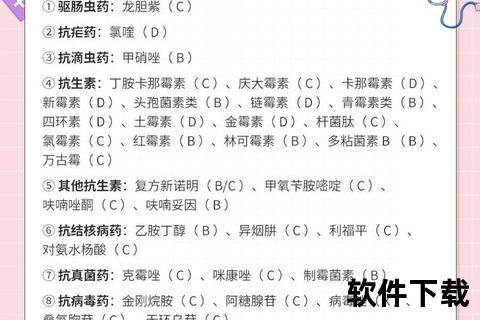

三、孕期消炎药安全分级与选择指南

根据美国FDA妊娠药物风险等级,结合最新临床证据:

相对安全药物(B级)

谨慎使用药物(C级)

明确禁忌药物(D/X级)

四、六大核心用药原则

1. 严格指征评估

2. 最低有效剂量与短疗程

3. 给药途径优先级

4. 药物相互作用管理

5. 特殊人群调整

6. 实时监测与应急处理

五、常见感染场景与处理方案

1. 尿路感染

2. 呼吸道感染

3. 妇科炎症

六、认知误区与风险警示

1. “中成药绝对安全”误区

2. 自行停药风险

3. 过度依赖天然疗法

七、特殊情形应对策略

八、行动建议清单

1. 就医预警信号:发热>38℃持续24小时、脓性分泌物、胎动异常。

2. 家庭药箱配置:电子体温计、物理降温贴、孕期可用的退热药(对乙酰氨基酚)。

3. 用药记录管理:记录药物名称、剂量、用药时间,产检时提交给医生。

4. 营养支持方案:补充益生菌(如双歧杆菌)减少抗生素相关腹泻。

孕期用药需要在母体健康与胎儿安全之间寻求精准平衡。牢记“四不原则”——不自行用药、不拒绝必要治疗、不盲目相信偏方、不忽视随访监测。当面临感染风险时,与产科医生、临床药师组成联合管理团队,通过个体化治疗方案,最大程度降低药物风险,护航母婴安康。