维生素C(抗坏血酸)作为人体必需的水溶性维生素,既是维持生命活动的关键营养素,也是公众健康领域最具争议的“明星分子”。从大航海时代船员因坏血病集体死亡的惨痛教训,到现代人对美白、抗癌功效的热切期待,这个简单的六碳化合物始终牵动着人类对健康的追求。但究竟它的真实作用边界在哪里?过量补充是否暗藏风险?本文将结合最新科研成果,系统解析这一营养素的本质特性与健康关联。

一、维生素C的生物学本质与独特性质

1. 分子结构的特殊性

维生素C是维生素家族中分子量最小的成员(176.12 g/mol),其分子结构中的烯二醇结构赋予强大的还原能力,这也是其抗氧化特性的化学基础。L-抗坏血酸是唯一具有生物活性的异构体,人体无法自主合成。这种特殊的结构使其在体内既能作为电子供体参与氧化还原反应,又能作为辅酶调控300余种生物反应。

2. 极不稳定的理化特性

作为最易流失的维生素,其稳定性受多重因素威胁:

3. 代谢吸收的剂量依赖性

实验显示,单次口服200mg时吸收率接近100%,但剂量增至1000mg时吸收率降至50%,过量部分通过尿液排出。缓释剂型可将血浆浓度维持时间延长3倍。这种非线性吸收特性提示分次补充比单次大剂量更科学。

二、多维度的生理功能图谱

1. 细胞防御系统的核心成员

2. 免疫系统的精密调节器

最新研究发现其通过vitcylation(维生素C化修饰)增强STAT1蛋白活性,促进干扰素信号传导,提升T细胞抗癌能力。但该效应仅在肿瘤微环境局部高浓度时显现。值得注意的是,普通感冒期间大剂量补充(>200mg/日)仅能缩短病程8%,预防效果未获证实。

3. 铁代谢的关键推手

将三价铁还原为可吸收的二价铁,使植物源铁吸收率提升4倍。临床试验表明,缺铁性贫血患者联合补充维生素C可使血红蛋白回升速度提高30%。

4. 皮肤健康的双重保障

作为脯氨酰羟化酶辅因子,直接参与胶原蛋白合成。每日补充500mg可增加真皮层胶原密度15%,同时抑制酪氨酸酶活性,减少黑色素生成。

三、缺乏与过量的双向风险

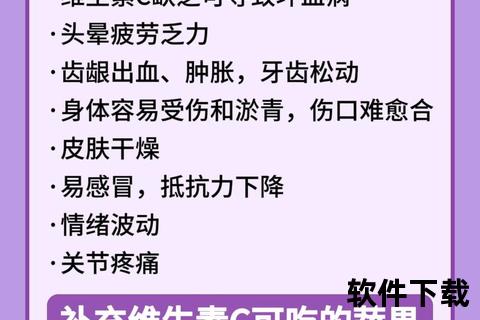

1. 隐性缺乏的警示信号

2. 过量补充的潜在危害

四、科学补充的黄金法则

1. 膳食优先策略

▶ 每百克刺梨含2585mg(需注意其强酸味可能损伤牙釉质)

▶ 鲜枣243mg,猕猴桃62mg,选择成熟度高的果实

▶ 先洗后切减少水溶流失

▶ 急火快炒比水煮保留率高40%

▶ 搭配富含类黄酮的洋葱、蓝莓可提高稳定性

2. 补充剂选择指南

▶ 吸烟者需增加35mg/日

▶ 术后恢复期建议分次补充至1000mg/日

3. 医疗级应用的突破

静脉注射10g高剂量维生素C可产生选择性促氧化效应,诱导癌细胞凋亡。但该疗法尚处Ⅱ期临床试验阶段,需严格医学监护。

五、争议领域的理性解读

1. 抗癌神话的虚实

尽管实验室证实高浓度维生素C可诱导癌细胞死亡,但人体静脉注射后肿瘤组织浓度仅为血浆的20%,且与化疗联用可能降低某些药物疗效。

2. 感冒预防的认知误区

对马拉松运动员等极端应激人群,每日200mg补充可使感冒发生率降低50%,但普通人群无此效果。

3. 美容宣称的过度营销

外敷维生素C仅能渗透至角质层,无法达到真皮层刺激胶原再生,且酸性环境可能引发刺激反应。

行动建议

1. 自测缺乏风险:记录三天膳食中柑橘类、绿叶菜摄入量,若日均不足200g需警惕

2. 特殊人群关注:孕妇需保证85mg/日,血液透析患者应监测血清浓度

3. 就医指征:出现自发性瘀斑、关节肿胀需及时检测血清维生素C水平

4. 中毒处理:误服超量时立即饮用牛奶延缓吸收,并就医进行水化治疗

在维生素C的认知长河中,我们既要肯定其对人类健康的基石作用,也要警惕商业宣传的过度包装。正如诺贝尔奖得主鲍林晚年的反思:"营养素的最佳状态是维持生理平衡,而非追求药理效应。"掌握科学补充的真谛,方能让这枚生命必需的分子绽放应有的光彩。