孩子的睡眠质量直接关系到其生长发育和身心健康,但许多家长发现,自家宝宝总在夜间频繁翻身、哭闹甚至惊醒。这种“睡不踏实”的现象背后,可能隐藏着生理需求、环境干扰、疾病信号甚至神经发育问题。本文将从科学角度解析夜醒频繁、多动不安的六大成因,并提供可操作性强的家庭应对策略。

一、生理性因素:身体发出的「不适信号」

1. 营养缺乏的警示

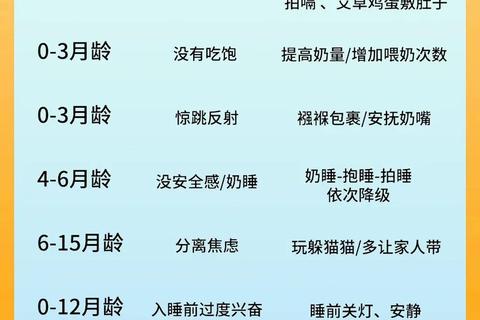

维生素D和钙的缺乏会导致神经兴奋性增高,表现为夜间易惊醒、哭闹不止。数据显示,0-3岁婴幼儿中约30%存在维生素D摄入不足。建议在医生指导下补充维生素D(每日400IU)并增加含钙食物,如酸奶、奶酪等。

2. 消化系统未成熟

婴幼儿胃容量小且贲门括约肌松弛,容易因胃食管反流引发不适。表现为睡时扭动身体、突然哭醒。睡前2小时避免喂食,哺乳后竖抱拍嗝可缓解。

3. 内耳前庭发育的「阵痛期」

4-8月龄婴儿常通过摇头、抓耳来缓解内耳前庭发育带来的不适。家长可通过「荡秋千游戏」(用浴巾轻晃婴儿)促进前庭功能成熟,但需保持头高脚低的安全姿势。

二、环境干扰:被忽视的「睡眠杀手」

1. 温湿度失衡

最佳睡眠环境为温度22-26℃、湿度60%。过热会导致出汗烦躁,过冷则引发肌肉紧张。通过触摸婴儿后颈部判断冷热更准确,而非手脚温度。

2. 感官刺激过量

夜间使用小夜灯可能抑制褪黑素分泌,建议选择暖光且避免直射面部。白噪音设备可将环境音量维持在40分贝左右,既能屏蔽突发噪音又不会过度刺激。

三、疾病隐患:需要警惕的「隐形威胁」

1. 呼吸系统异常

每周超过3晚打鼾需警惕阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA),这类患儿因缺氧会出现白天多动、注意力涣散。4-8岁儿童腺样体肥大是常见诱因,可通过多导睡眠监测确诊。

2. 皮肤问题困扰

湿疹患儿的夜间瘙痒常被误认为「闹觉」。保持皮肤湿润是关键:洗澡水温不超过37℃,3分钟内涂抹保湿霜(推荐凡士林),每周用量需达200-250g。

四、心理行为因素:被低估的「睡眠破坏者」

1. 分离焦虑的表现

1岁左右婴幼儿出现「睡眠倒退期」,频繁夜醒可能源于对主要照护者的依恋。建议逐步过渡分床,可将母亲衣物放在婴儿床边提供气味安抚。

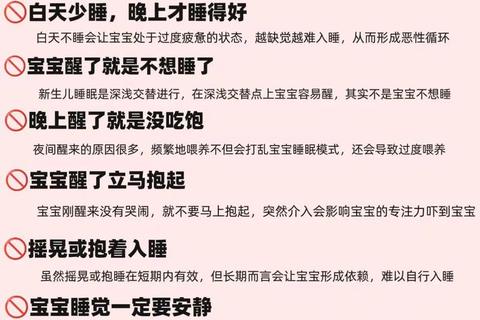

2. 睡眠联想错位

长期抱睡、奶睡的婴儿容易形成「动作依赖」,建议采用「阶梯式撤离法」:先改为床边轻拍,再过渡到语言安抚,整个过程需保持一致性。

五、特殊群体:多动症儿童的「双重挑战」

约75%注意缺陷多动障碍(ADHD)患儿存在入睡困难、夜间觉醒等问题。这类儿童需:

六、家庭干预方案与就医指征

立即执行的5项措施:

1. 制作「睡眠日志」记录夜醒时间、诱因及安抚方式

2. 采用「渐进式响应」:夜醒时先观察3分钟,再逐级增加安抚强度

3. 补充维生素D的每日保证1-2小时户外日照

4. 引入安抚物:6月龄以上可使用安抚巾,需带有母亲体味

5. 调整喂养节奏:4月龄后逐步拉长夜间喂奶间隔

需就医的警示信号:

预防优于治疗:构建「睡眠友好」生态

从孕期开始建立昼夜节律:孕晚期避免夜间强光暴露;新生儿阶段区分昼夜环境(白天不刻意降噪);6月龄后固定睡前程序。值得关注的是,2021年我国《教育部睡眠令》要求小学生就寝时间不晚于21:20,这提示睡眠管理需家庭-学校协同。

通过系统排查诱因、针对性干预,约80%的儿童睡眠问题可在家庭层面解决。当自我调节效果有限时,及时寻求儿科、耳鼻喉科或神经科的专业评估,才能为孩子筑牢健康成长的基石。