月经期间发现经血中出现暗红色或深褐色的块状物,是许多女性都曾有过的经历。这些或大或小的血块,究竟是一种无需担忧的生理现象,还是身体发出的健康警报?本文将结合医学研究与实践经验,从成因解析到应对策略,为女性提供科学指引。

一、月经血块的形成机制

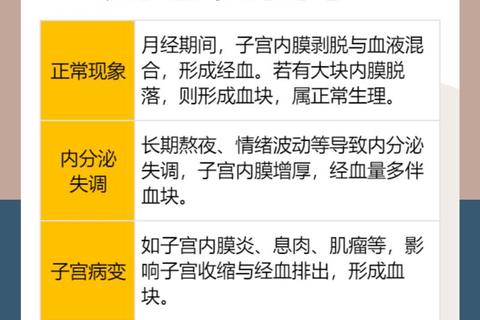

月经是子宫内膜在激素调控下周期性脱落的过程。正常经血包含血液(约占75%)、子宫内膜碎片(20%)及宫颈黏液等成分。当经血流出速度过快或量较大时,子宫释放的纤溶酶无法及时溶解纤维蛋白,就会形成肉眼可见的凝血块。这类血块通常呈暗红色,直径小于2.5厘米,多出现在月经量最多的前3天,属于正常生理现象。

值得关注的是,血块的形态与颜色能提供重要健康线索:

二、需要警惕的病理成因

当血块伴随特定症状时,可能提示潜在疾病,需及时就医排查:

1. 妇科器质性疾病

2. 内分泌系统紊乱

多囊卵巢综合征(PCOS)等疾病导致孕激素分泌不足,子宫内膜异常增厚,脱落时形成大块组织。这类患者常伴有痤疮、多毛等雄激素过高症状。

3. 凝血功能障碍

约13%的月经过多病例与凝血异常相关,如血管性血友病会导致经血中纤维蛋白无法正常分解。此类患者可能伴随牙龈出血、皮下瘀斑等全身性出血倾向。

4. 医源性因素

含铜宫内节育器(IUD)可能刺激子宫收缩异常,使经血排出速度过快形成血块。研究显示,约30%使用非激素IUD的女性会出现经期血块增多。

三、诊断与就医指南

当出现以下情况时,建议在月经结束后3-7天就诊妇科:

1. 血块体积持续超过葡萄大小

2. 经期延长超过8天或每小时浸透1片卫生巾

3. 伴随症状:头晕乏力(贫血迹象)、下腹坠胀感持续至经期后

4. 特殊人群警示:

诊断流程通常包括:

① 超声检查:评估子宫形态,排查肌瘤、息肉等病变

② 激素六项检测:月经第2-3天抽血查FSH、LH等激素水平

③ 凝血功能筛查:包括血小板计数、凝血酶原时间等

四、预防与日常调理策略

1. 生活方式干预

2. 中医辅助疗法

对于功能性血块增多,可在医师指导下尝试:

3. 医疗干预手段

五、特殊人群注意事项

月经作为女性健康的晴雨表,其变化值得关注但无需过度焦虑。记录月经周期App(如Flo、Clue)可帮助追踪血块出现频率与体积变化。当异常信号持续存在时,及时的专业医疗干预能有效预防贫血、不孕等并发症。记住,科学认知与主动健康管理是守护生殖健康的最佳屏障。