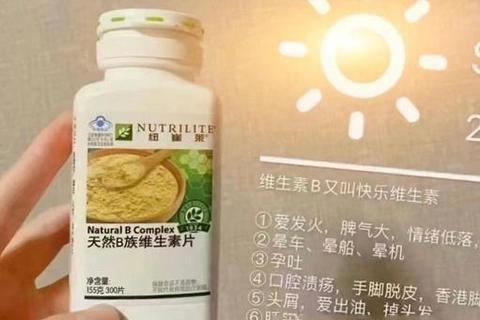

维生素是人体必需的重要营养素,其中B族维生素因参与能量代谢、神经功能等关键生理活动备受关注。近年来,随着保健品市场的发展,维生素B族补充剂成为许多人的日常选择。但关于其安全性始终存在争议:有人将其视为“万能营养素”,也有人担心长期服用会伤肝肾。究竟如何科学看待这一问题?

一、维生素B族的科学定位与代谢特点

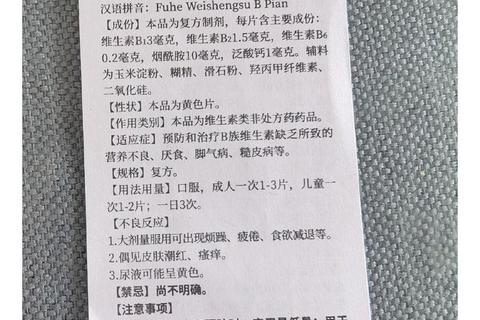

维生素B族包含8种水溶性维生素(B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9、B12),它们在体内以辅酶形式参与三大营养素的能量转化,并维持神经系统、皮肤黏膜的正常功能。由于人体无法自主合成,必须通过饮食或补充剂获取。水溶性的特点决定了其代谢特点:多余部分会通过尿液排出,不易蓄积中毒,但某些成分在长期过量时仍可能引发特定风险。

典型代谢失衡案例:一位45岁办公室职员因长期服用高剂量复合B族补充剂,出现手脚麻木症状,经检查发现血液中维生素B6浓度超标3倍,确诊为周围神经病变。该案例提示:“安全”不等于“无限制”。

二、长期服用的潜在风险解析

1. 神经损伤风险

维生素B6每日摄入超过200毫克(远超推荐量1.4毫克)可能引发周围神经炎,表现为四肢麻木、步态不稳,这种损伤在停药后可能不可逆。B12过量则可能掩盖叶酸缺乏导致的贫血症状,延误治疗。

2. 代谢系统影响

3. 特殊人群风险

孕妇过量补充B6可能干扰胎儿神经系统发育;哺乳期女性B2过量可能导致婴儿黄疸。老年人群因代谢减缓,更易出现B6蓄积性神经病变。

三、适宜人群与科学补充方案

(一)明确需要补充的群体

1. 饮食不均衡者:长期吃精制米面、素食者易缺乏B1、B12

2. 消化吸收障碍者:萎缩性胃炎、肠切除术后患者需注射B12

3. 特定疾病患者:

4. 特殊生理阶段:孕妇需每日补充400μg叶酸,预防胎儿神经管畸形

(二)安全补充四原则

1. 优先食补:每天摄入50g杂粮、1个鸡蛋、100g瘦肉即可满足基础需求。动物肝脏每周食用1次(约50g)可有效补充B12

2. 精准检测指导:出现口角炎、乏力等症状时,应先检测血清维生素水平,避免盲目补充

3. 剂量控制:

4. 周期管理:治疗性补充不超过3个月,日常保健建议采用“服2周停1周”的间断法

四、风险预警与就医指征

当出现以下症状时需立即停用并就医:

特殊提示:服用华法林者需避免大剂量B族,可能影响抗凝效果;甲氨蝶呤治疗者慎用叶酸补充剂。

五、个体化健康管理建议

设计了一套“B族维生素自测表”供读者参考:

1. 主食中杂粮占比是否<30%?

2. 是否每周食用动物肝脏或深海鱼?

3. 是否长期服用质子泵抑制剂?

4. 是否经常出现口腔溃疡或嘴角皲裂?

若3项以上答案为“是”,建议进行血清维生素检测;若检测值处于正常下限,可优先通过调整饮食结构补充,必要时在医生指导下选择低剂量复合补充剂。

维生素B族的安全使用本质上是剂量与需求的精准匹配。对于健康人群,通过多样化饮食完全可满足需求;特定人群的补充需遵循“检测—评估—干预”的医学路径。记住:营养素补充不是“越多越好”,而是“恰到好处”。(全文完)

参考资料: