新生儿复苏流程_关键步骤与标准化操作指南

19429202025-04-01健康指南8 浏览

新生儿窒息是导致全球婴儿死亡的主要原因之一,及时有效的复苏干预可显著降低脑损伤和死亡风险。本文结合国内外最新指南与实践经验,梳理科学、权威的复苏流程与关键步骤,帮助公众掌握基础急救知识,为生命争取黄金时间。

一、快速评估:抓住黄金60秒

新生儿出生后,需在10秒内完成4项快速评估:

1. 是否足月(孕周≥37周);

2. 羊水是否清亮;

3. 是否有哭声或自主呼吸;

4. 肌张力是否正常(四肢能否自主活动)。

应对策略:

若4项均为“是”,立即擦干并让婴儿与母亲皮肤接触,进行常规护理。

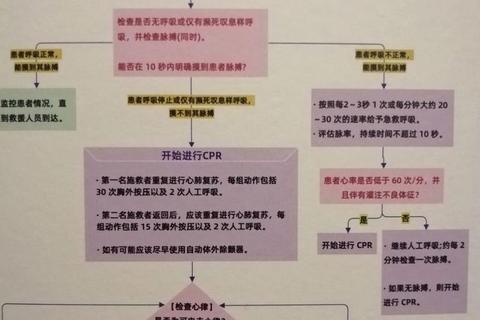

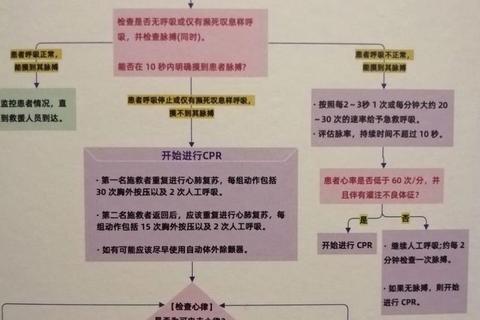

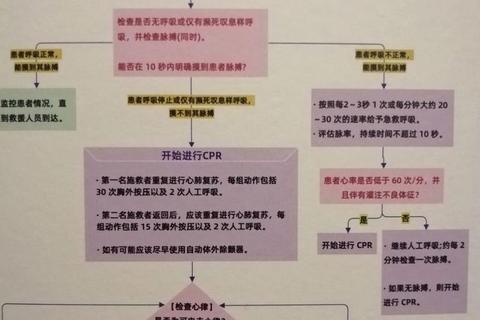

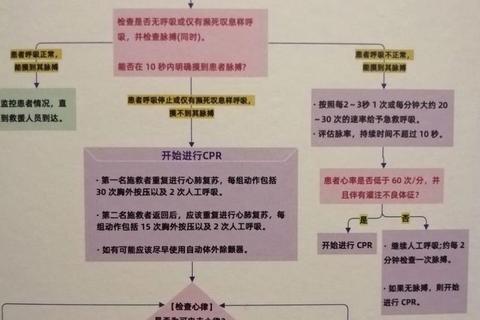

若任意一项为“否”,立即启动复苏流程(图1)。

特殊情况处理:

当羊水被胎粪污染时,需进一步评估婴儿活力:

有活力(呼吸正常、肌力好、心率>100次/分):继续初步复苏。

无活力:20秒内完成气管插管吸引胎粪,避免气道阻塞。

二、初步复苏:基础生命支持的5个核心操作

1. 保暖与体位管理

温度控制:产房温度应维持在24~26℃,早产儿需提前预热辐射台至32~34℃。体重<1500g的早产儿可用无菌塑料膜包裹躯干,减少热量流失。

正确体位:头部轻度后仰(鼻吸气位),肩部垫高2~3cm,保持气道通畅。

2. 呼吸道清理

吸引原则:避免常规吸引口鼻,仅在分泌物多或呼吸不畅时,用吸球按“先口后鼻”顺序轻柔操作,吸引压力不超过100mmHg,时间<10秒。

禁忌动作:切勿倒提婴儿拍打背部,以免颈椎损伤。

3. 触觉刺激

擦干身体后,轻弹足底或摩擦背部2次以诱发自主呼吸。若仍无反应,提示进入继发性呼吸暂停,需正压通气。

三、正压通气:复苏成功的关键

1. 适用指征

呼吸暂停或喘息样呼吸;

心率<100次/分。

2. 操作要点

气囊面罩选择:使用250ml自动充气式气囊,配备压力表。初始压力20~25cmH₂O,早产儿可调至更低(15~20cmH₂O)。

通气频率:40~60次/分,按压时大声计数“吸-2-3”保持节奏。

氧浓度调节:足月儿起始用空气(21%氧),早产儿用21%~30%氧,通过血氧仪监测,维持目标饱和度(出生后1分钟60%~65%,5分钟80%~85%)。

有效性判断:胸廓起伏明显、心率回升>100次/分。若无效,检查面罩密封性并调整气道体位。

四、胸外按压与药物复苏

1. 胸外按压指征

正压通气30秒后,心率仍<60次/分。

2. 标准化操作

按压部位:胸骨下1/3(两连线中点下方)。

手法:双拇指环抱法(早产儿)或双指法,深度为胸廓前后径的1/3(约4cm)。

按压通气比:3:1(即按压90次/分,通气30次/分),避免中断。

3. 药物使用

肾上腺素:心率持续<60次/分时,按0.1~0.3ml/kg(1:10000浓度)脐静脉或气管内给药。

扩容剂:疑似失血性休克时,使用生理盐水10ml/kg缓慢静注。

五、特殊情况与家庭应急建议

1. 高危妊娠的产前准备

多胎、早产、胎心异常孕妇,分娩时需配备复苏团队。

家庭可提前准备便携式吸球、保温毯和急救联系卡。

2. 家庭紧急处理

窒息识别:婴儿面色青紫、无哭声、肢体松软时,立即拨打急救电话。

初步干预:将婴儿置于稳固平面,清理口鼻分泌物,轻拍足底刺激呼吸,同时等待救援。

3. 复苏后监护

密切监测体温、心率和神经反应,避免高血糖或低体温。

72小时内出现异常哭闹、拒奶或抽搐,需及时就医。

六、预防措施与公众教育

1. 产前保健:定期监测胎心、羊水状况,高危孕妇选择具备新生儿急救能力的医院分娩。

2. 技能普及:建议准父母参加“新生儿复苏培训课程”,掌握基础生命支持技术。

3. 社区支持:推广公共场所配置新生儿急救包(含面罩、吸球和保温装置)。

新生儿复苏是时间与技术的双重博弈。通过标准化流程、团队协作和公众教育,我国新生儿窒息死亡率已显著下降。每个家庭都应了解基础急救知识,医疗机构需定期演练更新指南,共同为生命筑起第一道防线。