当手指上的一个小黑点溃烂时,很多人第一反应是服用阿莫西林“消炎”。这种常见的做法却可能引发严重后果——如一位患者因滥用抗生素导致感染扩散、最终截肢的案例所示。阿莫西林作为家庭常备药物,其作用与误区的科普迫在眉睫。本文将从科学角度解析阿莫西林的真实作用、适用场景及注意事项,帮助公众避免用药陷阱。

一、阿莫西林的本质:抗生素而非消炎药

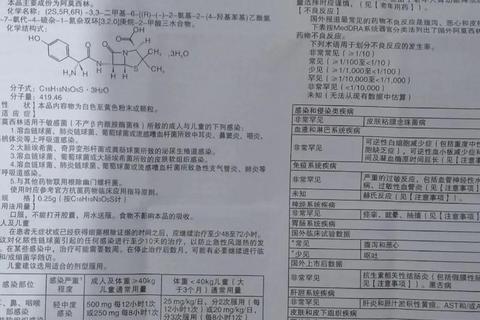

误区澄清:许多人将阿莫西林称为“消炎神药”,认为它能直接消除红肿热痛等症状。实际上,阿莫西林属于β-内酰胺类抗生素,其核心作用是杀灭或抑制细菌,而非直接对抗炎症。

作用机制:阿莫西林通过破坏细菌细胞壁的合成,使细菌溶解死亡。例如,它对肺炎链球菌、溶血性链球菌等革兰氏阳性菌,以及大肠埃希菌等革兰氏阴性菌具有显著抗菌效果。当细菌感染被控制后,由其引发的炎症反应(如红肿、疼痛)也会随之缓解,因此其“消炎”作用是间接的。

关键区别:真正的消炎药分为两类:

1. 非甾体抗炎药(如布洛芬、阿司匹林):通过抑制前列腺素合成,直接缓解炎症反应。

2. 甾体抗炎药(如地塞米松、泼尼松):通过抑制免疫反应减轻炎症。

二、阿莫西林的适应症:仅针对5类细菌感染

阿莫西林并非万能药,其疗效严格限于以下细菌感染引发的疾病:

1. 上呼吸道感染:如细菌性中耳炎、鼻窦炎、咽炎等,常见致病菌为肺炎链球菌、流感嗜血杆菌。

2. 下呼吸道感染:细菌性肺炎、急性支气管炎,需通过痰液培养确认病原体。

3. 泌尿生殖系统感染:如单纯性尿路感染、膀胱炎,通常由大肠埃希菌引起。

4. 皮肤软组织感染:如毛囊炎、蜂窝织炎,多由金黄色葡萄球菌或溶血性链球菌导致。

5. 幽门螺杆菌感染:需与其他药物(如质子泵抑制剂)联用,根除率可达85%。

注意:病毒性感冒、真菌感染或自身免疫性疾病(如类风湿关节炎)引发的炎症,阿莫西林无效。

三、疗效评估:如何判断是否起效?

1. 症状缓解时间:轻症感染(如咽炎)用药后2-3天应出现疼痛减轻、红肿消退;若3天未见改善,需就医调整方案。

2. 细菌培养与药敏试验:重症感染(如肺炎)需通过实验室检测明确致病菌及药物敏感性,避免盲目用药。

3. 耐药性风险:若反复使用阿莫西林后疗效下降,可能提示细菌已产生耐药性,需更换抗生素。

四、使用注意事项:避免滥用的六大原则

1. 严格遵医嘱用药:

2. 过敏风险排查:

3. 特殊人群慎用:

4. 避免药物相互作用:

5. 警惕不良反应:

6. 拒绝经验性用药:

五、特殊场景:儿童与慢性病患者的用药建议

1. 儿童用药:

2. 慢性病患者:

六、行动指南:如何安全应对感染?

1. 家庭初步处理:

2. 就医信号:

3. 预防耐药性:

阿莫西林是一把“双刃剑”——正确使用可挽救生命,滥用则可能导致耐药菌蔓延甚至无药可医。记住:消炎≠抗感染,抗生素≠万能药。当身体出现异常时,科学的诊断与规范的治疗才是关键。健康的第一责任人永远是自己,而合理用药是守护健康的重要防线。