当家长发现宝宝手心发热但额头不热时,难免会感到困惑和担忧。这种情况可能由多种原因引起,有的属于生理现象,有的则提示潜在健康问题。本文将从症状分析、常见诱因、家庭处理及就医建议等方面展开科学解析,帮助家长正确应对。

一、症状特征与初步判断

宝宝手心发热但额头不热的表现通常有两种情况:

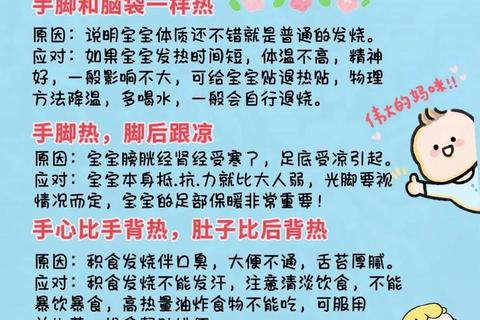

1. 单纯手心热:体温正常(腋下温度≤37.3℃),仅手心、脚心温度较高,可能伴随食欲下降、腹胀或睡眠不安;

2. 伴随低热:腋下温度在37.4-38℃之间,但额头体感温度不明显,手脚心温度更高。

需注意:测量体温应以腋下或舌下温度为准,额头因血管丰富、散热快,触感可能不准确。若宝宝精神状态良好,无其他症状,可先居家观察;若伴随哭闹、呕吐或持续发热,需及时就医。

二、常见诱因分析

1. 积食内热(最常见原因)

症状表现:手心脚心发热、口臭、食欲差、腹胀、大便干结或酸臭、舌苔厚腻。

机制:过量进食或摄入高脂肪、难消化食物,导致脾胃运化失常,食物积滞产生内热。

高发群体:1-5岁幼儿,因消化系统发育不完善且饮食控制能力弱。

2. 生理性代谢旺盛

症状表现:活动后手心热、无其他不适、体温正常。

机制:儿童新陈代谢快,若环境温度高、穿衣过多或剧烈活动,热量通过手心、脚心散发。

3. 感染性疾病早期

症状表现:低热(腋温37.5-38℃)、手脚心热但额头不热,可能逐渐发展为全身发热。

常见疾病:上呼吸道感染、胃肠炎或疫苗反应(如手足口疫苗后短暂低热)。

4. 其他病理因素

三、家庭处理建议

1. 积食相关的手心热

2. 生理性手心热的应对

3. 低热状态下的护理

四、就医指征与诊断建议

出现以下情况需立即就诊:

1. 体温≥39℃或发热超过3天;

2. 伴随呕吐、腹泻、皮疹或抽搐;

3. 精神萎靡、拒食、尿量减少。

医生可能进行的检查:

五、预防措施

1. 饮食管理:定时定量进食,避免“追喂”;1岁以上儿童可尝试分餐制;

2. 生活习惯:每天户外活动1-2小时促进消化,睡前2小时不进食;

3. 体质调理:脾虚儿童可定期用茯苓、芡实、莲子等煮粥。

宝宝手心发热的诱因复杂,家长需结合具体表现综合判断。多数情况通过饮食调节和物理护理即可缓解,但若症状持续或加重,应及时寻求专业帮助。科学育儿的关键在于观察与平衡——既要避免过度焦虑,也不能忽视潜在的健康信号。