新生儿双肺纹理增多:病因解析与临床意义探讨

adminc2025-03-31健康指南12 浏览

新生儿在出生后若接受胸部影像学检查(如X光或CT),报告中若出现“双肺纹理增多”的,家长往往会感到焦虑和困惑。这一术语究竟意味着什么?是否需要治疗?是否与肺炎或其他严重疾病相关?本文将从医学角度解析这一现象的成因、临床意义及应对策略,帮助家长科学理解并正确应对。

一、什么是“双肺纹理增多”?

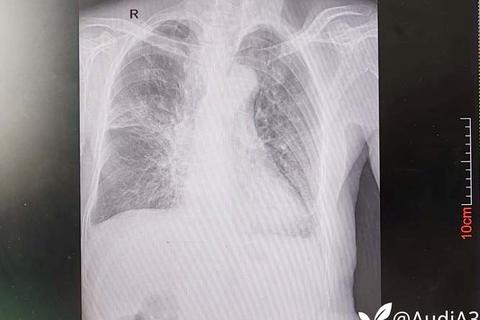

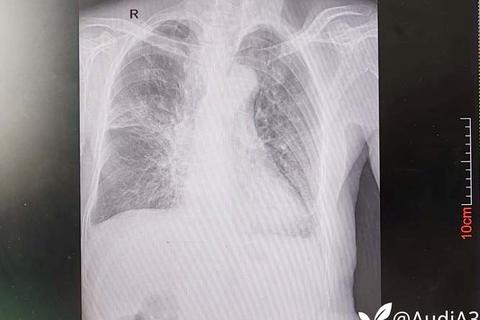

肺纹理是影像学中的术语,指在X光或CT图像上,从肺门向肺野延伸的树枝状阴影,主要由肺动脉、肺静脉、支气管、淋巴管等结构组成。双肺纹理增多即指这些结构的影像学表现比正常更密集或更模糊,可能因血管充血、炎症渗出、液体滞留或技术性因素(如拍摄角度)引起。

二、病因解析:生理性还是病理性?

1. 生理性原因

新生儿肺部适应:出生后,胎儿肺部液体需迅速吸收以建立自主呼吸,此过程中可能出现暂时性肺纹理增多。

呼吸频率影响:新生儿呼吸快且浅,胸片易因呼吸运动产生模糊影像。

技术性因素:拍摄时体位、设备参数或阅片医生主观判断差异,可能导致报告结果不同。

2. 病理性原因

感染:细菌或病毒引起的肺炎、支气管炎等,导致肺部血管充血或炎症渗出。

吸入性因素:分娩时吸入羊水、胎粪,或喂养不当导致乳汁误吸。

心脏疾病:先天性心脏病或肺动脉高压可能影响肺部血流,表现为纹理增多。

其他:早产儿肺发育不良、过敏反应或慢性肺病等。

三、如何判断是否需要干预?

1. 临床评估是关键

单纯影像学报告“双肺纹理增多”不能作为诊断依据,需结合以下表现综合判断:

无症状:若新生儿无咳嗽、发热、呼吸困难、发绀等症状,多为生理性或技术性因素,无需特殊处理。

伴随症状:若出现呼吸急促、呻吟、喂养困难、持续发热等,需进一步排查感染或心脏问题。

2. 辅助检查

血液检查:白细胞计数、C反应蛋白(CRP)等可提示感染。

心脏超声:排查先天性心脏病。

病原学检测:通过痰液或鼻咽拭子明确病原体。

四、治疗与护理建议

1. 生理性增多的处理

无需用药,家长需:

观察呼吸:记录呼吸频率(正常新生儿约40-60次/分钟)及是否出现三凹征(肋骨间隙凹陷)。

保持环境清洁:避免烟雾、粉尘等刺激。

2. 病理性增多的治疗

抗感染治疗:细菌感染使用抗生素(如头孢类),病毒感染以对症支持为主。

呼吸道管理:吸入异物时需清理气道,严重者需吸氧或机械通气。

心脏问题干预:如先天性心脏病需手术或药物控制。

3. 家庭护理要点

喂养技巧:避免呛奶,喂后拍嗝。

预防感染:减少探视,接触婴儿前洗手。

定期复诊:尤其早产儿或有基础疾病者。

五、何时需要紧急就医?

若新生儿出现以下情况,需立即就诊:

呼吸异常:呼吸频率>60次/分,或出现喘息、暂停。

肤色变化:口周或全身发绀(青紫色)。

持续发热:体温>38℃且无法缓解。

拒奶或嗜睡:反应迟钝,哭声微弱。

六、预防措施

产前保健:定期产检,预防宫内感染或早产。

分娩管理:避免产程过长导致胎儿窘迫或吸入羊水。

母乳喂养:增强免疫力,降低感染风险。

环境优化:保持室内湿度(50%-60%)和通风。

“双肺纹理增多”是新生儿影像学检查中常见的,多数情况下无需过度担忧,但需结合临床表现综合判断。家长应保持冷静,密切观察婴儿状态,必要时寻求专业医生的帮助。通过科学的护理和及时的干预,绝大多数新生儿可健康恢复。