新生儿发烧_病因解析与家庭护理科学应对指南

19429202025-03-31疾病百科7 浏览

新生儿发热是婴幼儿时期最常见的健康问题之一,也是新手父母最易陷入焦虑的突发状况。由于新生儿免疫系统尚未发育完善,体温调节能力弱,发热可能是多种潜在问题的信号。如何科学识别病因、正确实施家庭护理,是保障宝宝安全的关键。

一、新生儿发热的病因解析

新生儿发热的病因复杂,需结合体温、症状及环境综合判断。以下是常见原因及对应的临床特征:

1. 感染性疾病(占比最高)

细菌感染:如肺炎、败血症、脑膜炎等,表现为反复高热(肛温≥38℃)、反应低下、拒奶、呼吸急促等,需立即就医。

病毒感染:如巨细胞病毒、肠道病毒等,多伴随皮疹、腹泻或结膜充血,部分病例可能自限,但需警惕并发症。

真菌感染:如念珠菌感染,常见于长期使用抗生素或免疫力低下的早产儿。

2. 非感染性因素

环境过热:包裹过严或室温过高(“焐热综合征”)可致体温骤升,表现为皮肤潮红、出汗,调整环境后体温可迅速下降。

脱水热:因母乳不足或水分摄入少导致,多见于出生后3-4天,体温波动在37.5-38.5℃,及时补液可缓解。

疫苗接种反应:部分疫苗(如百白破)接种后24小时内可能出现低热,通常无需特殊处理。

3. 其他罕见原因

先天性代谢异常(如甲状腺功能异常)、颅内出血或母体感染传播等。

二、家庭护理的科学策略

(一)体温监测与评估

测量方法:推荐使用电子体温计测腋温(正常范围34.7-37.3℃)或肛温(正常范围36.6-38℃),避免使用水银温度计。

发热分级:

低热:37.5-38℃

中度发热:38.1-39℃

高热:39.1-40.4℃

超高热:>40.5℃(需紧急处理)。

(二)分阶段护理措施

1. 寒战期(体温上升阶段)

症状:手脚冰凉、打颤。

护理:适当增加薄毯保暖,避免捂汗;少量多次喂温水或母乳以补充水分。

2. 高热期(体温峰值阶段)

物理降温:用32-35℃温水擦拭大血管分布区(颈部、腋窝、腹股沟),禁用酒精或冰敷。

药物干预:3月龄以上可遵医嘱使用对乙酰氨基酚(如泰诺林),6月龄以上可选布洛芬(如美林),蚕豆病患儿禁用布洛芬。

3. 退热期(体温下降阶段)

注意事项:及时更换汗湿衣物,观察有无脱水迹象(如尿量减少、口唇干裂)。

(三)环境与喂养调整

室温控制:保持22-24℃,湿度50%-60%,避免直吹空调或风扇。

喂养技巧:发热时消化功能减弱,母乳喂养可增加频次;配方奶喂养可适当稀释(如按正常浓度兑2倍水量),避免强迫进食。

三、何时必须就医?

以下情况需立即送医,不可延误:

1. 月龄限制:3个月以下婴儿任何程度的发热(腋温≥37.5℃)。

2. 高危症状:

抽搐、意识模糊或持续昏睡。

呼吸急促(>60次/分)、口周发绀。

皮肤出现瘀点或紫斑,提示可能败血症。

3. 持续异常:发热超过3天不退,或退热后仍精神萎靡、拒食。

四、预防与长期管理

1. 日常防护:

接触新生儿前彻底洗手,避免亲吻婴儿口鼻。

家庭成员接种流感疫苗,减少病毒传播风险。

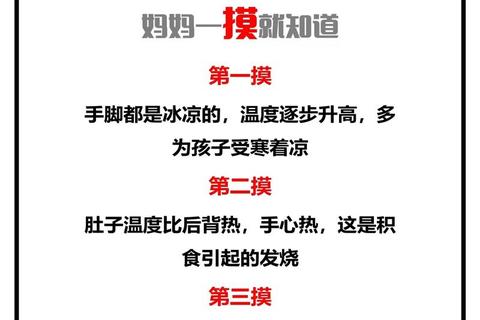

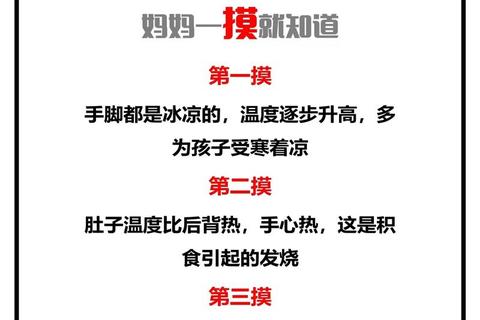

2. 避免过度包裹:采用“洋葱式穿衣法”(薄层叠加),通过触摸后颈部判断冷热。

3. 接种后观察:疫苗接种后48小时内密切监测体温,若持续高热需排除感染。

新生儿发热既是免疫系统的“练兵场”,也可能是重症的预警信号。家长需掌握科学的护理方法,既不过度干预,也不延误治疗。记住:冷静观察、及时记录、合理应对是守护宝宝健康的三把钥匙。若无法自行判断,请始终以专业医疗意见为准。