珍珠状丘疹是男性生殖器冠状沟周围常见的良性皮肤病变,其成因与局部黏膜发育、摩擦刺激或卫生习惯相关。尽管不会传染且多数无需治疗,但因其外观可能引发焦虑,部分患者仍希望寻求药物干预。本文结合临床研究及用药规范,系统梳理药物治疗的适用场景、安全要点及科学决策路径。

一、珍珠疹的典型特征与诊断要点

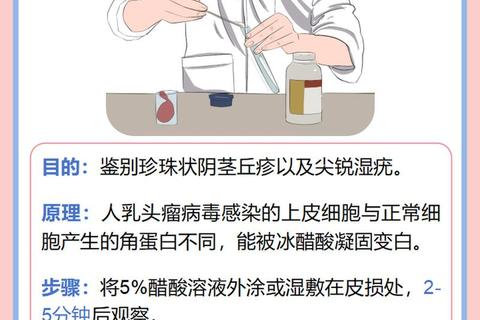

珍珠疹表现为沿冠状沟排列的白色或肤色小丘疹,直径约1-3毫米,表面光滑呈珍珠状。需与传染性软疣、尖锐湿疣等疾病鉴别:前者多伴随瘙痒或疼痛,后者具有传染性且形态不规则。确诊需通过皮肤科医生视诊,必要时进行醋酸白试验或病理检查。值得注意的是,约10%-20%的成年男性存在该现象,过度治疗反而可能破坏皮肤屏障。

二、药物治疗的科学选择与作用机制

1. 抗感染类药物:控制继发炎症

2. 抗炎止痒类药物:缓解主观不适

3. 角质调节类药物:改善表皮增生

三、药物治疗的四大安全准则

1. 明确适应症:药物仅适用于伴有瘙痒、红肿或继发感染的病例。无症状者优先观察,95%的珍珠疹在改善卫生习惯后可长期稳定。

2. 规避激素滥用:强效激素(如糠酸莫米松)连续使用超过14天可能诱发毛细血管扩张,建议与抗生素联用缩短疗程。

3. 特殊人群慎用:孕妇避免使用维A酸类(致畸风险),儿童首选非激素类制剂,老年患者需评估肝肾功能。

4. 警惕药物相互作用:局部用药期间避免同时使用酒精类制剂,口服免疫抑制剂者需监测皮肤感染风险。

四、药物治疗的局限性及替代方案

当药物治疗3周无效或病灶持续增大时,应考虑物理治疗:

五、预防复发与日常管理

1. 卫生习惯升级:每日温水清洗生殖器,过长者需彻底翻开清洁,避免皂基产品破坏酸性保护膜。

2. 物理刺激管理:选择无接缝纯棉内裤,运动后及时更换潮湿衣物,减少摩擦性机械刺激。

3. 免疫状态监测:反复发作者建议检测血糖、HIV等指标,排除免疫低下导致的易感性增加。

六、分级诊疗建议

珍珠疹的药物治疗本质是对症管理而非根治,患者需建立合理预期。建议在皮肤科医生指导下制定个体化方案,结合《中国男科疾病诊疗指南》推荐流程,平衡疗效与风险。记住,健康的心态与科学的护理,往往比药物更能带来根本改善。