月经是女性健康的晴雨表,规律的周期不仅反映生殖系统功能,更与全身气血运行和脏腑平衡息息相关。现代女性受工作压力、情绪波动、饮食不节等因素影响,常出现经期紊乱、经量异常等问题。中医认为,这类病症本质是气血失调与脏腑功能失衡的“信号灯”,需从整体视角调治。

一、气血失和与脏腑失衡:月经不调的根源

中医将月经不调归为“经水不调”,其核心病机可概括为“冲任失调”。冲脉为血海,任脉主胞胎,二者共同调节经血运行。当气血生化不足、运行受阻,或肝脾肾功能失调时,冲任二脉失养,便会出现周期紊乱、经量异常等症。

典型病因包括:

1. 情志不畅:肝气郁结导致气滞血瘀,表现为经前胀痛、经血夹血块。

2. 寒邪侵袭:贪食冷饮或衣着单薄引发胞宫虚寒,常见经期延后、小腹冷痛。

3. 饮食劳倦:脾胃虚弱致气血生化不足,出现经色淡红、经量减少。

4. 先天不足:肾精亏虚影响天癸至,青春期女性多见初潮延迟或闭经。

二、辨证施治:八种证型的诊疗图谱

中医通过望闻问切辨别证型,针对不同体质制定个性化方案。以下为临床常见分型及应对策略:

1. 气滞血瘀型

辨识要点:经期紊乱伴血块排出不畅,舌下静脉迂曲

治法:柴胡疏肝散合桃红四物汤疏肝理气,瘀重者加三七粉冲服

2. 气血两虚型

辨识要点:经量少色淡、头晕乏力,指甲月牙减少

治法:八珍汤加减,配合艾灸足三里、气海穴

3. 胞宫虚寒型

辨识要点:经期延后、经血暗红,平素手足不温

治法:艾附暖宫丸配合隔姜灸神阙穴,日常饮用红糖姜枣茶

4. 阴虚血热型

辨识要点:经期提前、经血鲜红,伴夜间盗汗

治法:两地汤加减,忌食辛辣,可按摩太溪穴滋阴

三、调和气血的四大调理维度

1. 饮食调摄

2. 经络调理

3. 情志管理

通过“呼吸导引法”疏解肝郁:晨起面对东方深呼吸7次,呼气时发“嘘”声。经前情绪波动明显者,可用玫瑰花5朵+陈皮3g代茶饮。

4. 运动处方

推荐“八段锦之调理脾胃须单举”,通过牵拉胁肋部调节肝脾功能,每日练习3组。经期避免倒立、卷腹等压迫腹腔运动。

四、特殊人群的调护要点

五、预警信号与就医指南

出现以下情况建议及时就诊:

1. 非经期出血持续3天以上

2. 经血突然增多(1小时浸透卫生巾)

3. 停经超过90天伴潮热盗汗

4. 经期腹痛需服用止痛药超过3次/周期

日常监测工具:建议使用月经周期记录APP,重点记录经量(以卫生巾使用量估算)、经色(拍照存档)、伴随症状(如头痛、腹泻)。连续3个月异常即需中医辨证调理。

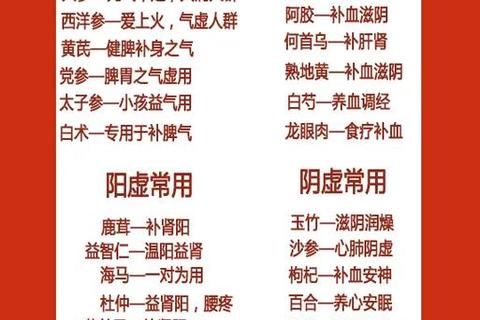

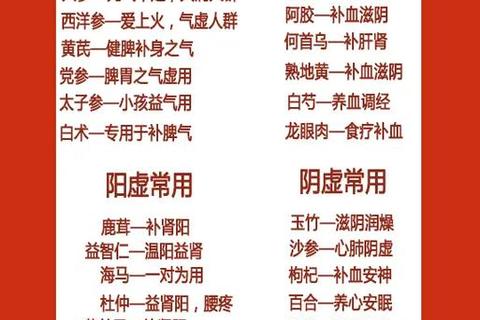

药食同源推荐:

通过系统调理,多数月经失调在3-6个月周期内可逐步改善。需特别注意,切忌自行长期服用乌鸡白凤丸等中成药,不同证型需专业医师调整配伍。调理过程中如出现口干、便秘等不适,应及时调整方案,实现“以平为期”的调治目标。