阿莫西林是许多人家庭药箱中的常备药物,但您是否真正了解它的作用原理?一位年轻母亲因孩子反复中耳炎就诊时惊讶发现,医生开具的仍是这种“老药”,却要求严格遵循用药时间。这背后隐藏着怎样的科学逻辑?

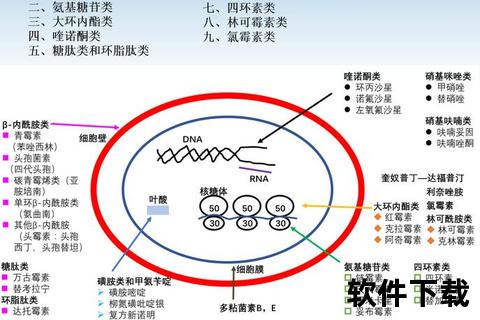

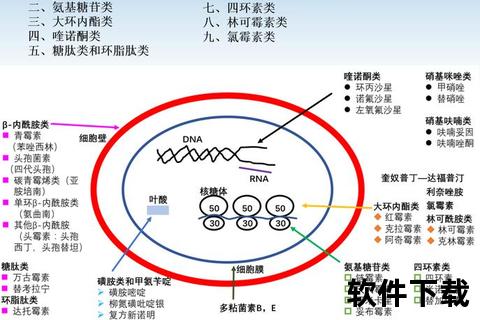

一、抗菌机制:精准打击致病菌的“微型导弹”

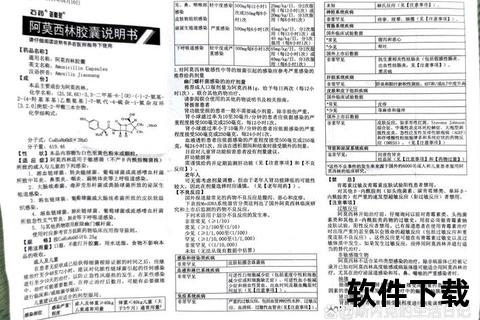

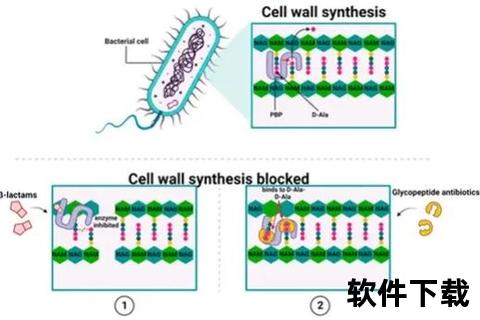

1. 细胞壁合成阻断

阿莫西林通过β-内酰胺环结构,特异性结合细菌细胞壁转肽酶,干扰肽聚糖交联过程。这一作用如同拆除建筑钢筋网,使细菌在渗透压作用下破裂死亡。哺乳动物细胞因无细胞壁结构不受影响,这是其安全性基础。

2. 穿透力优势

相较于同类药物氨苄西林,其分子结构中的羟基基团显著增强穿透能力。研究显示,阿莫西林在感染部位的浓度可达氨苄西林的2.5倍,特别对生物被膜包裹的顽固菌群展现突破性效果。

3. 广谱覆盖特性

• 革兰阳性菌:肺炎链球菌、溶血性链球菌

• 革兰阴性菌:大肠杆菌、流感嗜血杆菌

• 特殊病原体:幽门螺杆菌、莱姆病螺旋体

最新临床数据显示,其对社区获得性肺炎致病菌的敏感率仍保持在82%以上。

二、临床应用场景与创新方案

1. 经典适应症优化

• 儿童中耳炎:采用“阶梯疗法”,初始治疗采用高剂量(80-90mg/kg/日),配合症状监测,减少耐药发生

• 幽门螺杆菌根除:与奥美拉唑、克拉霉素组成四联疗法,疗程缩短至10-14天,根除率提升至92%

2. 特殊人群方案

孕妇使用时需权衡感染风险,妊娠中期使用安全性最高。肾功能不全者需调整剂量,肌酐清除率<10ml/min时剂量减半。

3. 耐药难题突破

与β-内酰胺酶抑制剂(如克拉维酸)的复方制剂,可将对产酶菌的有效性从不足40%提升至85%。2023年新上市的阿莫西林/法硼巴坦复方制剂,更将抗菌谱扩展至多重耐药菌。

三、安全用药指南

1. 风险预警信号

若出现以下情况需立即停药:

• 皮肤红斑扩散速度>2cm/小时

• 喉部紧缩感或呼吸困难

• 非感染性发热(体温>39℃持续24小时)

临床数据显示,严重过敏反应多发生在用药后30分钟内。

2. 家庭用药误区纠正

• 储存误区:拆封的混悬剂需冷藏,但冷冻会导致药物失活

• 配伍禁忌:与含铝/镁的胃药同服需间隔2小时

• 疗程误区:症状消失后仍需完成3日巩固治疗

3. 特殊处置方案

哺乳期用药建议:

• 单次口服3g后暂停哺乳12小时

• 长期治疗可选择头孢克洛替代

四、未来发展方向

1. 精准给药系统:纳米脂质体载药技术可将肺部药物浓度提升8倍

2. 肠道菌群保护:联合益生菌制剂可使抗生素相关性腹泻发生率从28%降至9%

3. 智能监测设备:可穿戴式血药浓度监测仪已进入临床试验阶段

当您下次拿起这粒白色药片时,请记住:现代医学通过持续研究赋予传统药物新的生命力。正确使用不仅关乎个体健康,更是维护全社会抗菌防线的重要举措。若出现反复感染或用药后症状持续加重,建议通过三甲医院互联网诊疗平台获取个性化用药方案。(本文数据截止2024年3月,具体用药请遵医嘱)