开头

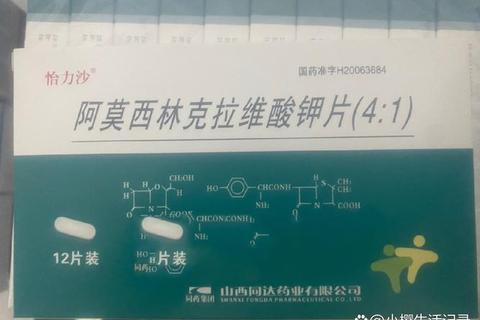

当孩子反复发热、咳嗽不止,或成人出现持续鼻塞、尿路灼痛时,医生常会开具一种名为“阿莫西林克拉维酸钾”的药物。但许多患者拿到药后充满疑惑:为什么普通的“阿莫西林”要加上“克拉维酸钾”?它的作用机制是什么?哪些情况必须用?又有哪些潜在风险需要警惕?本文从科学原理到临床实践,为您揭开这一经典复方抗生素的神秘面纱。

一、抗菌机制:为什么需要“双剑合璧”?

1. 阿莫西林的局限与突破

阿莫西林属于青霉素类抗生素,通过破坏细菌细胞壁的肽聚糖结构,导致细菌破裂死亡。它对肺炎链球菌、流感嗜血杆菌等常见致病菌有强效杀菌作用。但细菌在进化中产生了一种“护甲”——β-内酰胺酶,这种酶能破坏阿莫西林的活性结构(β-内酰胺环),使其失效。

2. 克拉维酸钾的“护盾”作用

克拉维酸钾本身抗菌力弱,却是β-内酰胺酶的“克星”。它能与细菌产生的酶结合,形成不可逆的复合物,从而保护阿莫西林不被破坏。这种组合使阿莫西林的抗菌谱扩大至原本耐药的菌株,例如产酶金黄色葡萄球菌和某些革兰阴性杆菌。

二、临床应用:哪些情况必须使用?

1. 适用人群与感染类型

2. 用药方案的科学选择

三、风险警示:不可忽视的副作用与误区

1. 常见不良反应

2. 用药误区纠正

四、科学用药指南:从家庭护理到就医信号

1. 家庭护理要点

2. 何时必须就医?

五、预防耐药:每个人的责任

细菌耐药已成为全球健康威胁。合理使用阿莫西林克拉维酸钾需做到:

1. 不自行用药:普通感冒(多由病毒引起)无需抗生素。

2. 严格遵医嘱:即使症状缓解,也需完成全程治疗。

3. 接种疫苗:肺炎链球菌疫苗、流感疫苗可减少细菌感染风险。

阿莫西林克拉维酸钾的诞生是人类与细菌博弈的智慧结晶,但它的有效性建立在科学认知与规范使用之上。作为患者,了解其机制与风险,既能避免过度恐慌,又能识别用药误区;作为社会成员,理性对待抗生素,是对自身健康和公共卫生的双重负责。