孩子的额头微微发烫,呼吸变得急促,原本活泼的小脸染上不自然的红晕——当这些信号出现时,每一个家长都会感到焦虑与无助。发热是儿童成长过程中最常见的健康警报,据世界卫生组织统计,全球每年约有1.5亿儿童因发热就诊。但令人担忧的是,近40%的家长在应对孩子发热时存在认知误区,比如使用酒精擦浴的占比达28%,盲目捂汗的占35%。这些错误操作可能延误病情,甚至引发严重后果。

一、发热的本质与识别

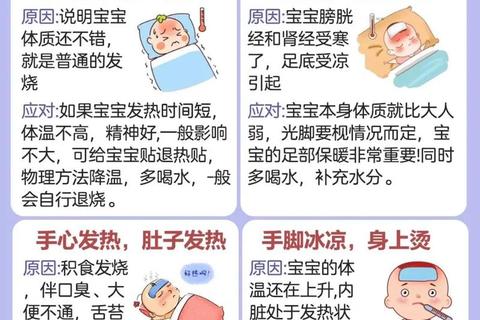

当儿童腋温超过37.5℃时即进入发热状态,这是机体调动免疫系统对抗病原体的生理反应。病毒入侵会刺激白细胞释放致热原,促使下丘脑体温调定点上移,这一过程如同开启身体内部的"灭菌模式"。值得注意的是,体温数值并非判断病情轻重的唯一标准,一个活蹦乱跳的39℃患儿可能比精神萎靡的38.2℃患儿更安全。

体温监测黄金法则:

二、科学分级的家庭护理

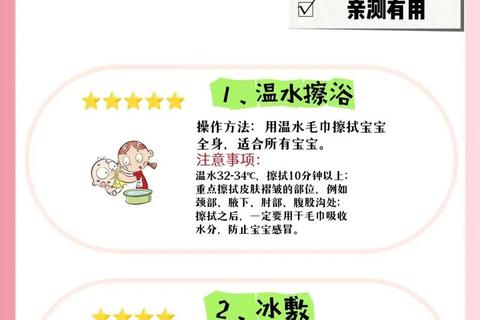

(一)低热期(37.5-38.5℃)处置

此时应以观察和物理降温为主。将室温控制在24-26℃,穿着单层纯棉衣物。推荐使用32-34℃温水进行全身擦拭,重点擦拭颈部、腋窝、肘窝及腹股沟等大血管分布区,每次持续10分钟以上。可配合退热贴使用,但需注意:

(二)中高热期(38.5℃以上)应对

当体温突破38.5℃或出现明显不适时,需启动药物干预。世界卫生组织推荐的两种安全退热剂:

特殊场景处理:

1. 夜间突发高热:可用栓剂替代口服,但24小时内不超过4次

2. 喂药后呕吐:15分钟内呕吐需补服全量,超时则减半补服

3. 热性惊厥:立即侧卧保持呼吸道通畅,记录抽搐时间,超过5分钟需紧急送医

三、必须警惕的危险信号

当发热伴随以下任一症状时,需在30分钟内就医:

值得关注的是,约12%的发热患儿存在隐性尿路感染,特别是女童和未割男童。建议发热超过24小时未找到明确病因时,进行尿常规筛查。

四、破除常见认知误区

误区1:酒精擦浴快速降温

75%酒精擦拭虽能短期降温,但会引发寒战反应导致体温反跳,更可能经皮肤吸收引发中毒。临床数据显示,酒精擦浴使惊厥风险增加2.3倍。

误区2:交替使用退热药

2023年《柳叶刀》研究证实,交替用药组的肝功能异常发生率是单药组的1.8倍。仅在单药24小时内使用超4次时,才考虑更换药物种类。

误区3:发热必须静脉输液

90%的儿童发热可通过口服药物控制,静脉退热剂可能引发过敏性休克。仅当出现严重脱水或意识障碍时才需输液治疗。

五、特殊群体照护要点

对于早产儿、先天性心脏病患儿等特殊群体,发热处理需更谨慎:

预防永远胜于治疗。建议为6月龄以上儿童接种肺炎球菌疫苗和流感疫苗,可使发热发生率降低58%。日常养育中,保持每天2小时户外活动,补充维生素D 400IU/日,能显著增强呼吸道黏膜防御能力。

当孩子的小手重新恢复温暖,当监测仪上的数字回归绿色区间,科学的护理知识就是守护天使的羽翼。记住这个黄金法则:观察比焦虑更重要,记录比猜测更可靠,及时就医比盲目自疗更安全。愿每个家庭都能建立起这道守护生命的智慧防线。